Em abril de 1971, a Engesa – Engenheiros Especializados S.A. demonstrou sua capacidade como fabricante de armamentos modernos ao apresentar à imprensa brasileira dois blindados sobre rodas, desenvolvidos conforme especificações do Exército Brasileiro. O primeiro, um Carro de Reconhecimento (CRR), e o segundo, um Carro de Transporte de Tropas Anfíbio (CTR-A), foram os protótipos dos modelos EE-9 Cascavel e EE-11 Urutu, respectivamente. Esses lançamentos marcaram o início de uma linha de equipamentos militares identificada por nomes de cobras venenosas, que se tornaria característica da Engesa nas décadas seguintes. As primeiras unidades do EE-9 Cascavel foram equipadas com canhões de 37 mm reutilizados, provenientes de blindados M3 Stuart recebidos pelo Brasil durante a Segunda Guerra Mundial. A segunda série do veículo incorporou uma configuração modernizada, com uma torreta francesa armada com um canhão de 90 mm. Contudo, esse sistema apresentava custos elevados e dependia de autorizações prévias do governo francês para exportações, o que levou a Engesa a desenvolver um canhão de 90 mm próprio, fabricado sob licença com base em um projeto belga. O EE-9 Cascavel, equipado com esse canhão “nacionalizado”, foi posteriormente reconhecido por analistas internacionais como um dos melhores blindados leves de reconhecimento do mundo. Estimulada pelos planos de investimento das Forças Armadas Brasileiras e pelo potencial de mercado no Oriente Médio, a Engesa transferiu, em 1974, suas principais instalações para São José dos Campos, SP. No mesmo ano, a empresa criou a Engex S.A., uma unidade fabril em Salvador, BA, dedicada à produção de engrenagens, caixas de transmissão e canhões. Ainda em 1974, a Engesa lançou os caminhões EE-15 e EE-25, com capacidades de carga de 1,5 e 2,5 toneladas, respectivamente, projetados para operações fora de estrada, com o dobro da capacidade em superfícies regulares. No início de 1982, o comando do Exército Brasileiro solicitou à Engesa estudos para o desenvolvimento de um carro de combate médio sobre lagartas, com peso de aproximadamente 35 toneladas. Este seria o veículo mais pesado a entrar em serviço no Brasil e o primeiro projeto desse porte conduzido pela empresa. Considerando a limitada demanda interna, a Engesa optou por adaptar o projeto às necessidades do mercado internacional de defesa, aumentando o peso do veículo para 41 toneladas. Com isso, o projeto foi elevado à categoria de Main Battle Tank (MBT – Carro Principal de Combate), ampliando seu potencial competitivo no cenário global.

Na década de 1980, o Exército da Arábia Saudita lançou uma concorrência internacional para o desenvolvimento e aquisição de um novo Carro de Combate Principal (Main Battle Tank – MBT), destinado a substituir os obsoletos AMX-30B de fabricação francesa. O programa previa a compra de aproximadamente mil unidades, em um contrato estimado em US$ 3 bilhões. A Engesa – Engenheiros Especializados S.A., reconhecendo o potencial de exportação, identificou nessa oportunidade a possibilidade de alcançar a escala industrial necessária para viabilizar o atendimento às demandas do Exército Brasileiro, além de fortalecer sua posição no mercado global. A Engesa S/A já detinha significativa notoriedade como fornecedora de veículos militares e equipamentos para nações do Oriente Médio, o que a posicionava como uma concorrente relevante na concorrência saudita. Sua experiência prévia na exportação de blindados, como o EE-9 Cascavel e o EE-11 Urutu, reforçava sua credibilidade no setor de defesa. O projeto do novo carro de combate, inicialmente denominado T-1 e posteriormente batizado EE-T1, foi concebido para atender aos padrões modernos de MBTs, com ênfase em poder de fogo, proteção e mobilidade. O veículo deveria incorporar tecnologias avançadas, incluindo: Pontaria a laser e controles para tiro em movimento; Sistemas de visão noturna; Proteção contra ameaças químicas, radioativas e biológicas (QRB); Sensores térmicos infravermelhos. A blindagem do EE-T1 foi projetada para ser leve e resistente, utilizando chapas compostas de materiais metálicos e compostos, desenvolvidas pela Eletrometal S.A., empresa responsável também pela produção de aços especiais para os canhões da Engesa. Para acelerar o desenvolvimento e reduzir custos, a Engesa buscou parcerias com fabricantes internacionais renomados, como a Dr. Ing. hc F. Porsche AG e a Thyssen-Henschel, ambas alemãs. O objetivo era adquirir tecnologia por meio de transferência, mas divergências comerciais e diferenças nos parâmetros de projeto inviabilizaram essas colaborações. Diante do fracasso nas negociações, a Engesa optou por desenvolver o EE-T1 de forma autônoma, incorporando as tecnologias mais avançadas disponíveis no mercado. O projeto foi estruturado em duas vertentes: Versão para Exportação: Customizada para atender às especificações exigidas pelo mercado internacional, incluindo a concorrência saudita. Versão para o Exército Brasileiro: Configuração simplificada, adaptada às necessidades operacionais nacionais. Para equipar o EE-T1, a Engesa encomendou à britânica Vickers Defence Systems duas torres intercambiáveis com comando elétrico, compatíveis com canhões de 105 mm e 120 mm, este último de origem francesa. Essa abordagem permitiu flexibilidade no armamento, atendendo a diferentes requisitos operacionais

Na década de 1980, o Exército da Arábia Saudita lançou uma concorrência internacional para o desenvolvimento e aquisição de um novo Carro de Combate Principal (Main Battle Tank – MBT), destinado a substituir os obsoletos AMX-30B de fabricação francesa. O programa previa a compra de aproximadamente mil unidades, em um contrato estimado em US$ 3 bilhões. A Engesa – Engenheiros Especializados S.A., reconhecendo o potencial de exportação, identificou nessa oportunidade a possibilidade de alcançar a escala industrial necessária para viabilizar o atendimento às demandas do Exército Brasileiro, além de fortalecer sua posição no mercado global. A Engesa S/A já detinha significativa notoriedade como fornecedora de veículos militares e equipamentos para nações do Oriente Médio, o que a posicionava como uma concorrente relevante na concorrência saudita. Sua experiência prévia na exportação de blindados, como o EE-9 Cascavel e o EE-11 Urutu, reforçava sua credibilidade no setor de defesa. O projeto do novo carro de combate, inicialmente denominado T-1 e posteriormente batizado EE-T1, foi concebido para atender aos padrões modernos de MBTs, com ênfase em poder de fogo, proteção e mobilidade. O veículo deveria incorporar tecnologias avançadas, incluindo: Pontaria a laser e controles para tiro em movimento; Sistemas de visão noturna; Proteção contra ameaças químicas, radioativas e biológicas (QRB); Sensores térmicos infravermelhos. A blindagem do EE-T1 foi projetada para ser leve e resistente, utilizando chapas compostas de materiais metálicos e compostos, desenvolvidas pela Eletrometal S.A., empresa responsável também pela produção de aços especiais para os canhões da Engesa. Para acelerar o desenvolvimento e reduzir custos, a Engesa buscou parcerias com fabricantes internacionais renomados, como a Dr. Ing. hc F. Porsche AG e a Thyssen-Henschel, ambas alemãs. O objetivo era adquirir tecnologia por meio de transferência, mas divergências comerciais e diferenças nos parâmetros de projeto inviabilizaram essas colaborações. Diante do fracasso nas negociações, a Engesa optou por desenvolver o EE-T1 de forma autônoma, incorporando as tecnologias mais avançadas disponíveis no mercado. O projeto foi estruturado em duas vertentes: Versão para Exportação: Customizada para atender às especificações exigidas pelo mercado internacional, incluindo a concorrência saudita. Versão para o Exército Brasileiro: Configuração simplificada, adaptada às necessidades operacionais nacionais. Para equipar o EE-T1, a Engesa encomendou à britânica Vickers Defence Systems duas torres intercambiáveis com comando elétrico, compatíveis com canhões de 105 mm e 120 mm, este último de origem francesa. Essa abordagem permitiu flexibilidade no armamento, atendendo a diferentes requisitos operacionais

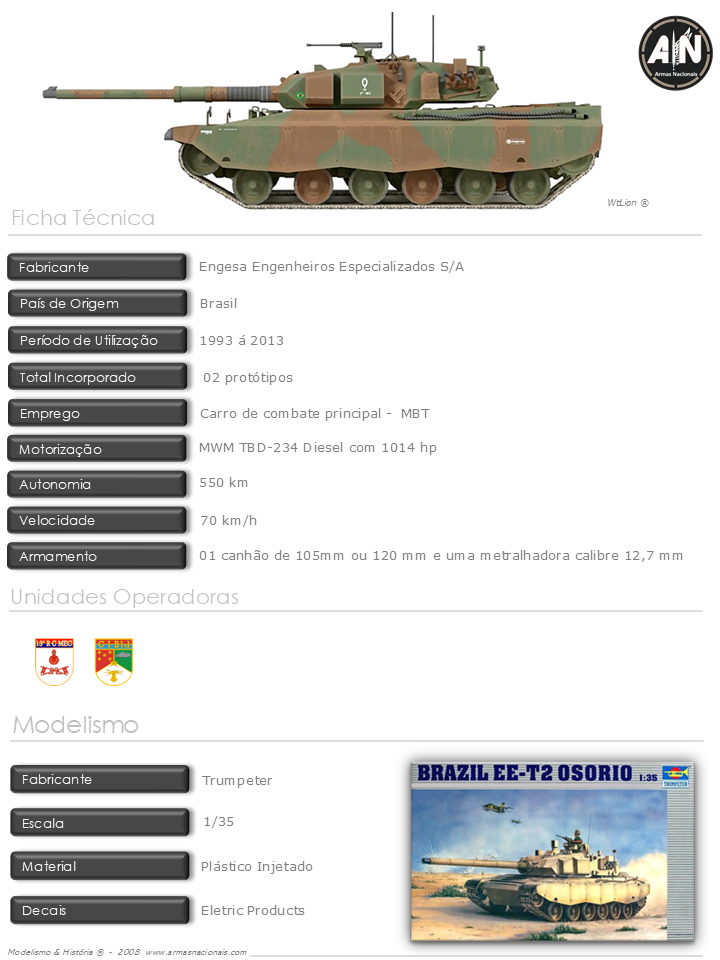

O Engesa EE-T1, projetado para uma tripulação de quatro membros, foi concebido com uma estrutura monobloco composta por chapas blindadas soldadas, utilizando materiais monometálicos, bimetálicos e compostos. A blindagem composta, aplicada no arco frontal com pequenos ângulos de incidência, assegurava baixa silhueta e maximizava a proteção balística. Em 1986, essa configuração permitia resistência razoável contra munições antitanque disponíveis à época. O veículo incluía saias laterais em aço blindado para proteger as lagartas e os sistemas de suspensão, enquanto o motor e a transmissão automática com conversor de torque eram posicionados na traseira. O monobloco foi dividido em dois compartimentos principais — tripulação e power pack — separados por uma parede estrutural “corta-fogo” com isolamento térmico-acústico. O compartimento do power pack contava com três tampas em aço blindado bimetálico, projetadas para facilitar o acesso, complementadas por grades balísticas nas entradas e saídas de ar. A suspensão hidropneumática, fabricada pela Dunlop, atuava sobre as doze rodas de apoio (seis por lado), utilizando lagartas Dhil. O sistema de frenagem, hidráulico a disco com retarder, era assistido por computador, garantindo maior controle e segurança. Para propulsão, foi selecionado o motor MWM TBD 234 V12 a diesel, refrigerado a ar, com 1.020 cv, importado da Alemanha, acoplado à transmissão ZF Friedrichshafen AG LSG 3000, de seis velocidades (quatro à frente e duas à ré). O EE-T1 estava equipado com o sistema de controle de fogo britânico Marconi Centaur, integrado a dois periscópios franceses SFIM VS580 VICAS, um para o atirador (com telêmetro a laser) e outro para o comandante (com visão panorâmica). Adicionalmente, o sistema de visão noturna Philips UA9090, de fabricação holandesa, proporcionava visores para ambos os tripulantes, ampliando a capacidade operacional em condições de baixa luminosidade. Em julho de 1985, um protótipo do EE-T1 (P.1) foi enviado à Arábia Saudita para participar do processo de pré-seleção da concorrência internacional promovida pelo Exército Saudita. O veículo demonstrou plena adaptação ao terreno desértico, obtendo excelentes resultados e sendo classificado para a fase seguinte, onde competiu diretamente com modelos de fabricantes da França, Grã-Bretanha e Estados Unidos. Conforme o cronograma, em julho de 1987, o protótipo definitivo, equipado com um canhão de 120 mm e sistemas eletrônicos de ponta, foi despachado para o Oriente Médio para a seleção final. Durante os testes, o EE-T1 apresentou os seguintes dados de desempenho: Rampa máxima: 65%; Obstáculo vertical máximo: 1,15 m; Capacidade de vau: 1,20 m (sem preparação) a 2,00 m (com preparação); Velocidade máxima: 70 km/h;Autonomia: 550 km.

O Engesa EE-T1 Al Fahd (P.2) destacou-se como um dos carros de combate principais (Main Battle Tank – MBT) mais avançados de sua categoria, rivalizando com os melhores projetos globais, exceto o alemão Leopard, que não participou da concorrência saudita. Sua combinação de qualidade mecânica e sistemas de controle sofisticados conferiu ao veículo um desempenho excepcional, particularmente nos testes de autonomia e precisão de tiro. O sistema de controle de fogo do EE-T1 Al Fahd era notavelmente avançado, incorporando uma "janela de coincidência" que analisava a posição do canhão e a mira do atirador. Esse recurso permitia disparos apenas quando o alinhamento entre o canhão e os periscópios era coincidente, mesmo durante oscilações do veículo, resultando em alta precisão. Nos testes, o EE-T1 foi o único a acertar um alvo a 4 km de distância. Em disparos contra alvos móveis a distâncias entre 1,5 e 2,5 km, o veículo brasileiro obteve oito acertos em doze tentativas, superando o M1A1 Abrams norte-americano (cinco acertos) e os demais concorrentes (um acerto cada). Na fase inicial da concorrência, os carros de combate franceses AMX-40 e britânicos Challenger foram desclassificados, deixando o EE-T1 Al Fahd e o M1A1 Abrams como finalistas. Na etapa final de testes de campo, iniciada em 1987, o EE-T1 Al Fahd (P.2) novamente demonstrou superioridade técnica em relação ao modelo norte-americano, consolidando a confiança da Engesa na vitória do certame. Como resultado de seu desempenho, a Engesa S.A. assinou um pré-contrato com o governo saudita para o fornecimento inicial de 316 carros de combate, em um acordo avaliado em US$ 15 bilhões (valores ajustados para 2020). Esse contrato representava não apenas uma conquista comercial, mas também a validação do projeto brasileiro no cenário internacional de defesa. Apesar da superioridade técnica do EE-T1 Al Fahd, em 1989, o Departamento de Estado e o Departamento de Defesa dos Estados Unidos apresentaram ao Congresso norte-americano um relatório detalhado defendendo a importância estratégica do contrato para os interesses geopolíticos e a indústria de defesa dos EUA. O M1A1 Abrams, já em serviço nas unidades de cavalaria do Exército dos Estados Unidos desde o início da década de 1980, havia sido amplamente testado em operações reais, conferindo-lhe uma vantagem operacional comprovada. Além disso, a versão do M1A1 Abrams ofertada, equipada com o canhão alemão Rheinmetall L/44 de 120 mm, estava em produção seriada desde 1986, permitindo entregas imediatas ao Exército da Arábia Saudita. Esses fatores, aliados à significativa influência política dos Estados Unidos, favoreceram a escolha do modelo norte-americano, impactando diretamente o desfecho da concorrência. Embora o EE-T1 Al Fahd tenha demonstrado excelência técnica e competitividade, a decisão final da Arábia Saudita refletiu a complexidade de fatores políticos e logísticos em concorrências internacionais de defesa. O episódio destacou os desafios enfrentados pela Engesa em competir com potências estabelecidas no mercado global, apesar de sua capacidade de desenvolver um MBT de classe mundial.

O Engesa EE-T1 Al Fahd (P.2) destacou-se como um dos carros de combate principais (Main Battle Tank – MBT) mais avançados de sua categoria, rivalizando com os melhores projetos globais, exceto o alemão Leopard, que não participou da concorrência saudita. Sua combinação de qualidade mecânica e sistemas de controle sofisticados conferiu ao veículo um desempenho excepcional, particularmente nos testes de autonomia e precisão de tiro. O sistema de controle de fogo do EE-T1 Al Fahd era notavelmente avançado, incorporando uma "janela de coincidência" que analisava a posição do canhão e a mira do atirador. Esse recurso permitia disparos apenas quando o alinhamento entre o canhão e os periscópios era coincidente, mesmo durante oscilações do veículo, resultando em alta precisão. Nos testes, o EE-T1 foi o único a acertar um alvo a 4 km de distância. Em disparos contra alvos móveis a distâncias entre 1,5 e 2,5 km, o veículo brasileiro obteve oito acertos em doze tentativas, superando o M1A1 Abrams norte-americano (cinco acertos) e os demais concorrentes (um acerto cada). Na fase inicial da concorrência, os carros de combate franceses AMX-40 e britânicos Challenger foram desclassificados, deixando o EE-T1 Al Fahd e o M1A1 Abrams como finalistas. Na etapa final de testes de campo, iniciada em 1987, o EE-T1 Al Fahd (P.2) novamente demonstrou superioridade técnica em relação ao modelo norte-americano, consolidando a confiança da Engesa na vitória do certame. Como resultado de seu desempenho, a Engesa S.A. assinou um pré-contrato com o governo saudita para o fornecimento inicial de 316 carros de combate, em um acordo avaliado em US$ 15 bilhões (valores ajustados para 2020). Esse contrato representava não apenas uma conquista comercial, mas também a validação do projeto brasileiro no cenário internacional de defesa. Apesar da superioridade técnica do EE-T1 Al Fahd, em 1989, o Departamento de Estado e o Departamento de Defesa dos Estados Unidos apresentaram ao Congresso norte-americano um relatório detalhado defendendo a importância estratégica do contrato para os interesses geopolíticos e a indústria de defesa dos EUA. O M1A1 Abrams, já em serviço nas unidades de cavalaria do Exército dos Estados Unidos desde o início da década de 1980, havia sido amplamente testado em operações reais, conferindo-lhe uma vantagem operacional comprovada. Além disso, a versão do M1A1 Abrams ofertada, equipada com o canhão alemão Rheinmetall L/44 de 120 mm, estava em produção seriada desde 1986, permitindo entregas imediatas ao Exército da Arábia Saudita. Esses fatores, aliados à significativa influência política dos Estados Unidos, favoreceram a escolha do modelo norte-americano, impactando diretamente o desfecho da concorrência. Embora o EE-T1 Al Fahd tenha demonstrado excelência técnica e competitividade, a decisão final da Arábia Saudita refletiu a complexidade de fatores políticos e logísticos em concorrências internacionais de defesa. O episódio destacou os desafios enfrentados pela Engesa em competir com potências estabelecidas no mercado global, apesar de sua capacidade de desenvolver um MBT de classe mundial. A decisão de não adotar o Carro Principal de Combate (Main Battle Tank – MBT) EE-T1 Osório pelo Exército Brasileiro foi influenciada pelo elevado custo de aquisição do veículo. Inicialmente estimado em US$ 1,5 milhão por unidade, o valor projetado em 1987 alcançou US$ 4 milhões, excluindo os custos de manutenção e operação. Esses montantes eram incompatíveis com as restrições orçamentárias do Exército Brasileiro, especialmente em meio à grave crise econômica que afetava o Brasil na década de 1980. A ausência de recursos financeiros suficientes para aquisição contribuiu para a estagnação do projeto. O cancelamento da encomenda da Arábia Saudita, que previa a aquisição de 316 unidades do EE-T1 por US$ 15 bilhões (valores ajustados para 2020), representou um revés significativo para o programa. As estimativas dos custos de desenvolvimento do EE-T1 Osório variam entre US$ 50 milhões e US$ 150 milhões, impactando severamente o fluxo de caixa da Engesa S.A. A falta de apoio político e financeiro do governo brasileiro, combinada com a percepção do mercado de que o Exército Brasileiro não tinha interesse no veículo, afastou potenciais compradores internacionais. A situação financeira da Engesa foi agravada por uma inadimplência de US$ 200 milhões junto ao governo iraquiano, um de seus principais clientes. A empresa depositava esperanças em uma possível assistência financeira do Governo Federal. No entanto, em um contexto de busca por equilíbrio fiscal, esse apoio não se materializou. Esse cenário de dificuldades financeiras culminou em um pedido de concordata preventiva em março de 1990, marcando o início de uma fase de deterioração contínua. Em 1992, a imprensa já reportava o estado pré-falimentar da empresa, caracterizado por endividamento crescente, incapacidade de cumprir encomendas e demissões em massa. Em 1993, foi decretada a falência da Engesa S.A., resultando na dissolução de seu legado técnico e industrial. O vasto conhecimento acumulado pela empresa foi perdido, com grande parte de seus ativos vendida como sucata. A biblioteca técnica foi destruída, reduzida a papel picado e comercializada por peso. Quatro leilões liquidaram os principais prédios da empresa, localizados em São José dos Campos e Barueri, São Paulo. Os funcionários da Engesa enfrentaram destinos variados: muitos abandonaram o setor de defesa, outros migraram para o exterior, e o conhecimento técnico desenvolvido até então foi interrompido. A falência da Engesa não foi apenas resultado da perda da concorrência saudita, mas o estopim de uma crise financeira latente, agravada pela dependência de um mercado global de armamentos altamente competitivo e pela falta de suporte estatal.

A decisão de não adotar o Carro Principal de Combate (Main Battle Tank – MBT) EE-T1 Osório pelo Exército Brasileiro foi influenciada pelo elevado custo de aquisição do veículo. Inicialmente estimado em US$ 1,5 milhão por unidade, o valor projetado em 1987 alcançou US$ 4 milhões, excluindo os custos de manutenção e operação. Esses montantes eram incompatíveis com as restrições orçamentárias do Exército Brasileiro, especialmente em meio à grave crise econômica que afetava o Brasil na década de 1980. A ausência de recursos financeiros suficientes para aquisição contribuiu para a estagnação do projeto. O cancelamento da encomenda da Arábia Saudita, que previa a aquisição de 316 unidades do EE-T1 por US$ 15 bilhões (valores ajustados para 2020), representou um revés significativo para o programa. As estimativas dos custos de desenvolvimento do EE-T1 Osório variam entre US$ 50 milhões e US$ 150 milhões, impactando severamente o fluxo de caixa da Engesa S.A. A falta de apoio político e financeiro do governo brasileiro, combinada com a percepção do mercado de que o Exército Brasileiro não tinha interesse no veículo, afastou potenciais compradores internacionais. A situação financeira da Engesa foi agravada por uma inadimplência de US$ 200 milhões junto ao governo iraquiano, um de seus principais clientes. A empresa depositava esperanças em uma possível assistência financeira do Governo Federal. No entanto, em um contexto de busca por equilíbrio fiscal, esse apoio não se materializou. Esse cenário de dificuldades financeiras culminou em um pedido de concordata preventiva em março de 1990, marcando o início de uma fase de deterioração contínua. Em 1992, a imprensa já reportava o estado pré-falimentar da empresa, caracterizado por endividamento crescente, incapacidade de cumprir encomendas e demissões em massa. Em 1993, foi decretada a falência da Engesa S.A., resultando na dissolução de seu legado técnico e industrial. O vasto conhecimento acumulado pela empresa foi perdido, com grande parte de seus ativos vendida como sucata. A biblioteca técnica foi destruída, reduzida a papel picado e comercializada por peso. Quatro leilões liquidaram os principais prédios da empresa, localizados em São José dos Campos e Barueri, São Paulo. Os funcionários da Engesa enfrentaram destinos variados: muitos abandonaram o setor de defesa, outros migraram para o exterior, e o conhecimento técnico desenvolvido até então foi interrompido. A falência da Engesa não foi apenas resultado da perda da concorrência saudita, mas o estopim de uma crise financeira latente, agravada pela dependência de um mercado global de armamentos altamente competitivo e pela falta de suporte estatal. Durante o processo de concordata da Engesa S.A., diversos protótipos de veículos militares foram desmantelados, com seus componentes importados — como canhões, sistemas optrônicos, motores e transmissões — devolvidos aos fabricantes estrangeiros como forma de pagamento de dívidas. As carcaças remanescentes foram sucateadas, restando apenas alguns exemplares incompletos em posse de colecionadores, incluindo o EE-18 Sucuri II, o EE-T4 Ogum e outros caminhões e blindados. O protótipo de pré-série EE-T1 Osório P.0 foi vendido como sucata, com seus componentes importados também devolvidos para aliviar os débitos da empresa. Como o governo brasileiro era um dos principais credores da massa falida da Engesa, uma decisão judicial determinou que grande parte dos ativos, peças de reposição e veículos fosse incorporada ao Exército Brasileiro. Entre os equipamentos transferidos estavam dois EE-3 Jararaca, um EE-T4 Ogum (P.1), um EE-11 Urutu e os dois protótipos do EE-T1 Osório: o P.1 (equipado com canhão de 105 mm) e o P.2, também conhecido como EE-T2 Al Fahd (equipado com canhão de 120 mm). Esses dois carros de combate foram colocados sob a custódia do 13º Regimento de Cavalaria Mecanizado (RCMec), em Pirassununga, SP, onde permaneceram armazenados, sem integração às operações da unidade. Em atendimento a exigências judiciais, os protótipos EE-T1 Osório P.1 e P.2 estavam programados para serem leiloados em 20 de novembro de 2002, como parte do processo de pagamento aos credores privados da massa falida. Contudo, a pedido do Exército Brasileiro, o Ministério Público de São Paulo interpôs uma ação cautelar que impediu com sucesso a venda dos veículos a terceiros. Em 2003, os dois protótipos foram oficialmente entregues ao 2º Regimento de Carros de Combate, em Pirassununga, onde foram entronizados, garantindo sua preservação em estado operacional. Essa medida assegurou que os veículos permanecessem como um tributo à capacidade tecnológica brasileira e como referência para o desenvolvimento futuro da arma blindada no Brasil. Em 2013, um dos protótipos do EE-T1 Osório foi transferido para o acervo do Museu Militar Conde de Linhares, no Rio de Janeiro, onde passou a integrar a coleção de itens históricos. O outro foi enviado ao Centro de Instrução de Blindados (CIBld), em Santa Maria, RS, para fins educacionais e de preservação. No início de 2024, foi iniciada uma operação de restauração dos dois protótipos, conduzida pelo Parque Regional de Manutenção/5 (Pq R Mnt/5), em Curitiba, PR. Em abril de 2024, o EE-T1 Osório P.1 recuperou seu status operacional, marcando um esforço significativo para manter o legado do projeto. Embora o EE-T1 Osório não tenha alcançado sucesso comercial, ele permanece um marco na história da indústria de defesa brasileira. O veículo demonstrou a capacidade do Brasil de desenvolver tecnologia militar avançada, posicionando o país como um ator relevante no cenário global de produção de carros de combate. Apesar de sua breve trajetória, o Osório deixou um legado de orgulho e conhecimento técnico, servindo como testemunho do talento e da competência dos engenheiros brasileiros no setor de defesa. A preservação dos protótipos assegura que futuras gerações possam reconhecer e se inspirar nesse feito, enquanto o veículo continua a contribuir para a evolução doutrinária e tecnológica da arma blindada no Brasil.

Durante o processo de concordata da Engesa S.A., diversos protótipos de veículos militares foram desmantelados, com seus componentes importados — como canhões, sistemas optrônicos, motores e transmissões — devolvidos aos fabricantes estrangeiros como forma de pagamento de dívidas. As carcaças remanescentes foram sucateadas, restando apenas alguns exemplares incompletos em posse de colecionadores, incluindo o EE-18 Sucuri II, o EE-T4 Ogum e outros caminhões e blindados. O protótipo de pré-série EE-T1 Osório P.0 foi vendido como sucata, com seus componentes importados também devolvidos para aliviar os débitos da empresa. Como o governo brasileiro era um dos principais credores da massa falida da Engesa, uma decisão judicial determinou que grande parte dos ativos, peças de reposição e veículos fosse incorporada ao Exército Brasileiro. Entre os equipamentos transferidos estavam dois EE-3 Jararaca, um EE-T4 Ogum (P.1), um EE-11 Urutu e os dois protótipos do EE-T1 Osório: o P.1 (equipado com canhão de 105 mm) e o P.2, também conhecido como EE-T2 Al Fahd (equipado com canhão de 120 mm). Esses dois carros de combate foram colocados sob a custódia do 13º Regimento de Cavalaria Mecanizado (RCMec), em Pirassununga, SP, onde permaneceram armazenados, sem integração às operações da unidade. Em atendimento a exigências judiciais, os protótipos EE-T1 Osório P.1 e P.2 estavam programados para serem leiloados em 20 de novembro de 2002, como parte do processo de pagamento aos credores privados da massa falida. Contudo, a pedido do Exército Brasileiro, o Ministério Público de São Paulo interpôs uma ação cautelar que impediu com sucesso a venda dos veículos a terceiros. Em 2003, os dois protótipos foram oficialmente entregues ao 2º Regimento de Carros de Combate, em Pirassununga, onde foram entronizados, garantindo sua preservação em estado operacional. Essa medida assegurou que os veículos permanecessem como um tributo à capacidade tecnológica brasileira e como referência para o desenvolvimento futuro da arma blindada no Brasil. Em 2013, um dos protótipos do EE-T1 Osório foi transferido para o acervo do Museu Militar Conde de Linhares, no Rio de Janeiro, onde passou a integrar a coleção de itens históricos. O outro foi enviado ao Centro de Instrução de Blindados (CIBld), em Santa Maria, RS, para fins educacionais e de preservação. No início de 2024, foi iniciada uma operação de restauração dos dois protótipos, conduzida pelo Parque Regional de Manutenção/5 (Pq R Mnt/5), em Curitiba, PR. Em abril de 2024, o EE-T1 Osório P.1 recuperou seu status operacional, marcando um esforço significativo para manter o legado do projeto. Embora o EE-T1 Osório não tenha alcançado sucesso comercial, ele permanece um marco na história da indústria de defesa brasileira. O veículo demonstrou a capacidade do Brasil de desenvolver tecnologia militar avançada, posicionando o país como um ator relevante no cenário global de produção de carros de combate. Apesar de sua breve trajetória, o Osório deixou um legado de orgulho e conhecimento técnico, servindo como testemunho do talento e da competência dos engenheiros brasileiros no setor de defesa. A preservação dos protótipos assegura que futuras gerações possam reconhecer e se inspirar nesse feito, enquanto o veículo continua a contribuir para a evolução doutrinária e tecnológica da arma blindada no Brasil..png)

Sob o "Programa FY1938", a Marinha dos Estados Unidos (US Navy) lançou um projeto ambicioso para desenvolver uma nova geração de "Submarine Chasers" (caçadores de submarinos), embarcações de pequeno porte destinadas a proteger rotas costeiras e comboios marítimos contra a crescente ameaça dos submarinos do Eixo. Esse programa, conduzido pela Defoe Shipbuilding Company, em Michigan, resultou na construção de três protótipos — SC-449, SC-450 e SC-453 —, dos quais apenas o SC-453 foi selecionado para produção em série, culminando na entrega de 27 embarcações. As embarcações da classe SC-453, embora promissoras, apresentaram limitações operacionais em suas primeiras operações, revelando pouca evolução em relação aos Submarine Chasers utilizados na Primeira Guerra Mundial (1914-1918). Suas principais inovações limitavam-se à adoção de motores a diesel e sonares simplificados, insuficientes para atender às demandas da guerra naval moderna. Durante a Primeira Guerra, essas pequenas embarcações haviam desempenhado um papel crucial na luta contra os U-boats alemães, protegendo comboios aliados em águas costeiras. Contudo, o avanço tecnológico dos submarinos na década de 1930 exigia embarcações mais robustas e versáteis. Em resposta, a Marinha dos Estados Unidos implementou uma série de melhorias no projeto do SC-453, resultando em uma embarcação otimizada que se tornou um componente essencial da estratégia antissubmarino aliada. A versão aprimorada do SC-453 tinha um deslocamento de 98 toneladas (padrão) e 130 toneladas (totalmente carregada). Construída inteiramente em pinho americano, a embarcação contava com 100 cavernas e três compartimentos estanques, separados por anteparas transversais de aço, garantindo maior segurança e resistência estrutural. Seu casco foi reforçado com tábuas de madeira conhecidas como "ice shelting", permitindo operações em águas parcialmente congeladas, uma característica vital para missões em regiões de clima rigoroso, como o Atlântico Norte. Com dimensões de 33,52 metros de comprimento total, 32 metros entre perpendiculares, 5,18 metros de largura máxima e 1,52 metros de calado, a embarcação era ligeiramente maior que o projeto original, oferecendo melhor estabilidade e capacidade operacional. A propulsão era fornecida por dois motores diesel de dois tempos, modelo 8-268A "Pancake" da General Motors, com oito cilindros em linha e 500 HP cada, operando a 1.270 rpm. Esses motores acionavam dois hélices por meio de engrenagens redutoras, permitindo uma velocidade máxima de 21 nós, ideal para patrulhas rápidas e perseguições. A energia elétrica, em corrente contínua, era gerada por dois motores diesel, com capacidades de 30 KVA e 20 KVA, garantindo o funcionamento dos sistemas a bordo. A tripulação, composta por três oficiais, dois suboficiais, sete sargentos, quatro cabos e onze marinheiros, operava em condições desafiadoras, exigindo coordenação e dedicação para enfrentar as ameaças submarinas do Eixo. O armamento principal incluía um canhão de 3 polegadas (76 mm) e 23 calibres, modelo MK XIV de 1918, complementado por duas metralhadoras antiaéreas Oerlikon de 20 mm em reparos simples (MK II). Para a guerra antissubmarino, a embarcação contava com duas calhas de popa, cada uma capaz de lançar quatro bombas de profundidade, quatro calhas singelas laterais e dois morteiros singelos. Com cerca de 20 bombas de profundidade de 135 kg, o Submarine Chaser estava bem equipado para neutralizar submarinos inimigos, protegendo comboios e bases costeiras com eficiência.

Sob o "Programa FY1938", a Marinha dos Estados Unidos (US Navy) lançou um projeto ambicioso para desenvolver uma nova geração de "Submarine Chasers" (caçadores de submarinos), embarcações de pequeno porte destinadas a proteger rotas costeiras e comboios marítimos contra a crescente ameaça dos submarinos do Eixo. Esse programa, conduzido pela Defoe Shipbuilding Company, em Michigan, resultou na construção de três protótipos — SC-449, SC-450 e SC-453 —, dos quais apenas o SC-453 foi selecionado para produção em série, culminando na entrega de 27 embarcações. As embarcações da classe SC-453, embora promissoras, apresentaram limitações operacionais em suas primeiras operações, revelando pouca evolução em relação aos Submarine Chasers utilizados na Primeira Guerra Mundial (1914-1918). Suas principais inovações limitavam-se à adoção de motores a diesel e sonares simplificados, insuficientes para atender às demandas da guerra naval moderna. Durante a Primeira Guerra, essas pequenas embarcações haviam desempenhado um papel crucial na luta contra os U-boats alemães, protegendo comboios aliados em águas costeiras. Contudo, o avanço tecnológico dos submarinos na década de 1930 exigia embarcações mais robustas e versáteis. Em resposta, a Marinha dos Estados Unidos implementou uma série de melhorias no projeto do SC-453, resultando em uma embarcação otimizada que se tornou um componente essencial da estratégia antissubmarino aliada. A versão aprimorada do SC-453 tinha um deslocamento de 98 toneladas (padrão) e 130 toneladas (totalmente carregada). Construída inteiramente em pinho americano, a embarcação contava com 100 cavernas e três compartimentos estanques, separados por anteparas transversais de aço, garantindo maior segurança e resistência estrutural. Seu casco foi reforçado com tábuas de madeira conhecidas como "ice shelting", permitindo operações em águas parcialmente congeladas, uma característica vital para missões em regiões de clima rigoroso, como o Atlântico Norte. Com dimensões de 33,52 metros de comprimento total, 32 metros entre perpendiculares, 5,18 metros de largura máxima e 1,52 metros de calado, a embarcação era ligeiramente maior que o projeto original, oferecendo melhor estabilidade e capacidade operacional. A propulsão era fornecida por dois motores diesel de dois tempos, modelo 8-268A "Pancake" da General Motors, com oito cilindros em linha e 500 HP cada, operando a 1.270 rpm. Esses motores acionavam dois hélices por meio de engrenagens redutoras, permitindo uma velocidade máxima de 21 nós, ideal para patrulhas rápidas e perseguições. A energia elétrica, em corrente contínua, era gerada por dois motores diesel, com capacidades de 30 KVA e 20 KVA, garantindo o funcionamento dos sistemas a bordo. A tripulação, composta por três oficiais, dois suboficiais, sete sargentos, quatro cabos e onze marinheiros, operava em condições desafiadoras, exigindo coordenação e dedicação para enfrentar as ameaças submarinas do Eixo. O armamento principal incluía um canhão de 3 polegadas (76 mm) e 23 calibres, modelo MK XIV de 1918, complementado por duas metralhadoras antiaéreas Oerlikon de 20 mm em reparos simples (MK II). Para a guerra antissubmarino, a embarcação contava com duas calhas de popa, cada uma capaz de lançar quatro bombas de profundidade, quatro calhas singelas laterais e dois morteiros singelos. Com cerca de 20 bombas de profundidade de 135 kg, o Submarine Chaser estava bem equipado para neutralizar submarinos inimigos, protegendo comboios e bases costeiras com eficiência. A classe SC-497 de "Submarine Chasers" (caçadores de submarinos), desenvolvida pela Marinha dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, representou uma solução estratégica e econômica para a guerra antissubmarino (ASW). Inserida no portfólio do Leand-Lease Act (Lei de Empréstimos e Arrendamentos) de 1941, essa classe de embarcações desempenhou um papel significativo no esforço de guerra aliado, sendo compartilhada com nações parceiras para fortalecer a defesa marítima global. Sob esse programa, 70 navios foram cedidos à União Soviética, onde também foram utilizados para transporte de tropas, 50 às Forças Francesas Livres, oito ao Brasil, três à Noruega e três ao México. Essa distribuição reflete o espírito de colaboração internacional que caracterizou a luta contra as potências do Eixo. Durante a Segunda Guerra Mundial, a versatilidade da classe SC-497 foi amplamente explorada. Setenta dessas embarcações foram convertidas em navios de controle de patrulha (SCC), enquanto oito foram adaptadas como canhoneiras de patrulha a motor (classe PGM-1). Muitas unidades desempenharam funções cruciais em operações anfíbias, incluindo o histórico desembarque na Normandia, no Dia D, em 6 de junho de 1944. Esses pequenos navios, com seus cascos de madeira e tripulações dedicadas, garantiram a segurança de comboios e apoiaram desembarques em praias contestadas, contribuindo para o sucesso de uma das maiores operações militares da história. A produção da classe SC-497 começou com o lançamento do primeiro navio em maio de 1941. Até outubro de 1944, 338 embarcações foram concluídas, um feito impressionante que demonstra a capacidade industrial dos Estados Unidos durante o conflito. No entanto, à medida que a ameaça dos submarinos do Eixo diminuía, particularmente após avanços aliados no Atlântico e no Pacífico, tornou-se evidente que a produção adicional não era mais necessária. Como resultado, a construção dos 37 navios restantes foi cancelada, marcando o fim da fabricação em massa da classe. Apesar de seu papel ativo na guerra, não há registros oficiais de que os SC-497 tenham destruído submarinos inimigos. Um caso frequentemente citado, o suposto naufrágio do submarino japonês RO-107 pelo USS SC-669 em 29 de maio de 1943, foi desmentido, já que o submarino foi avistado em operação no Pacífico Sul em 6 de julho do mesmo ano. Durante o conflito, 16 caçadores de submarinos SC-497 e uma canhoneira PGM-1 foram perdidos em ação, um testemunho dos riscos enfrentados por suas tripulações em missões perigosas contra a ameaça submarina. Com o fim da guerra em agosto de 1945, muitos navios da classe SC-497 foram desativados ou transferidos para esquadrões de reserva. No âmbito do Programa de Defesa e Assistência Mútua (MDAP), 12 embarcações foram cedidas à Marinha das Filipinas (Hukbong Dagat ng Pilipinas) e 20 à Marinha Francesa (Marine Nationale), onde continuaram a operar até meados da década de 1950. Essas transferências reforçaram a cooperação militar pós-guerra, ajudando a reconstruir as capacidades navais de nações aliadas. De todos os navios construídos, apenas um foi preservado como testemunho de seu legado: o HNoMS Hitra (ex-USS SC-718), que hoje integra o acervo do Museu Real da Marinha da Noruega. Este navio, carinhosamente apelidado como parte da "Splinter Fleet" devido aos seus cascos de madeira, é um símbolo duradouro da coragem das tripulações e da engenhosidade que marcou a construção dessas embarcações.

A classe SC-497 de "Submarine Chasers" (caçadores de submarinos), desenvolvida pela Marinha dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, representou uma solução estratégica e econômica para a guerra antissubmarino (ASW). Inserida no portfólio do Leand-Lease Act (Lei de Empréstimos e Arrendamentos) de 1941, essa classe de embarcações desempenhou um papel significativo no esforço de guerra aliado, sendo compartilhada com nações parceiras para fortalecer a defesa marítima global. Sob esse programa, 70 navios foram cedidos à União Soviética, onde também foram utilizados para transporte de tropas, 50 às Forças Francesas Livres, oito ao Brasil, três à Noruega e três ao México. Essa distribuição reflete o espírito de colaboração internacional que caracterizou a luta contra as potências do Eixo. Durante a Segunda Guerra Mundial, a versatilidade da classe SC-497 foi amplamente explorada. Setenta dessas embarcações foram convertidas em navios de controle de patrulha (SCC), enquanto oito foram adaptadas como canhoneiras de patrulha a motor (classe PGM-1). Muitas unidades desempenharam funções cruciais em operações anfíbias, incluindo o histórico desembarque na Normandia, no Dia D, em 6 de junho de 1944. Esses pequenos navios, com seus cascos de madeira e tripulações dedicadas, garantiram a segurança de comboios e apoiaram desembarques em praias contestadas, contribuindo para o sucesso de uma das maiores operações militares da história. A produção da classe SC-497 começou com o lançamento do primeiro navio em maio de 1941. Até outubro de 1944, 338 embarcações foram concluídas, um feito impressionante que demonstra a capacidade industrial dos Estados Unidos durante o conflito. No entanto, à medida que a ameaça dos submarinos do Eixo diminuía, particularmente após avanços aliados no Atlântico e no Pacífico, tornou-se evidente que a produção adicional não era mais necessária. Como resultado, a construção dos 37 navios restantes foi cancelada, marcando o fim da fabricação em massa da classe. Apesar de seu papel ativo na guerra, não há registros oficiais de que os SC-497 tenham destruído submarinos inimigos. Um caso frequentemente citado, o suposto naufrágio do submarino japonês RO-107 pelo USS SC-669 em 29 de maio de 1943, foi desmentido, já que o submarino foi avistado em operação no Pacífico Sul em 6 de julho do mesmo ano. Durante o conflito, 16 caçadores de submarinos SC-497 e uma canhoneira PGM-1 foram perdidos em ação, um testemunho dos riscos enfrentados por suas tripulações em missões perigosas contra a ameaça submarina. Com o fim da guerra em agosto de 1945, muitos navios da classe SC-497 foram desativados ou transferidos para esquadrões de reserva. No âmbito do Programa de Defesa e Assistência Mútua (MDAP), 12 embarcações foram cedidas à Marinha das Filipinas (Hukbong Dagat ng Pilipinas) e 20 à Marinha Francesa (Marine Nationale), onde continuaram a operar até meados da década de 1950. Essas transferências reforçaram a cooperação militar pós-guerra, ajudando a reconstruir as capacidades navais de nações aliadas. De todos os navios construídos, apenas um foi preservado como testemunho de seu legado: o HNoMS Hitra (ex-USS SC-718), que hoje integra o acervo do Museu Real da Marinha da Noruega. Este navio, carinhosamente apelidado como parte da "Splinter Fleet" devido aos seus cascos de madeira, é um símbolo duradouro da coragem das tripulações e da engenhosidade que marcou a construção dessas embarcações.

A vida a bordo dos caça-submarinos era marcada por desconforto e sacrifício. Apesar de sua boa estabilidade, essas embarcações de madeira, com cerca de 33 metros de comprimento, eram constantemente castigadas pelas ondas, que frequentemente varriam o convés, forçando os marinheiros a dormirem amarrados aos beliches para evitar quedas. A alimentação representava outro desafio significativo. A pequena cozinha, localizada na popa em um espaço quente e abafado, dependia majoritariamente de alimentos enlatados, devido à falta de instalações adequadas para preparar refeições frescas. A escassez de água potável era ainda mais crítica: cada homem dispunha de menos de cinco litros diários, suficientes apenas para cozinhar e lavar roupas, deixando pouco ou nada para higiene pessoal. Em travessias longas, como as rotas entre Trinidad e Belém ou Recife e Belém, as condições de habitabilidade tornavam-se particularmente árduas, testando a resistência física e mental das tripulações. As condições de trabalho eram igualmente desafiadoras. Os marinheiros, muitas vezes vestindo apenas calções, camisetas, sapatos rústicos e um cinto com uma faca para emergências, enfrentavam longas jornadas sob o sol escaldante ou em mares agitados. Os oficiais, alojados em um pequeno camarote com quatro beliches e uma privada, compartilhavam refeições em um espaço exíguo ou, frequentemente, no passadiço, sob condições que os deixavam exaustos e com aparência desgastada. Apesar disso, o espírito de camaradagem e o compromisso com a missão mantinham a coesão das tripulações. Em termos de equipamentos, os navios da Classe Javari estavam equipados com tecnologia que, embora avançada para o contexto brasileiro, apresentava limitações. Diferentemente de muitos SC-497 operados pela Marinha dos Estados Unidos, os caça-submarinos brasileiros contavam com radar, mas dependiam principalmente de um sonar, apelidado de "araponga" devido ao seu ruído constante e incômodo, que ecoava dia e noite, impregnando-se no subconsciente dos tripulantes. O armamento era adequado para ataques a submarinos imersos, mas insuficiente para combates de superfície. Cada navio dispunha de um canhão de 3 polegadas (76 mm) de calibre 23, modelo MK XIV de 1918, na proa, usado para ataques rápidos, e duas metralhadoras Oerlikon de 20 mm, eficazes contra alvos aéreos. Para a guerra antissubmarino, os navios contavam com um lança-bombas-foguete "Mousetrap" na proa, com capacidade para duas a quatro tentativas, morteiros tipo K nas bordas e calhas de bombas de profundidade na popa, carregando cerca de 20 bombas de 135 kg. A operação desses navios apresentava desafios adicionais. Os motores a diesel, embora confiáveis, liberavam gases de escape pelos bordos, que intoxicavam as guarnições, especialmente durante longos períodos no mar. Além disso, a baixa silhueta dos caça-submarinos, projetada para dificultar sua detecção, por vezes os colocava em risco de serem confundidos com submarinos inimigos por outras forças aliadas, aumentando a tensão a bordo.

A vida a bordo dos caça-submarinos era marcada por desconforto e sacrifício. Apesar de sua boa estabilidade, essas embarcações de madeira, com cerca de 33 metros de comprimento, eram constantemente castigadas pelas ondas, que frequentemente varriam o convés, forçando os marinheiros a dormirem amarrados aos beliches para evitar quedas. A alimentação representava outro desafio significativo. A pequena cozinha, localizada na popa em um espaço quente e abafado, dependia majoritariamente de alimentos enlatados, devido à falta de instalações adequadas para preparar refeições frescas. A escassez de água potável era ainda mais crítica: cada homem dispunha de menos de cinco litros diários, suficientes apenas para cozinhar e lavar roupas, deixando pouco ou nada para higiene pessoal. Em travessias longas, como as rotas entre Trinidad e Belém ou Recife e Belém, as condições de habitabilidade tornavam-se particularmente árduas, testando a resistência física e mental das tripulações. As condições de trabalho eram igualmente desafiadoras. Os marinheiros, muitas vezes vestindo apenas calções, camisetas, sapatos rústicos e um cinto com uma faca para emergências, enfrentavam longas jornadas sob o sol escaldante ou em mares agitados. Os oficiais, alojados em um pequeno camarote com quatro beliches e uma privada, compartilhavam refeições em um espaço exíguo ou, frequentemente, no passadiço, sob condições que os deixavam exaustos e com aparência desgastada. Apesar disso, o espírito de camaradagem e o compromisso com a missão mantinham a coesão das tripulações. Em termos de equipamentos, os navios da Classe Javari estavam equipados com tecnologia que, embora avançada para o contexto brasileiro, apresentava limitações. Diferentemente de muitos SC-497 operados pela Marinha dos Estados Unidos, os caça-submarinos brasileiros contavam com radar, mas dependiam principalmente de um sonar, apelidado de "araponga" devido ao seu ruído constante e incômodo, que ecoava dia e noite, impregnando-se no subconsciente dos tripulantes. O armamento era adequado para ataques a submarinos imersos, mas insuficiente para combates de superfície. Cada navio dispunha de um canhão de 3 polegadas (76 mm) de calibre 23, modelo MK XIV de 1918, na proa, usado para ataques rápidos, e duas metralhadoras Oerlikon de 20 mm, eficazes contra alvos aéreos. Para a guerra antissubmarino, os navios contavam com um lança-bombas-foguete "Mousetrap" na proa, com capacidade para duas a quatro tentativas, morteiros tipo K nas bordas e calhas de bombas de profundidade na popa, carregando cerca de 20 bombas de 135 kg. A operação desses navios apresentava desafios adicionais. Os motores a diesel, embora confiáveis, liberavam gases de escape pelos bordos, que intoxicavam as guarnições, especialmente durante longos períodos no mar. Além disso, a baixa silhueta dos caça-submarinos, projetada para dificultar sua detecção, por vezes os colocava em risco de serem confundidos com submarinos inimigos por outras forças aliadas, aumentando a tensão a bordo.

O primeiro protótipo desta aeronave alçaria voo nas instalações da empresa na cidade de Wichita no estado do Kansas, no dia 4 de novembro de 1932, sendo submetido nos meses seguintes pelo fabricante a um intensivo programa de ensaios em voo. Este processo levaria a implementação de muitas melhorias no projeto original, nascendo neste momento sua primeira versão de produção em série. As primeiras aeronaves seriam ofertadas ao mercado doméstico a partir de maio e 1933, com preços unitários na ordem de US$ 14.000,00 a US$ 17.000,00 de acordo com as configurações do modelo escolhido. No entanto esta faixa de preço se mostraria inadequada, resultando em apenas dezoito aeronaves vendidas no mercado norte-americano no ano de 1933. Em busca de aumentar sua fatia de mercado, mais melhorias seriam implementadas na aeronave, entre estas mudanças estava a implementação de trem de pouso retrátil representando uma novidade para aquele período. Assim desta maneira gradativamente suas vendas foram melhorando, e como principal exclusividade sua configuração luxuosa do interior aparada em couro e mohair e produzida artesanalmente, despertavam a atenção dos mais exigentes clientes, levando o modelo nos anos seguintes a conquistar uma boa fatia do mercado norte-americano e canadense de aeronaves executivas. A velocidade do Beech Model 17 Staggerwing , tornaria o modelo muito popular entre os pilotos civis na década de 1930, e uma de suas versões iniciais, lograria êxito ao conquistar o primeiro lugar na cobiçada "Corrida do Troféu Texaco" na edição de 1933. Em 1935, um diplomata britânico, o Capitão H.L. Farquhar, realizaria com sucesso um voo ao redor do mundo, fazendo uso de um Beech Model B-17R, viajando 34.331 quilômetros de Nova York a Londres, por meio da Sibéria, Sudeste Asiático, Oriente Médio, Norte da África e de volta pela Europa. Em termos de competições, Louise Thaden e Blanche Noyes conduzindo um Beech Model C-17R Staggerwing, conquistariam o troféu Bendix de 1936. Pilotando um modelo D-17W, Jackie Cochran estabeleceria um recorde de velocidade feminino de 328 km/h e de altitude, alcançando mais de 9.144 metros, conquistando também o terceiro lugar na Bendix Trophy Race de 1937. Curiosamente o primeiro emprego militar da aeronave ocorreria durante a Guerra Civil Espanhola, quando células da versão civil Beechcraft C-17 Staggerwing adaptadas, seriam empregadas em missões de bombardeiro pela Força Aérea Republicana Espanhola. Algumas aeronaves também seriam usadas como ambulância pelas forças armadas da China Nacionalista no conflito contra o Japão neste mesmo período.

O primeiro protótipo desta aeronave alçaria voo nas instalações da empresa na cidade de Wichita no estado do Kansas, no dia 4 de novembro de 1932, sendo submetido nos meses seguintes pelo fabricante a um intensivo programa de ensaios em voo. Este processo levaria a implementação de muitas melhorias no projeto original, nascendo neste momento sua primeira versão de produção em série. As primeiras aeronaves seriam ofertadas ao mercado doméstico a partir de maio e 1933, com preços unitários na ordem de US$ 14.000,00 a US$ 17.000,00 de acordo com as configurações do modelo escolhido. No entanto esta faixa de preço se mostraria inadequada, resultando em apenas dezoito aeronaves vendidas no mercado norte-americano no ano de 1933. Em busca de aumentar sua fatia de mercado, mais melhorias seriam implementadas na aeronave, entre estas mudanças estava a implementação de trem de pouso retrátil representando uma novidade para aquele período. Assim desta maneira gradativamente suas vendas foram melhorando, e como principal exclusividade sua configuração luxuosa do interior aparada em couro e mohair e produzida artesanalmente, despertavam a atenção dos mais exigentes clientes, levando o modelo nos anos seguintes a conquistar uma boa fatia do mercado norte-americano e canadense de aeronaves executivas. A velocidade do Beech Model 17 Staggerwing , tornaria o modelo muito popular entre os pilotos civis na década de 1930, e uma de suas versões iniciais, lograria êxito ao conquistar o primeiro lugar na cobiçada "Corrida do Troféu Texaco" na edição de 1933. Em 1935, um diplomata britânico, o Capitão H.L. Farquhar, realizaria com sucesso um voo ao redor do mundo, fazendo uso de um Beech Model B-17R, viajando 34.331 quilômetros de Nova York a Londres, por meio da Sibéria, Sudeste Asiático, Oriente Médio, Norte da África e de volta pela Europa. Em termos de competições, Louise Thaden e Blanche Noyes conduzindo um Beech Model C-17R Staggerwing, conquistariam o troféu Bendix de 1936. Pilotando um modelo D-17W, Jackie Cochran estabeleceria um recorde de velocidade feminino de 328 km/h e de altitude, alcançando mais de 9.144 metros, conquistando também o terceiro lugar na Bendix Trophy Race de 1937. Curiosamente o primeiro emprego militar da aeronave ocorreria durante a Guerra Civil Espanhola, quando células da versão civil Beechcraft C-17 Staggerwing adaptadas, seriam empregadas em missões de bombardeiro pela Força Aérea Republicana Espanhola. Algumas aeronaves também seriam usadas como ambulância pelas forças armadas da China Nacionalista no conflito contra o Japão neste mesmo período.

Inicialmente estes novos vetores, operariam em um regime compartilhado nas linhas postais, com estas aeronaves recebendo o apelido de “Beech Bi” e seus antecessores o apelido de “Beech Mono”. Ao longo dos anos por serem empregadas intensivamente nas mais diversas linhas do Correio Aéreo Nacional (CAN) em todo o território nacional, as células dos modelos Beechcraft D-17A Staggerwing, UC-43 Traveller e Beech GB-2, sofreriam um grande desgaste estrutural de suas células. Com muitas destas aeronaves sendo inutilizadas em acidentes de grande e pequena monta, reduzindo assim desta maneira drasticamente a frota da Força Aérea Brasileira. No início da década de 1950, os três Beechcraft D-17A oriundos da Aviação Naval da Marinha do Brasil já haviam sido descarregados e sucateados há alguns anos, com a frota total atingindo apenas vinte e nove células. As aeronaves remanescentes, ainda em boas condições de voo, seriam mantidas em operação, sendo empregadas agora como aeronaves orgânicas a serviço de diversas bases aéreas e Parque de Materiais da Aeronáutica. No entanto logo seria decretada o fim de sua carreira operacional, com estes aviões sendo retirados de serviço à medida que atingiam o cronograma de revisão geral em âmbito de parque, sendo alienadas para venda como sucata. A última célula ainda em operação seria declarada fora de serviço somente em abril do ano 1963, com seu destino sendo definido para posterior restauração. Desta maneira esta aeronave seria armazenada, até meados da década de 1970, e após a conclusão deste processo o Beechcraft UC-43 "FAB 2778", seria incluída no acervo de exposição do Museu Aeroespacial (MUSAL), no Rio de Janeiro – RJ.

Inicialmente estes novos vetores, operariam em um regime compartilhado nas linhas postais, com estas aeronaves recebendo o apelido de “Beech Bi” e seus antecessores o apelido de “Beech Mono”. Ao longo dos anos por serem empregadas intensivamente nas mais diversas linhas do Correio Aéreo Nacional (CAN) em todo o território nacional, as células dos modelos Beechcraft D-17A Staggerwing, UC-43 Traveller e Beech GB-2, sofreriam um grande desgaste estrutural de suas células. Com muitas destas aeronaves sendo inutilizadas em acidentes de grande e pequena monta, reduzindo assim desta maneira drasticamente a frota da Força Aérea Brasileira. No início da década de 1950, os três Beechcraft D-17A oriundos da Aviação Naval da Marinha do Brasil já haviam sido descarregados e sucateados há alguns anos, com a frota total atingindo apenas vinte e nove células. As aeronaves remanescentes, ainda em boas condições de voo, seriam mantidas em operação, sendo empregadas agora como aeronaves orgânicas a serviço de diversas bases aéreas e Parque de Materiais da Aeronáutica. No entanto logo seria decretada o fim de sua carreira operacional, com estes aviões sendo retirados de serviço à medida que atingiam o cronograma de revisão geral em âmbito de parque, sendo alienadas para venda como sucata. A última célula ainda em operação seria declarada fora de serviço somente em abril do ano 1963, com seu destino sendo definido para posterior restauração. Desta maneira esta aeronave seria armazenada, até meados da década de 1970, e após a conclusão deste processo o Beechcraft UC-43 "FAB 2778", seria incluída no acervo de exposição do Museu Aeroespacial (MUSAL), no Rio de Janeiro – RJ.