História e Desenvolvimento.

A Engesa – Engenheiros Especializados S.A., fundada em 1958 na cidade de São Paulo, SP, por um grupo de engenheiros recém-formados liderado por José Luiz Whitaker Ribeiro, consolidou-se como o principal fabricante de equipamentos militares terrestres do Brasil. Nos anos iniciais, a empresa concentrou suas atividades na produção de equipamentos para prospecção, produção e refino de petróleo. Composta por profissionais altamente qualificados, muitos deles formados pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), a Engesa destacou-se pela excelência técnica e inovação. Em 1966, a Engesa iniciou um marco em sua trajetória com o projeto e a fabricação do sistema de tração 4×4, conhecido comercialmente como Tração Total. Esse sistema, composto por uma caixa de transferência com duas tomadas de força, eixo dianteiro direcional e guincho opcional, foi projetado para equipar veículos nacionais de série, como picapes e caminhões das marcas Chevrolet, Ford e, posteriormente, Dodge. O sucesso do sistema levou ao desenvolvimento das versões 6×4 e 6×6, que aproveitavam eixos e feixes de molas traseiros originais dos veículos. O sistema Tração Total conferiu excepcional desempenho fora de estrada, até então inédito no Brasil para veículos dessa categoria. Um exemplo notável foi a picape F-100 6×6, cuja capacidade de carga foi duplicada, permitindo a transposição de rampas com inclinação de até 85%. Devido à sua eficiência, o sistema foi patenteado no Brasil e em diversos países, consolidando a reputação da Engesa no mercado. O crescimento da Engesa esteve intrinsecamente ligado ao período da ditadura militar (1964–1985). Em 1967, o sistema Tração Total foi declarado “de interesse para a Segurança Nacional”, resultando em contratos com o Exército Brasileiro para o fornecimento de centenas de caminhões novos (modelos Chevrolet 4×4 e 6×6) e a modernização de parte da frota herdada da Segunda Guerra Mundial. Esses contratos incluíam a reforma de chassis e carrocerias, repotencialização de motores e substituição de suspensões e sistemas de tração pelos fabricados pela Engesa. Paralelamente, a empresa continuou atendendo o mercado civil, adaptando veículos para empresas como Petrobras, empreiteiras, concessionárias de energia e madeireiras. A partir de 1968, a Engesa passou a exibir seus produtos em diversas edições do Salão do Automóvel, ampliando sua visibilidade no setor. Os laços da Engesa com as Forças Armadas foram fortalecidos pelo Decreto-Lei nº 200/67, que promovia a descentralização de atividades da administração federal e incentivava a execução indireta de tarefas por meio da iniciativa privada. O decreto estipulava que a administração deveria transferir atividades executivas para empresas privadas capacitadas, o que resultou na redução de verbas e de quadros de servidores dedicados à pesquisa e desenvolvimento no setor público, incluindo o Exército. Essa política beneficiou diretamente a Engesa, que assumiu parte das responsabilidades de pesquisa e desenvolvimento militar. O crescimento da empresa foi expressivo, com a adaptação de 960 veículos em 1968, número que alcançou 1.371 dois anos depois. Esse avanço foi acompanhado pela criação de novos produtos voltados às Forças Armadas, consolidando a Engesa como um dos principais fornecedores militares do Brasil.

Em abril de 1971, a Engesa – Engenheiros Especializados S.A. demonstrou sua capacidade como fabricante de armamentos modernos ao apresentar à imprensa brasileira dois blindados sobre rodas, desenvolvidos conforme especificações do Exército Brasileiro. O primeiro, um Carro de Reconhecimento (CRR), e o segundo, um Carro de Transporte de Tropas Anfíbio (CTR-A), foram os protótipos dos modelos EE-9 Cascavel e EE-11 Urutu, respectivamente. Esses lançamentos marcaram o início de uma linha de equipamentos militares identificada por nomes de cobras venenosas, que se tornaria característica da Engesa nas décadas seguintes. As primeiras unidades do EE-9 Cascavel foram equipadas com canhões de 37 mm reutilizados, provenientes de blindados M3 Stuart recebidos pelo Brasil durante a Segunda Guerra Mundial. A segunda série do veículo incorporou uma configuração modernizada, com uma torreta francesa armada com um canhão de 90 mm. Contudo, esse sistema apresentava custos elevados e dependia de autorizações prévias do governo francês para exportações, o que levou a Engesa a desenvolver um canhão de 90 mm próprio, fabricado sob licença com base em um projeto belga. O EE-9 Cascavel, equipado com esse canhão “nacionalizado”, foi posteriormente reconhecido por analistas internacionais como um dos melhores blindados leves de reconhecimento do mundo. Estimulada pelos planos de investimento das Forças Armadas Brasileiras e pelo potencial de mercado no Oriente Médio, a Engesa transferiu, em 1974, suas principais instalações para São José dos Campos, SP. No mesmo ano, a empresa criou a Engex S.A., uma unidade fabril em Salvador, BA, dedicada à produção de engrenagens, caixas de transmissão e canhões. Ainda em 1974, a Engesa lançou os caminhões EE-15 e EE-25, com capacidades de carga de 1,5 e 2,5 toneladas, respectivamente, projetados para operações fora de estrada, com o dobro da capacidade em superfícies regulares. No início de 1982, o comando do Exército Brasileiro solicitou à Engesa estudos para o desenvolvimento de um carro de combate médio sobre lagartas, com peso de aproximadamente 35 toneladas. Este seria o veículo mais pesado a entrar em serviço no Brasil e o primeiro projeto desse porte conduzido pela empresa. Considerando a limitada demanda interna, a Engesa optou por adaptar o projeto às necessidades do mercado internacional de defesa, aumentando o peso do veículo para 41 toneladas. Com isso, o projeto foi elevado à categoria de Main Battle Tank (MBT – Carro Principal de Combate), ampliando seu potencial competitivo no cenário global.

Na década de 1980, o Exército da Arábia Saudita lançou uma concorrência internacional para o desenvolvimento e aquisição de um novo Carro de Combate Principal (Main Battle Tank – MBT), destinado a substituir os obsoletos AMX-30B de fabricação francesa. O programa previa a compra de aproximadamente mil unidades, em um contrato estimado em US$ 3 bilhões. A Engesa – Engenheiros Especializados S.A., reconhecendo o potencial de exportação, identificou nessa oportunidade a possibilidade de alcançar a escala industrial necessária para viabilizar o atendimento às demandas do Exército Brasileiro, além de fortalecer sua posição no mercado global. A Engesa S/A já detinha significativa notoriedade como fornecedora de veículos militares e equipamentos para nações do Oriente Médio, o que a posicionava como uma concorrente relevante na concorrência saudita. Sua experiência prévia na exportação de blindados, como o EE-9 Cascavel e o EE-11 Urutu, reforçava sua credibilidade no setor de defesa. O projeto do novo carro de combate, inicialmente denominado T-1 e posteriormente batizado EE-T1, foi concebido para atender aos padrões modernos de MBTs, com ênfase em poder de fogo, proteção e mobilidade. O veículo deveria incorporar tecnologias avançadas, incluindo: Pontaria a laser e controles para tiro em movimento; Sistemas de visão noturna; Proteção contra ameaças químicas, radioativas e biológicas (QRB); Sensores térmicos infravermelhos. A blindagem do EE-T1 foi projetada para ser leve e resistente, utilizando chapas compostas de materiais metálicos e compostos, desenvolvidas pela Eletrometal S.A., empresa responsável também pela produção de aços especiais para os canhões da Engesa. Para acelerar o desenvolvimento e reduzir custos, a Engesa buscou parcerias com fabricantes internacionais renomados, como a Dr. Ing. hc F. Porsche AG e a Thyssen-Henschel, ambas alemãs. O objetivo era adquirir tecnologia por meio de transferência, mas divergências comerciais e diferenças nos parâmetros de projeto inviabilizaram essas colaborações. Diante do fracasso nas negociações, a Engesa optou por desenvolver o EE-T1 de forma autônoma, incorporando as tecnologias mais avançadas disponíveis no mercado. O projeto foi estruturado em duas vertentes: Versão para Exportação: Customizada para atender às especificações exigidas pelo mercado internacional, incluindo a concorrência saudita. Versão para o Exército Brasileiro: Configuração simplificada, adaptada às necessidades operacionais nacionais. Para equipar o EE-T1, a Engesa encomendou à britânica Vickers Defence Systems duas torres intercambiáveis com comando elétrico, compatíveis com canhões de 105 mm e 120 mm, este último de origem francesa. Essa abordagem permitiu flexibilidade no armamento, atendendo a diferentes requisitos operacionais

Na década de 1980, o Exército da Arábia Saudita lançou uma concorrência internacional para o desenvolvimento e aquisição de um novo Carro de Combate Principal (Main Battle Tank – MBT), destinado a substituir os obsoletos AMX-30B de fabricação francesa. O programa previa a compra de aproximadamente mil unidades, em um contrato estimado em US$ 3 bilhões. A Engesa – Engenheiros Especializados S.A., reconhecendo o potencial de exportação, identificou nessa oportunidade a possibilidade de alcançar a escala industrial necessária para viabilizar o atendimento às demandas do Exército Brasileiro, além de fortalecer sua posição no mercado global. A Engesa S/A já detinha significativa notoriedade como fornecedora de veículos militares e equipamentos para nações do Oriente Médio, o que a posicionava como uma concorrente relevante na concorrência saudita. Sua experiência prévia na exportação de blindados, como o EE-9 Cascavel e o EE-11 Urutu, reforçava sua credibilidade no setor de defesa. O projeto do novo carro de combate, inicialmente denominado T-1 e posteriormente batizado EE-T1, foi concebido para atender aos padrões modernos de MBTs, com ênfase em poder de fogo, proteção e mobilidade. O veículo deveria incorporar tecnologias avançadas, incluindo: Pontaria a laser e controles para tiro em movimento; Sistemas de visão noturna; Proteção contra ameaças químicas, radioativas e biológicas (QRB); Sensores térmicos infravermelhos. A blindagem do EE-T1 foi projetada para ser leve e resistente, utilizando chapas compostas de materiais metálicos e compostos, desenvolvidas pela Eletrometal S.A., empresa responsável também pela produção de aços especiais para os canhões da Engesa. Para acelerar o desenvolvimento e reduzir custos, a Engesa buscou parcerias com fabricantes internacionais renomados, como a Dr. Ing. hc F. Porsche AG e a Thyssen-Henschel, ambas alemãs. O objetivo era adquirir tecnologia por meio de transferência, mas divergências comerciais e diferenças nos parâmetros de projeto inviabilizaram essas colaborações. Diante do fracasso nas negociações, a Engesa optou por desenvolver o EE-T1 de forma autônoma, incorporando as tecnologias mais avançadas disponíveis no mercado. O projeto foi estruturado em duas vertentes: Versão para Exportação: Customizada para atender às especificações exigidas pelo mercado internacional, incluindo a concorrência saudita. Versão para o Exército Brasileiro: Configuração simplificada, adaptada às necessidades operacionais nacionais. Para equipar o EE-T1, a Engesa encomendou à britânica Vickers Defence Systems duas torres intercambiáveis com comando elétrico, compatíveis com canhões de 105 mm e 120 mm, este último de origem francesa. Essa abordagem permitiu flexibilidade no armamento, atendendo a diferentes requisitos operacionais

O Engesa EE-T1, projetado para uma tripulação de quatro membros, foi concebido com uma estrutura monobloco composta por chapas blindadas soldadas, utilizando materiais monometálicos, bimetálicos e compostos. A blindagem composta, aplicada no arco frontal com pequenos ângulos de incidência, assegurava baixa silhueta e maximizava a proteção balística. Em 1986, essa configuração permitia resistência razoável contra munições antitanque disponíveis à época. O veículo incluía saias laterais em aço blindado para proteger as lagartas e os sistemas de suspensão, enquanto o motor e a transmissão automática com conversor de torque eram posicionados na traseira. O monobloco foi dividido em dois compartimentos principais — tripulação e power pack — separados por uma parede estrutural “corta-fogo” com isolamento térmico-acústico. O compartimento do power pack contava com três tampas em aço blindado bimetálico, projetadas para facilitar o acesso, complementadas por grades balísticas nas entradas e saídas de ar. A suspensão hidropneumática, fabricada pela Dunlop, atuava sobre as doze rodas de apoio (seis por lado), utilizando lagartas Dhil. O sistema de frenagem, hidráulico a disco com retarder, era assistido por computador, garantindo maior controle e segurança. Para propulsão, foi selecionado o motor MWM TBD 234 V12 a diesel, refrigerado a ar, com 1.020 cv, importado da Alemanha, acoplado à transmissão ZF Friedrichshafen AG LSG 3000, de seis velocidades (quatro à frente e duas à ré). O EE-T1 estava equipado com o sistema de controle de fogo britânico Marconi Centaur, integrado a dois periscópios franceses SFIM VS580 VICAS, um para o atirador (com telêmetro a laser) e outro para o comandante (com visão panorâmica). Adicionalmente, o sistema de visão noturna Philips UA9090, de fabricação holandesa, proporcionava visores para ambos os tripulantes, ampliando a capacidade operacional em condições de baixa luminosidade. Em julho de 1985, um protótipo do EE-T1 (P.1) foi enviado à Arábia Saudita para participar do processo de pré-seleção da concorrência internacional promovida pelo Exército Saudita. O veículo demonstrou plena adaptação ao terreno desértico, obtendo excelentes resultados e sendo classificado para a fase seguinte, onde competiu diretamente com modelos de fabricantes da França, Grã-Bretanha e Estados Unidos. Conforme o cronograma, em julho de 1987, o protótipo definitivo, equipado com um canhão de 120 mm e sistemas eletrônicos de ponta, foi despachado para o Oriente Médio para a seleção final. Durante os testes, o EE-T1 apresentou os seguintes dados de desempenho: Rampa máxima: 65%; Obstáculo vertical máximo: 1,15 m; Capacidade de vau: 1,20 m (sem preparação) a 2,00 m (com preparação); Velocidade máxima: 70 km/h;Autonomia: 550 km.

O Engesa EE-T1 Al Fahd (P.2) destacou-se como um dos carros de combate principais (Main Battle Tank – MBT) mais avançados de sua categoria, rivalizando com os melhores projetos globais, exceto o alemão Leopard, que não participou da concorrência saudita. Sua combinação de qualidade mecânica e sistemas de controle sofisticados conferiu ao veículo um desempenho excepcional, particularmente nos testes de autonomia e precisão de tiro. O sistema de controle de fogo do EE-T1 Al Fahd era notavelmente avançado, incorporando uma "janela de coincidência" que analisava a posição do canhão e a mira do atirador. Esse recurso permitia disparos apenas quando o alinhamento entre o canhão e os periscópios era coincidente, mesmo durante oscilações do veículo, resultando em alta precisão. Nos testes, o EE-T1 foi o único a acertar um alvo a 4 km de distância. Em disparos contra alvos móveis a distâncias entre 1,5 e 2,5 km, o veículo brasileiro obteve oito acertos em doze tentativas, superando o M1A1 Abrams norte-americano (cinco acertos) e os demais concorrentes (um acerto cada). Na fase inicial da concorrência, os carros de combate franceses AMX-40 e britânicos Challenger foram desclassificados, deixando o EE-T1 Al Fahd e o M1A1 Abrams como finalistas. Na etapa final de testes de campo, iniciada em 1987, o EE-T1 Al Fahd (P.2) novamente demonstrou superioridade técnica em relação ao modelo norte-americano, consolidando a confiança da Engesa na vitória do certame. Como resultado de seu desempenho, a Engesa S.A. assinou um pré-contrato com o governo saudita para o fornecimento inicial de 316 carros de combate, em um acordo avaliado em US$ 15 bilhões (valores ajustados para 2020). Esse contrato representava não apenas uma conquista comercial, mas também a validação do projeto brasileiro no cenário internacional de defesa. Apesar da superioridade técnica do EE-T1 Al Fahd, em 1989, o Departamento de Estado e o Departamento de Defesa dos Estados Unidos apresentaram ao Congresso norte-americano um relatório detalhado defendendo a importância estratégica do contrato para os interesses geopolíticos e a indústria de defesa dos EUA. O M1A1 Abrams, já em serviço nas unidades de cavalaria do Exército dos Estados Unidos desde o início da década de 1980, havia sido amplamente testado em operações reais, conferindo-lhe uma vantagem operacional comprovada. Além disso, a versão do M1A1 Abrams ofertada, equipada com o canhão alemão Rheinmetall L/44 de 120 mm, estava em produção seriada desde 1986, permitindo entregas imediatas ao Exército da Arábia Saudita. Esses fatores, aliados à significativa influência política dos Estados Unidos, favoreceram a escolha do modelo norte-americano, impactando diretamente o desfecho da concorrência. Embora o EE-T1 Al Fahd tenha demonstrado excelência técnica e competitividade, a decisão final da Arábia Saudita refletiu a complexidade de fatores políticos e logísticos em concorrências internacionais de defesa. O episódio destacou os desafios enfrentados pela Engesa em competir com potências estabelecidas no mercado global, apesar de sua capacidade de desenvolver um MBT de classe mundial.

Emprego no Exército Brasileiro.

Na década de 1970, a força de carros de combate do Exército Brasileiro era composta principalmente pelos modelos M-41, M-41A1 e M-41A3, complementados por um número reduzido de Bernardini X1 e X1A2, versões modernizadas dos M-3A1 Stuart. Essa composição apresentava limitações significativas em termos de efetividade operacional, especialmente frente às potenciais ameaças na região sul do país. Embora programas paliativos, como a modernização dos M-41 Walker Bulldog e o desenvolvimento do carro de combate médio Bernardini MB-3 Tamoyo, estivessem em andamento, tornou-se evidente a necessidade urgente de um blindado moderno para substituir todos os modelos em serviço na Força Terrestre a curto e médio prazo. Nesse contexto, a Engesa – Engenheiros Especializados S.A. foi consultada em 1982 para desenvolver um novo carro de combate sobre lagartas, com peso aproximado de 35 toneladas. Contudo, a demanda limitada do Exército Brasileiro não era suficiente para justificar os investimentos necessários ao projeto, levando a Engesa a propor o desenvolvimento de um Main Battle Tank (MBT – Carro Principal de Combate) com peso superior a 40 toneladas. Essa decisão gerou divergências com o Exército, que considerava veículos acima de 40 toneladas e com largura superior a 3,5 metros inadequados devido ao maior custo de aquisição e às limitações impostas pela precária infraestrutura rodoviária e ferroviária do Brasil. Apesar das diferenças conceituais, foi estabelecida uma parceria técnica entre a Engesa e o governo federal, com o acompanhamento de engenheiros militares do Centro Tecnológico do Exército (CTEx). O projeto, iniciado em 1982, utilizou o avançado sistema de desenho CAD/CAM. Em 1983, foi concluído um mock-up em escala real, seguido pela construção do primeiro chassi, que realizou seu teste inicial em setembro de 1984. Batizado com o nome “Cachaça”, em referência à bebida tradicional brasileira, o protótipo, designado P.0, foi submetido a rigorosos testes em um campo de provas da Engesa. Para simular sua configuração final, o protótipo recebeu uma torre e um canhão falsos, além de pintura camuflada e marcações do Exército Brasileiro, proporcionando uma representação realista do veículo. De acordo com o planejamento estratégico da Engesa, o projeto do EE-T1 foi estruturado em duas versões distintas: Versão para Exportação: Mais sofisticada, equipada com tecnologias avançadas para atender às exigências do mercado internacional, particularmente na concorrência saudita e a Versão para o Exército Brasileiro: Configuração simplificada, adaptada às necessidades operacionais e logísticas da Força Terrestre, com foco em custo e adequação ao cenário nacional.

O Carro Principal de Combate (Main Battle Tank – MBT) desenvolvido pela Engesa S.A. recebeu a designação EE-T1 P1 e foi batizado como “Osório”, em homenagem ao patrono da arma de Cavalaria do Exército Brasileiro, General Manuel Luís Osório, Marquês do Herval. O veículo foi equipado com o canhão britânico de alma raiada Royal Ordnance L7 de 105 mm, operado pelo sistema de controle de fogo Marconi Centaur. Para observação e pontaria, foram instalados periscópios OiP LRS-5DN (para o comandante) e LRS-5DNLC (para o atirador), ambos dotados de visão noturna. A torre do EE-T1 Osório contava com sensores integrados ao sistema de controle de fogo, garantindo precisão nos disparos. Para autodefesa, o veículo suportava a instalação de uma metralhadora Hughes EX-34 de 7,62 x 51 mm (padrão OTAN) acionada por corrente, além de uma arma coaxial, que poderia ser uma metralhadora Browning M2HB de 12,7 x 99 mm ou uma FN MAG de 7,62 x 51 mm. O grupo motriz do Engesa EE-T1 P1 Osório era idêntico ao da versão de exportação, com potencial para nacionalização futura, considerando que os fabricantes do motor e da transmissão possuíam instalações no Brasil. Entre 16 de dezembro de 1986 e 14 de abril de 1987, o EE-T1 Osório foi submetido a um rigoroso programa de testes de campo, coordenado pelo Exército Brasileiro. Durante esse período, o veículo percorreu 3.296 km, incluindo 750 km em condições adversas no campo de provas de Marambaia, Rio de Janeiro, para avaliar sua mobilidade em terrenos desafiadores. Foram realizados 50 disparos com o canhão de 105 mm, que demonstraram elevado índice de acerto e confiabilidade. Ao final do programa, foram emitidos dois relatórios pelo Exército Brasileiro: o RETEx (Relatório Técnico do Exército) e o RETOp (Relatório Técnico Operacional). Ambos apresentaram avaliações altamente positivas, destacando o desempenho excepcional do EE-T1 Osório em termos de mobilidade, precisão e robustez. O desempenho do EE-T1 Osório superou as expectativas dos militares brasileiros, gerando entusiasmo e otimismo quanto à possibilidade de equipar as unidades blindadas da Força Terrestre com um MBT de fabricação nacional. O projeto foi visto como um marco tecnológico, reforçando a capacidade da indústria de defesa brasileira em desenvolver equipamentos de ponta. Apesar do sucesso técnico, o projeto enfrentou obstáculos internos relacionados à doutrina militar do Exército Brasileiro. A Força Terrestre, cuja missão era essencialmente defensiva e voltada para a proteção do território nacional, não priorizava a adoção de um Carro Principal de Combate. A política externa brasileira, baseada na não intervenção e na neutralidade, também limitava a necessidade de uma arma de caráter predominantemente ofensivo. Essas divergências conceituais representaram barreiras significativas para a incorporação do EE-T1 Osório às forças blindadas nacionais.

A decisão de não adotar o Carro Principal de Combate (Main Battle Tank – MBT) EE-T1 Osório pelo Exército Brasileiro foi influenciada pelo elevado custo de aquisição do veículo. Inicialmente estimado em US$ 1,5 milhão por unidade, o valor projetado em 1987 alcançou US$ 4 milhões, excluindo os custos de manutenção e operação. Esses montantes eram incompatíveis com as restrições orçamentárias do Exército Brasileiro, especialmente em meio à grave crise econômica que afetava o Brasil na década de 1980. A ausência de recursos financeiros suficientes para aquisição contribuiu para a estagnação do projeto. O cancelamento da encomenda da Arábia Saudita, que previa a aquisição de 316 unidades do EE-T1 por US$ 15 bilhões (valores ajustados para 2020), representou um revés significativo para o programa. As estimativas dos custos de desenvolvimento do EE-T1 Osório variam entre US$ 50 milhões e US$ 150 milhões, impactando severamente o fluxo de caixa da Engesa S.A. A falta de apoio político e financeiro do governo brasileiro, combinada com a percepção do mercado de que o Exército Brasileiro não tinha interesse no veículo, afastou potenciais compradores internacionais. A situação financeira da Engesa foi agravada por uma inadimplência de US$ 200 milhões junto ao governo iraquiano, um de seus principais clientes. A empresa depositava esperanças em uma possível assistência financeira do Governo Federal. No entanto, em um contexto de busca por equilíbrio fiscal, esse apoio não se materializou. Esse cenário de dificuldades financeiras culminou em um pedido de concordata preventiva em março de 1990, marcando o início de uma fase de deterioração contínua. Em 1992, a imprensa já reportava o estado pré-falimentar da empresa, caracterizado por endividamento crescente, incapacidade de cumprir encomendas e demissões em massa. Em 1993, foi decretada a falência da Engesa S.A., resultando na dissolução de seu legado técnico e industrial. O vasto conhecimento acumulado pela empresa foi perdido, com grande parte de seus ativos vendida como sucata. A biblioteca técnica foi destruída, reduzida a papel picado e comercializada por peso. Quatro leilões liquidaram os principais prédios da empresa, localizados em São José dos Campos e Barueri, São Paulo. Os funcionários da Engesa enfrentaram destinos variados: muitos abandonaram o setor de defesa, outros migraram para o exterior, e o conhecimento técnico desenvolvido até então foi interrompido. A falência da Engesa não foi apenas resultado da perda da concorrência saudita, mas o estopim de uma crise financeira latente, agravada pela dependência de um mercado global de armamentos altamente competitivo e pela falta de suporte estatal.

Durante o processo de concordata da Engesa S.A., diversos protótipos de veículos militares foram desmantelados, com seus componentes importados — como canhões, sistemas optrônicos, motores e transmissões — devolvidos aos fabricantes estrangeiros como forma de pagamento de dívidas. As carcaças remanescentes foram sucateadas, restando apenas alguns exemplares incompletos em posse de colecionadores, incluindo o EE-18 Sucuri II, o EE-T4 Ogum e outros caminhões e blindados. O protótipo de pré-série EE-T1 Osório P.0 foi vendido como sucata, com seus componentes importados também devolvidos para aliviar os débitos da empresa. Como o governo brasileiro era um dos principais credores da massa falida da Engesa, uma decisão judicial determinou que grande parte dos ativos, peças de reposição e veículos fosse incorporada ao Exército Brasileiro. Entre os equipamentos transferidos estavam dois EE-3 Jararaca, um EE-T4 Ogum (P.1), um EE-11 Urutu e os dois protótipos do EE-T1 Osório: o P.1 (equipado com canhão de 105 mm) e o P.2, também conhecido como EE-T2 Al Fahd (equipado com canhão de 120 mm). Esses dois carros de combate foram colocados sob a custódia do 13º Regimento de Cavalaria Mecanizado (RCMec), em Pirassununga, SP, onde permaneceram armazenados, sem integração às operações da unidade. Em atendimento a exigências judiciais, os protótipos EE-T1 Osório P.1 e P.2 estavam programados para serem leiloados em 20 de novembro de 2002, como parte do processo de pagamento aos credores privados da massa falida. Contudo, a pedido do Exército Brasileiro, o Ministério Público de São Paulo interpôs uma ação cautelar que impediu com sucesso a venda dos veículos a terceiros. Em 2003, os dois protótipos foram oficialmente entregues ao 2º Regimento de Carros de Combate, em Pirassununga, onde foram entronizados, garantindo sua preservação em estado operacional. Essa medida assegurou que os veículos permanecessem como um tributo à capacidade tecnológica brasileira e como referência para o desenvolvimento futuro da arma blindada no Brasil. Em 2013, um dos protótipos do EE-T1 Osório foi transferido para o acervo do Museu Militar Conde de Linhares, no Rio de Janeiro, onde passou a integrar a coleção de itens históricos. O outro foi enviado ao Centro de Instrução de Blindados (CIBld), em Santa Maria, RS, para fins educacionais e de preservação. No início de 2024, foi iniciada uma operação de restauração dos dois protótipos, conduzida pelo Parque Regional de Manutenção/5 (Pq R Mnt/5), em Curitiba, PR. Em abril de 2024, o EE-T1 Osório P.1 recuperou seu status operacional, marcando um esforço significativo para manter o legado do projeto. Embora o EE-T1 Osório não tenha alcançado sucesso comercial, ele permanece um marco na história da indústria de defesa brasileira. O veículo demonstrou a capacidade do Brasil de desenvolver tecnologia militar avançada, posicionando o país como um ator relevante no cenário global de produção de carros de combate. Apesar de sua breve trajetória, o Osório deixou um legado de orgulho e conhecimento técnico, servindo como testemunho do talento e da competência dos engenheiros brasileiros no setor de defesa. A preservação dos protótipos assegura que futuras gerações possam reconhecer e se inspirar nesse feito, enquanto o veículo continua a contribuir para a evolução doutrinária e tecnológica da arma blindada no Brasil.

Durante o processo de concordata da Engesa S.A., diversos protótipos de veículos militares foram desmantelados, com seus componentes importados — como canhões, sistemas optrônicos, motores e transmissões — devolvidos aos fabricantes estrangeiros como forma de pagamento de dívidas. As carcaças remanescentes foram sucateadas, restando apenas alguns exemplares incompletos em posse de colecionadores, incluindo o EE-18 Sucuri II, o EE-T4 Ogum e outros caminhões e blindados. O protótipo de pré-série EE-T1 Osório P.0 foi vendido como sucata, com seus componentes importados também devolvidos para aliviar os débitos da empresa. Como o governo brasileiro era um dos principais credores da massa falida da Engesa, uma decisão judicial determinou que grande parte dos ativos, peças de reposição e veículos fosse incorporada ao Exército Brasileiro. Entre os equipamentos transferidos estavam dois EE-3 Jararaca, um EE-T4 Ogum (P.1), um EE-11 Urutu e os dois protótipos do EE-T1 Osório: o P.1 (equipado com canhão de 105 mm) e o P.2, também conhecido como EE-T2 Al Fahd (equipado com canhão de 120 mm). Esses dois carros de combate foram colocados sob a custódia do 13º Regimento de Cavalaria Mecanizado (RCMec), em Pirassununga, SP, onde permaneceram armazenados, sem integração às operações da unidade. Em atendimento a exigências judiciais, os protótipos EE-T1 Osório P.1 e P.2 estavam programados para serem leiloados em 20 de novembro de 2002, como parte do processo de pagamento aos credores privados da massa falida. Contudo, a pedido do Exército Brasileiro, o Ministério Público de São Paulo interpôs uma ação cautelar que impediu com sucesso a venda dos veículos a terceiros. Em 2003, os dois protótipos foram oficialmente entregues ao 2º Regimento de Carros de Combate, em Pirassununga, onde foram entronizados, garantindo sua preservação em estado operacional. Essa medida assegurou que os veículos permanecessem como um tributo à capacidade tecnológica brasileira e como referência para o desenvolvimento futuro da arma blindada no Brasil. Em 2013, um dos protótipos do EE-T1 Osório foi transferido para o acervo do Museu Militar Conde de Linhares, no Rio de Janeiro, onde passou a integrar a coleção de itens históricos. O outro foi enviado ao Centro de Instrução de Blindados (CIBld), em Santa Maria, RS, para fins educacionais e de preservação. No início de 2024, foi iniciada uma operação de restauração dos dois protótipos, conduzida pelo Parque Regional de Manutenção/5 (Pq R Mnt/5), em Curitiba, PR. Em abril de 2024, o EE-T1 Osório P.1 recuperou seu status operacional, marcando um esforço significativo para manter o legado do projeto. Embora o EE-T1 Osório não tenha alcançado sucesso comercial, ele permanece um marco na história da indústria de defesa brasileira. O veículo demonstrou a capacidade do Brasil de desenvolver tecnologia militar avançada, posicionando o país como um ator relevante no cenário global de produção de carros de combate. Apesar de sua breve trajetória, o Osório deixou um legado de orgulho e conhecimento técnico, servindo como testemunho do talento e da competência dos engenheiros brasileiros no setor de defesa. A preservação dos protótipos assegura que futuras gerações possam reconhecer e se inspirar nesse feito, enquanto o veículo continua a contribuir para a evolução doutrinária e tecnológica da arma blindada no Brasil.

Em Escala:

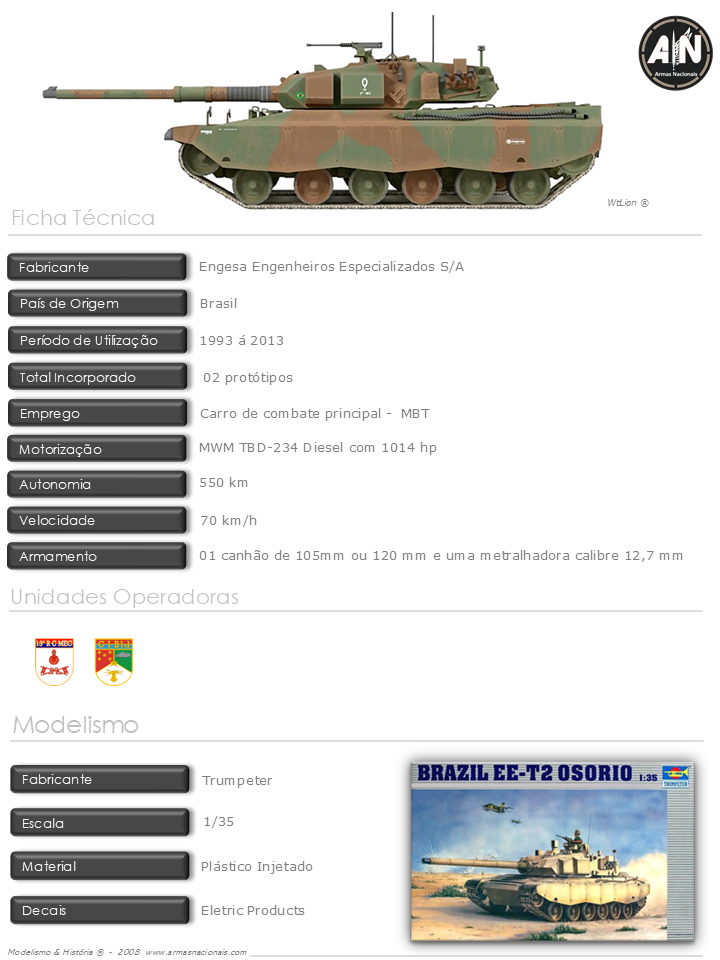

Para representar o protótipo Engesa EE-T2 Osório (P.2), registrado como "EB 346606180", foi utilizado o kit da Trumpeter na escala 1/35. Este modelo, embora detalhado, exigiu uma série de modificações para retratar com precisão as características específicas do protótipo. As alterações foram implementadas para garantir a fidelidade histórica e estética em relação ao veículo original. Os emblemas e marcações do EE-T2 Osório foram reproduzidos utilizando uma combinação de decais originais fornecidos com o kit da Trumpeter e complementos do conjunto "Exército Brasileiro 1983-2002", produzido pela Eletric Products.

O esquema de cores descrito, conforme o padrão Federal Standard (FS), corresponde ao segundo padrão de pintura aplicado ao protótipo Engesa EE-T2 Osório (P.2) após seu retorno dos testes realizados na Arábia Saudita em 1987. Este padrão foi adotado para adequar o veículo às especificações visuais do Exército Brasileiro, refletindo as diretrizes de camuflagem utilizadas na época. O primeiro protótipo, EE-T2 Osório (P.1), foi submetido a dois padrões distintos de camuflagem tática em dois tons ao longo de sua trajetória. O último desses padrões foi alinhado ao esquema de camuflagem predominante nos veículos do Exército Brasileiro, garantindo uniformidade visual com a frota militar nacional.

Bibliografia:

- Blindados no Brasil - Um Longo e Árduo Aprendizado - Volume I , por Expedito Carlos Stephani Bastos

- Blindados no Brasil - Um Longo e Árduo Aprendizado - Volume II, por Expedito Carlos Stephani Bastos

- Engesa – Lexicar - http://www.lexicarbrasil.com.br/engesa/

Apesar disto o final da Segunda Guerra Mundial em 1945, não assistiria o fim da carreira dos M-3 e M-5 Stuart, que após retirados do serviço junto ao Exército dos Estados Unidos (US Army), seriam classificados como "excedente militar" passariam a compor os programas de ajuda militar, com milhares destes carros de combate passando a ser cedidos mais de trinta países com os quais os Estados Unidos buscavam fortalecer suas relações. Nesta nova fase seriam empregados novamente em situações de conflito real, participando ativamente da Guerra Civil Chinesa (1946 - 1949), Guerra da Indochina (1946 - 1954), nas primeiras fases das Guerras Indo-Paquistanesas e por fim durante a Guerra de Independência de Angola (Guerra de Ultramar). Apesar de ultrapassado deste o final da década de 1950, a simplicidade, robustez, baixo custo de manutenção e operação de seu projeto original, levariam ao desenvolvimento de inúmeros programas de revitalização e modernização ao redor do mundo, com destaque principalmente para os projetos implementados junto as Forças de Defesa de Israel (IDF). Com estes programas servindo no futuro de influência, para estudos que seriam realizados no Brasil. Em fins da década de 1960, a frota brasileira de carros de combate leve M-3 e M-3A1 Stuart era composta por mais de quatrocentos veículos, com a grande maioria destes se encontrando fora de serviço. Este cenário era causado principalmente por problemas na obtenção de peças de reposição, mais notadamente componentes dos dispendiosos motores a gasolina Continental AOS-895A3 ou Guiberson T-1020A. Desta maneira, apesar de estarem armazenados como reserva estratégica, seriam logo disponibilizados para a venda como sucata. Neste contexto em 1969, o 1º BCCL (Batalhão de Carros de Combate) baseado na cidade do Rio de Janeiro - RJ, receberia a visita de uma delegação israelense, que tinha como objetivo a aquisição de plataformas militares antigas para a conversão em veículos de serviço blindados sob esteiras. Esta intenção viria a despertar a atenção do Coronel Oscar de Abreu Paiva, comandante da unidade, sob as possibilidades e potencialidades para o emprego dos M-3 e M3-A1 brasileiros como veículos especializados, com esta motivação sendo reforçada pelos militares israelenses, que teceram grandes elogios, quanto aos programas desta natureza implementados anteriormente em sua força terrestre.

Apesar disto o final da Segunda Guerra Mundial em 1945, não assistiria o fim da carreira dos M-3 e M-5 Stuart, que após retirados do serviço junto ao Exército dos Estados Unidos (US Army), seriam classificados como "excedente militar" passariam a compor os programas de ajuda militar, com milhares destes carros de combate passando a ser cedidos mais de trinta países com os quais os Estados Unidos buscavam fortalecer suas relações. Nesta nova fase seriam empregados novamente em situações de conflito real, participando ativamente da Guerra Civil Chinesa (1946 - 1949), Guerra da Indochina (1946 - 1954), nas primeiras fases das Guerras Indo-Paquistanesas e por fim durante a Guerra de Independência de Angola (Guerra de Ultramar). Apesar de ultrapassado deste o final da década de 1950, a simplicidade, robustez, baixo custo de manutenção e operação de seu projeto original, levariam ao desenvolvimento de inúmeros programas de revitalização e modernização ao redor do mundo, com destaque principalmente para os projetos implementados junto as Forças de Defesa de Israel (IDF). Com estes programas servindo no futuro de influência, para estudos que seriam realizados no Brasil. Em fins da década de 1960, a frota brasileira de carros de combate leve M-3 e M-3A1 Stuart era composta por mais de quatrocentos veículos, com a grande maioria destes se encontrando fora de serviço. Este cenário era causado principalmente por problemas na obtenção de peças de reposição, mais notadamente componentes dos dispendiosos motores a gasolina Continental AOS-895A3 ou Guiberson T-1020A. Desta maneira, apesar de estarem armazenados como reserva estratégica, seriam logo disponibilizados para a venda como sucata. Neste contexto em 1969, o 1º BCCL (Batalhão de Carros de Combate) baseado na cidade do Rio de Janeiro - RJ, receberia a visita de uma delegação israelense, que tinha como objetivo a aquisição de plataformas militares antigas para a conversão em veículos de serviço blindados sob esteiras. Esta intenção viria a despertar a atenção do Coronel Oscar de Abreu Paiva, comandante da unidade, sob as possibilidades e potencialidades para o emprego dos M-3 e M3-A1 brasileiros como veículos especializados, com esta motivação sendo reforçada pelos militares israelenses, que teceram grandes elogios, quanto aos programas desta natureza implementados anteriormente em sua força terrestre. Ao ser definido seu grupo propulsor a diesel, as atenções se voltariam ao desing do modelo, neste quesito suas principais deficiências estavam baseadas em suas linhas retas e planos verticais da carcaça que impunham fragilidade a sua blindagem original. Também pesavam negativamente sua elevada pressão sobre o solo em função de suas lagartas estreitas e principalmente seu baixo poder de fogo da munição do canhão de 37mm. Assim realizaram-se estudos envolvendo uma total reformulação da carcaça do veículo, abrangendo muito além da simples substituição do motor, como previsto inicialmente. Os resultados destes trabalhos indicavam a necessidade de uma reformulação total, com um novo desenho da carcaça com aproveitamento das partes traseira e frontal, suportando principalmente a instalação do novo motor a diesel, com modificações especiais de cárter e turbina. Como dito, incluindo a adaptação de um novo sistema de suspensão que permitisse o uso de lagartas mais largas adequadas a equalizar sobre o terreno o peso superior do veículo. Como maior destaque se encontrava o desenvolvimento de uma nova torre que pudesse abrigar um canhão de calibre 90 mm. Estes trabalhos tiveram início em 28 de junho de 1973, com autorização do DPET (Diretoria Pesquisa de Ensino Técnico) e apoio da Diretoria de Motomecanização, que positivamente estava comprometida com o novo projeto. O primeiro protótipo funcional seria completado em dois meses nas instalações da Biselli Viaturas e Equipamentos Ltda, com este processo sendo diretamente supervisionado pela equipe técnica do Parque Regional de Motomecanização da 2º Região Militar (PqRMM/2) em São Paulo. Este veículo seria submetido a um intenso programa de testes de campo na cidade de Peruíbe no litoral de São Paulo, operando em percursos em estradas de terra e asfalto, continuamente dia e noite, parando apenas para substituição de motorista e abastecimento. Inicialmente este protótipo estaria equipado com uma torre produzida pela Engesa S/A, com está sendo substituída posteriormente por uma nova projetada pela Bernardini S/A, que receberia a designação inicial de B-90, em seguida, B-90 A1 (nos de série). Neste conjunto seria adaptado o canhão francês DEFA D-921A 90 F1 90 mm (3,54 pol), que poderia ainda fazer uso de munição HEAT, HESH e APFSDS. Esta torre era construída totalmente em aço especial com uma polegada de espessura, resistente a tiros de metralhadoras calibre .50 a pelo menos 200 metros de distância.

Ao ser definido seu grupo propulsor a diesel, as atenções se voltariam ao desing do modelo, neste quesito suas principais deficiências estavam baseadas em suas linhas retas e planos verticais da carcaça que impunham fragilidade a sua blindagem original. Também pesavam negativamente sua elevada pressão sobre o solo em função de suas lagartas estreitas e principalmente seu baixo poder de fogo da munição do canhão de 37mm. Assim realizaram-se estudos envolvendo uma total reformulação da carcaça do veículo, abrangendo muito além da simples substituição do motor, como previsto inicialmente. Os resultados destes trabalhos indicavam a necessidade de uma reformulação total, com um novo desenho da carcaça com aproveitamento das partes traseira e frontal, suportando principalmente a instalação do novo motor a diesel, com modificações especiais de cárter e turbina. Como dito, incluindo a adaptação de um novo sistema de suspensão que permitisse o uso de lagartas mais largas adequadas a equalizar sobre o terreno o peso superior do veículo. Como maior destaque se encontrava o desenvolvimento de uma nova torre que pudesse abrigar um canhão de calibre 90 mm. Estes trabalhos tiveram início em 28 de junho de 1973, com autorização do DPET (Diretoria Pesquisa de Ensino Técnico) e apoio da Diretoria de Motomecanização, que positivamente estava comprometida com o novo projeto. O primeiro protótipo funcional seria completado em dois meses nas instalações da Biselli Viaturas e Equipamentos Ltda, com este processo sendo diretamente supervisionado pela equipe técnica do Parque Regional de Motomecanização da 2º Região Militar (PqRMM/2) em São Paulo. Este veículo seria submetido a um intenso programa de testes de campo na cidade de Peruíbe no litoral de São Paulo, operando em percursos em estradas de terra e asfalto, continuamente dia e noite, parando apenas para substituição de motorista e abastecimento. Inicialmente este protótipo estaria equipado com uma torre produzida pela Engesa S/A, com está sendo substituída posteriormente por uma nova projetada pela Bernardini S/A, que receberia a designação inicial de B-90, em seguida, B-90 A1 (nos de série). Neste conjunto seria adaptado o canhão francês DEFA D-921A 90 F1 90 mm (3,54 pol), que poderia ainda fazer uso de munição HEAT, HESH e APFSDS. Esta torre era construída totalmente em aço especial com uma polegada de espessura, resistente a tiros de metralhadoras calibre .50 a pelo menos 200 metros de distância.  Nos anos seguintes começariam a ser registradas falhas mais graves, que seriam posteriormente classificados como problemas crônicos, com destaque para quebra da embreagem deficiente (por conter apenas um disco), constante quebra de molas volutas (originarias dos tratores M-4 e semelhantes nacionais) e por trincamento do garfo da polia tensora, com este fato ocorrendo em função do peso elevado da roda tensora que solicitava exageradamente este componente durante o deslocamento do veículo em alta velocidade sobre um terreno difícil. Apesar destes fatores, paralelamente seriam conduzidos estudos visando desenvolvimento de uma família inteira de blindados dedicados a tarefas especializada que seriam construídos sobre a mesma plataforma do CCL-MB-1 Pioneiro X1. Elencando inicialmente neste contexto o XLP-10 - carro lançador de pontes (04 protótipos), XLF-40 - carro lançador de foguetes (01 protótipo), XCS - carro porta-morteiro (01 protótipo). Na sequência seria planejado o desenvolvimento de um carro de engenharia do tipo buldozer e um carro destruidor de minas, porém estes dois não evoluiriam além da análise conceitual. Em julho de 1978, um relatório da 4º Subchefia do Estado-Maior do Exército Brasileiro sugeriria a interrupção da produção do X-1 Pioneiro, direcionando a transformação dos remanescentes carros de combate leves M-3 e M-3A1 Stuart para o novo modelo X-1A que se encontrava em fase de testes de protótipo e suas subsequentes subversões especiais como porta-morteiro, antiaéreo, lança-ponte e lança foguete. Em fevereiro de 1983, oito destes se encontravam fora de operação, com este cenário se agravando, e ao final do mesmo apenas dois dos trinta e quatro CCL-MB-1 Pioneiro X-1 pertencentes a dotação original do 4º Regimento de Cavalaria Blindada (RCB) estariam operacionais. Em junho de 1984, essa questão seria resolvida com o retorno à lubrificação a óleo, com vinte e três destes carros sendo recolados em serviços após a realização de reparos. Inicialmente, estava previsto que a Bernardini S/A produzisse cinquenta e oito novos conjuntos de marchas que solucionariam estas falhas, mas os custos envolvidos se mostrariam tão altos que esta alternativa acabaria abandonada. Além dos braços oscilantes racharem, o casco também começou a rachar no ponto de montagem dos bogies. Isso foi causado devido ao suporte inadequado das suspensões com o aumento do peso dos veículos. Os CCL-MB-1 Pioneiro X-1 passariam em 1988 a serem gradualmente substituídos pelos Bernardini M-41C Caxias, com o último sendo desativado em julho de 1994.

Nos anos seguintes começariam a ser registradas falhas mais graves, que seriam posteriormente classificados como problemas crônicos, com destaque para quebra da embreagem deficiente (por conter apenas um disco), constante quebra de molas volutas (originarias dos tratores M-4 e semelhantes nacionais) e por trincamento do garfo da polia tensora, com este fato ocorrendo em função do peso elevado da roda tensora que solicitava exageradamente este componente durante o deslocamento do veículo em alta velocidade sobre um terreno difícil. Apesar destes fatores, paralelamente seriam conduzidos estudos visando desenvolvimento de uma família inteira de blindados dedicados a tarefas especializada que seriam construídos sobre a mesma plataforma do CCL-MB-1 Pioneiro X1. Elencando inicialmente neste contexto o XLP-10 - carro lançador de pontes (04 protótipos), XLF-40 - carro lançador de foguetes (01 protótipo), XCS - carro porta-morteiro (01 protótipo). Na sequência seria planejado o desenvolvimento de um carro de engenharia do tipo buldozer e um carro destruidor de minas, porém estes dois não evoluiriam além da análise conceitual. Em julho de 1978, um relatório da 4º Subchefia do Estado-Maior do Exército Brasileiro sugeriria a interrupção da produção do X-1 Pioneiro, direcionando a transformação dos remanescentes carros de combate leves M-3 e M-3A1 Stuart para o novo modelo X-1A que se encontrava em fase de testes de protótipo e suas subsequentes subversões especiais como porta-morteiro, antiaéreo, lança-ponte e lança foguete. Em fevereiro de 1983, oito destes se encontravam fora de operação, com este cenário se agravando, e ao final do mesmo apenas dois dos trinta e quatro CCL-MB-1 Pioneiro X-1 pertencentes a dotação original do 4º Regimento de Cavalaria Blindada (RCB) estariam operacionais. Em junho de 1984, essa questão seria resolvida com o retorno à lubrificação a óleo, com vinte e três destes carros sendo recolados em serviços após a realização de reparos. Inicialmente, estava previsto que a Bernardini S/A produzisse cinquenta e oito novos conjuntos de marchas que solucionariam estas falhas, mas os custos envolvidos se mostrariam tão altos que esta alternativa acabaria abandonada. Além dos braços oscilantes racharem, o casco também começou a rachar no ponto de montagem dos bogies. Isso foi causado devido ao suporte inadequado das suspensões com o aumento do peso dos veículos. Os CCL-MB-1 Pioneiro X-1 passariam em 1988 a serem gradualmente substituídos pelos Bernardini M-41C Caxias, com o último sendo desativado em julho de 1994. O Bernardini X-1A2 manteria a torre de seu antecessor, porém seu sistema de giro passaria a ser hidráulico, sendo equipada com o mesmo canhão EC-90 mm (versão nacional do belga Cockerill) que equipava os carros de reconhecimento sob rodas Engesa EE-9 Cascavel. Neste contexto o X-1A2 Carcará passaria a apresentar um maior índice de nacionalização de componentes, o que neste momento muito interessava ao comando do Exército Brasileiro, que buscava atingir um percentual mínimo de independência industrial na obtenção de componentes críticos em relação a fornecedores internacionais. Testes de campo seriam implementados com o modelo recebendo homologação para emprego operacional pelo Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Blindados (CPDB), sendo neste momento contratada junto a Bernardini S/A a produção inicial de vinte e quatro carros divididos em dois lotes. O primeiro contemplando dez carros seriam entregues ao 6º Regimento de Cavalaria Blindada (RCB) em meados do ano de 1981, sendo alocados no segundo batalhão em substituição aos últimos M-4 Sherman em uso no Exército Brasileiro. Em operação real, verificou-se nos carros X1A2 Carcará um vazamento crônico do selo mecânico do conversor de torque, com esta ocorrência aliada também a alto índice de falhas e quebras no sistema de manches de direção. Apesar de serem anomalias passiveis de correção, neste período todos os recursos disponíveis passariam a ser canalizados para o ambicioso projeto de modernização dos carros de combate médios M-41 Walker Buldog. O segundo lote seria disponibilizado em 1984, e curiosamente estes carros não foram colocados em serviço sendo apenas armazenados nesta unidade. O modelo seria retirado no serviço ativo no ano de 1994, sendo também substituído pelos Bernardini M-41C Caxias. O eventual desenvolvimento do X-1 e X-1A2 pode ser um pouco questionável, considerando que o Engesa EE-9 Cascavel representava todos os efeitos, um veículo igual, se não melhor. Mas isso não tira o objetivo real da indústria de defesa brasileira na época, que não era criar um veículo de combate excepcional, e sim ganhar experiência na fabricação e conversão de veículos blindados, que mais tarde seriam realizados em veículos mais complexos. Seu objetivo operacional era o de estender a vida útil e melhorar a eficácia de combate do M-3 Stuart até que o projeto M-41C pudesse ser iniciado.

O Bernardini X-1A2 manteria a torre de seu antecessor, porém seu sistema de giro passaria a ser hidráulico, sendo equipada com o mesmo canhão EC-90 mm (versão nacional do belga Cockerill) que equipava os carros de reconhecimento sob rodas Engesa EE-9 Cascavel. Neste contexto o X-1A2 Carcará passaria a apresentar um maior índice de nacionalização de componentes, o que neste momento muito interessava ao comando do Exército Brasileiro, que buscava atingir um percentual mínimo de independência industrial na obtenção de componentes críticos em relação a fornecedores internacionais. Testes de campo seriam implementados com o modelo recebendo homologação para emprego operacional pelo Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Blindados (CPDB), sendo neste momento contratada junto a Bernardini S/A a produção inicial de vinte e quatro carros divididos em dois lotes. O primeiro contemplando dez carros seriam entregues ao 6º Regimento de Cavalaria Blindada (RCB) em meados do ano de 1981, sendo alocados no segundo batalhão em substituição aos últimos M-4 Sherman em uso no Exército Brasileiro. Em operação real, verificou-se nos carros X1A2 Carcará um vazamento crônico do selo mecânico do conversor de torque, com esta ocorrência aliada também a alto índice de falhas e quebras no sistema de manches de direção. Apesar de serem anomalias passiveis de correção, neste período todos os recursos disponíveis passariam a ser canalizados para o ambicioso projeto de modernização dos carros de combate médios M-41 Walker Buldog. O segundo lote seria disponibilizado em 1984, e curiosamente estes carros não foram colocados em serviço sendo apenas armazenados nesta unidade. O modelo seria retirado no serviço ativo no ano de 1994, sendo também substituído pelos Bernardini M-41C Caxias. O eventual desenvolvimento do X-1 e X-1A2 pode ser um pouco questionável, considerando que o Engesa EE-9 Cascavel representava todos os efeitos, um veículo igual, se não melhor. Mas isso não tira o objetivo real da indústria de defesa brasileira na época, que não era criar um veículo de combate excepcional, e sim ganhar experiência na fabricação e conversão de veículos blindados, que mais tarde seriam realizados em veículos mais complexos. Seu objetivo operacional era o de estender a vida útil e melhorar a eficácia de combate do M-3 Stuart até que o projeto M-41C pudesse ser iniciado.

.png)

O Engesa EE-T1 Al Fahd (P.2) destacou-se como um dos carros de combate principais (Main Battle Tank – MBT) mais avançados de sua categoria, rivalizando com os melhores projetos globais, exceto o alemão Leopard, que não participou da concorrência saudita. Sua combinação de qualidade mecânica e sistemas de controle sofisticados conferiu ao veículo um desempenho excepcional, particularmente nos testes de autonomia e precisão de tiro. O sistema de controle de fogo do EE-T1 Al Fahd era notavelmente avançado, incorporando uma "janela de coincidência" que analisava a posição do canhão e a mira do atirador. Esse recurso permitia disparos apenas quando o alinhamento entre o canhão e os periscópios era coincidente, mesmo durante oscilações do veículo, resultando em alta precisão. Nos testes, o EE-T1 foi o único a acertar um alvo a 4 km de distância. Em disparos contra alvos móveis a distâncias entre 1,5 e 2,5 km, o veículo brasileiro obteve oito acertos em doze tentativas, superando o M1A1 Abrams norte-americano (cinco acertos) e os demais concorrentes (um acerto cada). Na fase inicial da concorrência, os carros de combate franceses AMX-40 e britânicos Challenger foram desclassificados, deixando o EE-T1 Al Fahd e o M1A1 Abrams como finalistas. Na etapa final de testes de campo, iniciada em 1987, o EE-T1 Al Fahd (P.2) novamente demonstrou superioridade técnica em relação ao modelo norte-americano, consolidando a confiança da Engesa na vitória do certame. Como resultado de seu desempenho, a Engesa S.A. assinou um pré-contrato com o governo saudita para o fornecimento inicial de 316 carros de combate, em um acordo avaliado em US$ 15 bilhões (valores ajustados para 2020). Esse contrato representava não apenas uma conquista comercial, mas também a validação do projeto brasileiro no cenário internacional de defesa. Apesar da superioridade técnica do EE-T1 Al Fahd, em 1989, o Departamento de Estado e o Departamento de Defesa dos Estados Unidos apresentaram ao Congresso norte-americano um relatório detalhado defendendo a importância estratégica do contrato para os interesses geopolíticos e a indústria de defesa dos EUA. O M1A1 Abrams, já em serviço nas unidades de cavalaria do Exército dos Estados Unidos desde o início da década de 1980, havia sido amplamente testado em operações reais, conferindo-lhe uma vantagem operacional comprovada. Além disso, a versão do M1A1 Abrams ofertada, equipada com o canhão alemão Rheinmetall L/44 de 120 mm, estava em produção seriada desde 1986, permitindo entregas imediatas ao Exército da Arábia Saudita. Esses fatores, aliados à significativa influência política dos Estados Unidos, favoreceram a escolha do modelo norte-americano, impactando diretamente o desfecho da concorrência. Embora o EE-T1 Al Fahd tenha demonstrado excelência técnica e competitividade, a decisão final da Arábia Saudita refletiu a complexidade de fatores políticos e logísticos em concorrências internacionais de defesa. O episódio destacou os desafios enfrentados pela Engesa em competir com potências estabelecidas no mercado global, apesar de sua capacidade de desenvolver um MBT de classe mundial.

O Engesa EE-T1 Al Fahd (P.2) destacou-se como um dos carros de combate principais (Main Battle Tank – MBT) mais avançados de sua categoria, rivalizando com os melhores projetos globais, exceto o alemão Leopard, que não participou da concorrência saudita. Sua combinação de qualidade mecânica e sistemas de controle sofisticados conferiu ao veículo um desempenho excepcional, particularmente nos testes de autonomia e precisão de tiro. O sistema de controle de fogo do EE-T1 Al Fahd era notavelmente avançado, incorporando uma "janela de coincidência" que analisava a posição do canhão e a mira do atirador. Esse recurso permitia disparos apenas quando o alinhamento entre o canhão e os periscópios era coincidente, mesmo durante oscilações do veículo, resultando em alta precisão. Nos testes, o EE-T1 foi o único a acertar um alvo a 4 km de distância. Em disparos contra alvos móveis a distâncias entre 1,5 e 2,5 km, o veículo brasileiro obteve oito acertos em doze tentativas, superando o M1A1 Abrams norte-americano (cinco acertos) e os demais concorrentes (um acerto cada). Na fase inicial da concorrência, os carros de combate franceses AMX-40 e britânicos Challenger foram desclassificados, deixando o EE-T1 Al Fahd e o M1A1 Abrams como finalistas. Na etapa final de testes de campo, iniciada em 1987, o EE-T1 Al Fahd (P.2) novamente demonstrou superioridade técnica em relação ao modelo norte-americano, consolidando a confiança da Engesa na vitória do certame. Como resultado de seu desempenho, a Engesa S.A. assinou um pré-contrato com o governo saudita para o fornecimento inicial de 316 carros de combate, em um acordo avaliado em US$ 15 bilhões (valores ajustados para 2020). Esse contrato representava não apenas uma conquista comercial, mas também a validação do projeto brasileiro no cenário internacional de defesa. Apesar da superioridade técnica do EE-T1 Al Fahd, em 1989, o Departamento de Estado e o Departamento de Defesa dos Estados Unidos apresentaram ao Congresso norte-americano um relatório detalhado defendendo a importância estratégica do contrato para os interesses geopolíticos e a indústria de defesa dos EUA. O M1A1 Abrams, já em serviço nas unidades de cavalaria do Exército dos Estados Unidos desde o início da década de 1980, havia sido amplamente testado em operações reais, conferindo-lhe uma vantagem operacional comprovada. Além disso, a versão do M1A1 Abrams ofertada, equipada com o canhão alemão Rheinmetall L/44 de 120 mm, estava em produção seriada desde 1986, permitindo entregas imediatas ao Exército da Arábia Saudita. Esses fatores, aliados à significativa influência política dos Estados Unidos, favoreceram a escolha do modelo norte-americano, impactando diretamente o desfecho da concorrência. Embora o EE-T1 Al Fahd tenha demonstrado excelência técnica e competitividade, a decisão final da Arábia Saudita refletiu a complexidade de fatores políticos e logísticos em concorrências internacionais de defesa. O episódio destacou os desafios enfrentados pela Engesa em competir com potências estabelecidas no mercado global, apesar de sua capacidade de desenvolver um MBT de classe mundial. A decisão de não adotar o Carro Principal de Combate (Main Battle Tank – MBT) EE-T1 Osório pelo Exército Brasileiro foi influenciada pelo elevado custo de aquisição do veículo. Inicialmente estimado em US$ 1,5 milhão por unidade, o valor projetado em 1987 alcançou US$ 4 milhões, excluindo os custos de manutenção e operação. Esses montantes eram incompatíveis com as restrições orçamentárias do Exército Brasileiro, especialmente em meio à grave crise econômica que afetava o Brasil na década de 1980. A ausência de recursos financeiros suficientes para aquisição contribuiu para a estagnação do projeto. O cancelamento da encomenda da Arábia Saudita, que previa a aquisição de 316 unidades do EE-T1 por US$ 15 bilhões (valores ajustados para 2020), representou um revés significativo para o programa. As estimativas dos custos de desenvolvimento do EE-T1 Osório variam entre US$ 50 milhões e US$ 150 milhões, impactando severamente o fluxo de caixa da Engesa S.A. A falta de apoio político e financeiro do governo brasileiro, combinada com a percepção do mercado de que o Exército Brasileiro não tinha interesse no veículo, afastou potenciais compradores internacionais. A situação financeira da Engesa foi agravada por uma inadimplência de US$ 200 milhões junto ao governo iraquiano, um de seus principais clientes. A empresa depositava esperanças em uma possível assistência financeira do Governo Federal. No entanto, em um contexto de busca por equilíbrio fiscal, esse apoio não se materializou. Esse cenário de dificuldades financeiras culminou em um pedido de concordata preventiva em março de 1990, marcando o início de uma fase de deterioração contínua. Em 1992, a imprensa já reportava o estado pré-falimentar da empresa, caracterizado por endividamento crescente, incapacidade de cumprir encomendas e demissões em massa. Em 1993, foi decretada a falência da Engesa S.A., resultando na dissolução de seu legado técnico e industrial. O vasto conhecimento acumulado pela empresa foi perdido, com grande parte de seus ativos vendida como sucata. A biblioteca técnica foi destruída, reduzida a papel picado e comercializada por peso. Quatro leilões liquidaram os principais prédios da empresa, localizados em São José dos Campos e Barueri, São Paulo. Os funcionários da Engesa enfrentaram destinos variados: muitos abandonaram o setor de defesa, outros migraram para o exterior, e o conhecimento técnico desenvolvido até então foi interrompido. A falência da Engesa não foi apenas resultado da perda da concorrência saudita, mas o estopim de uma crise financeira latente, agravada pela dependência de um mercado global de armamentos altamente competitivo e pela falta de suporte estatal.

A decisão de não adotar o Carro Principal de Combate (Main Battle Tank – MBT) EE-T1 Osório pelo Exército Brasileiro foi influenciada pelo elevado custo de aquisição do veículo. Inicialmente estimado em US$ 1,5 milhão por unidade, o valor projetado em 1987 alcançou US$ 4 milhões, excluindo os custos de manutenção e operação. Esses montantes eram incompatíveis com as restrições orçamentárias do Exército Brasileiro, especialmente em meio à grave crise econômica que afetava o Brasil na década de 1980. A ausência de recursos financeiros suficientes para aquisição contribuiu para a estagnação do projeto. O cancelamento da encomenda da Arábia Saudita, que previa a aquisição de 316 unidades do EE-T1 por US$ 15 bilhões (valores ajustados para 2020), representou um revés significativo para o programa. As estimativas dos custos de desenvolvimento do EE-T1 Osório variam entre US$ 50 milhões e US$ 150 milhões, impactando severamente o fluxo de caixa da Engesa S.A. A falta de apoio político e financeiro do governo brasileiro, combinada com a percepção do mercado de que o Exército Brasileiro não tinha interesse no veículo, afastou potenciais compradores internacionais. A situação financeira da Engesa foi agravada por uma inadimplência de US$ 200 milhões junto ao governo iraquiano, um de seus principais clientes. A empresa depositava esperanças em uma possível assistência financeira do Governo Federal. No entanto, em um contexto de busca por equilíbrio fiscal, esse apoio não se materializou. Esse cenário de dificuldades financeiras culminou em um pedido de concordata preventiva em março de 1990, marcando o início de uma fase de deterioração contínua. Em 1992, a imprensa já reportava o estado pré-falimentar da empresa, caracterizado por endividamento crescente, incapacidade de cumprir encomendas e demissões em massa. Em 1993, foi decretada a falência da Engesa S.A., resultando na dissolução de seu legado técnico e industrial. O vasto conhecimento acumulado pela empresa foi perdido, com grande parte de seus ativos vendida como sucata. A biblioteca técnica foi destruída, reduzida a papel picado e comercializada por peso. Quatro leilões liquidaram os principais prédios da empresa, localizados em São José dos Campos e Barueri, São Paulo. Os funcionários da Engesa enfrentaram destinos variados: muitos abandonaram o setor de defesa, outros migraram para o exterior, e o conhecimento técnico desenvolvido até então foi interrompido. A falência da Engesa não foi apenas resultado da perda da concorrência saudita, mas o estopim de uma crise financeira latente, agravada pela dependência de um mercado global de armamentos altamente competitivo e pela falta de suporte estatal.

Este projeto seguiria seu desenvolvimento sobre a égide de "Programa FY1938", levaria a construção de três protótipos designados como SC-449, SC-450 e SC-453, dos quais somente o último seria conduzido a produção em série, resultando em vinte e sete embarcações completadas. Porém logo no início de sua operação verificaram-se várias limitações operacionais, tento em vista que esta nova classe pouco diferia dos “Submarine Chasers” (caçador de submarino) da Primeira Guerra Mundial, apresentado como inovação apenas a adoção de motores a diesel e sonares simplificados. Desta maneira com base no projeto original da classe SC-453 seriam aplicadas uma variada gama de melhorias, resultando em uma embarcação com deslocamento de 98 toneladas (padrão) e 130 toneladas (totalmente carregado). A embarcação seria toda construída em madeira ‒ pinho americano ‒ com 100 cavernas, dividido em três compartimentos estanques, separados por anteparas transversais de aço. Seu casco possuía um reforço de tábuas de madeira denominado “ice shelting”, para permitir a navegação em águas parcialmente congeladas. Apresentaria as dimensões de 33.52 metros de comprimento, 32,0 metros de comprimento entre perpendiculares 5.18 metros de boca máximo e 1.52 metros de calado, sendo ligeiramente maior que os navios da classe SC-453. Sua propulsão seria feita por dois motores diesel de dois tempos, oito cilindros em linha, fabricados pela General Motors, modelo 8-268A "Pancake", cada um com potência de 500 HP a 1.270rpm, que movimentavam, por meio de engrenagens redutoras, dois eixos e dois hélices, o que permitia desenvolver a velocidade máxima de 21 nós. A energia elétrica, em corrente contínua, era fornecida por dois grupos motores diesel geradores, com 30 KVA e 20 KVA de potência, respectivamente. Sua tripulação seria composta por três oficiais, dois suboficiais, sete sargentos, quatro cabos, e onze marinheiros. Seu armamento principal seria constituído por um canhão de 3” (76 mm) e 23 calibres, MK XIV de 1918, duas metralhadoras antiaéreas Oerlikon de 20 mm em reparos singelos MK II; duas calhas para lançamento de bombas de profundidade pela popa, cada uma com capacidade para quatro bombas, quatro calhas singelas para lançamento de bombas de profundidade pela borda, à ré, e dois morteiros singelos. As bombas de profundidade eram de 135 kg e o navio transportava cerca de vinte bombas de profundidade.

Este projeto seguiria seu desenvolvimento sobre a égide de "Programa FY1938", levaria a construção de três protótipos designados como SC-449, SC-450 e SC-453, dos quais somente o último seria conduzido a produção em série, resultando em vinte e sete embarcações completadas. Porém logo no início de sua operação verificaram-se várias limitações operacionais, tento em vista que esta nova classe pouco diferia dos “Submarine Chasers” (caçador de submarino) da Primeira Guerra Mundial, apresentado como inovação apenas a adoção de motores a diesel e sonares simplificados. Desta maneira com base no projeto original da classe SC-453 seriam aplicadas uma variada gama de melhorias, resultando em uma embarcação com deslocamento de 98 toneladas (padrão) e 130 toneladas (totalmente carregado). A embarcação seria toda construída em madeira ‒ pinho americano ‒ com 100 cavernas, dividido em três compartimentos estanques, separados por anteparas transversais de aço. Seu casco possuía um reforço de tábuas de madeira denominado “ice shelting”, para permitir a navegação em águas parcialmente congeladas. Apresentaria as dimensões de 33.52 metros de comprimento, 32,0 metros de comprimento entre perpendiculares 5.18 metros de boca máximo e 1.52 metros de calado, sendo ligeiramente maior que os navios da classe SC-453. Sua propulsão seria feita por dois motores diesel de dois tempos, oito cilindros em linha, fabricados pela General Motors, modelo 8-268A "Pancake", cada um com potência de 500 HP a 1.270rpm, que movimentavam, por meio de engrenagens redutoras, dois eixos e dois hélices, o que permitia desenvolver a velocidade máxima de 21 nós. A energia elétrica, em corrente contínua, era fornecida por dois grupos motores diesel geradores, com 30 KVA e 20 KVA de potência, respectivamente. Sua tripulação seria composta por três oficiais, dois suboficiais, sete sargentos, quatro cabos, e onze marinheiros. Seu armamento principal seria constituído por um canhão de 3” (76 mm) e 23 calibres, MK XIV de 1918, duas metralhadoras antiaéreas Oerlikon de 20 mm em reparos singelos MK II; duas calhas para lançamento de bombas de profundidade pela popa, cada uma com capacidade para quatro bombas, quatro calhas singelas para lançamento de bombas de profundidade pela borda, à ré, e dois morteiros singelos. As bombas de profundidade eram de 135 kg e o navio transportava cerca de vinte bombas de profundidade.