A história da Willys-Overland Motor Company, uma das mais emblemáticas fabricantes de automóveis dos Estados Unidos, começou em 1908, quando John North Willys, um visionário empreendedor e vendedor de automóveis de Elmira, Nova York, adquiriu a Overland Automotive Company. Fundada em 1903 por Claude Cox em Indianápolis, Indiana, a Overland enfrentava graves dificuldades financeiras, e a aquisição por Willys marcou o início de uma nova era de inovação e crescimento. Sob sua liderança, a empresa se transformaria em uma força significativa no cenário automotivo mundial, deixando um legado duradouro, especialmente com a criação do icônico jipe. Os primórdios da Overland remontam a 1902, quando a Standard Wheel Company, uma pequena fabricante de automóveis sediada em Terre Haute, Indiana, desenvolveu o projeto de um veículo comercial de dois cilindros. Esse modelo serviu de base para o primeiro automóvel lançado pela Overland em 1903. Com o crescimento dos negócios, a empresa transferiu sua fábrica para Indianápolis em 1905, alterando sua razão social para Overland Company. No mesmo ano, lançou um furgão comercial voltado para entregas urbanas, que rapidamente conquistou a aceitação do mercado devido à sua praticidade e confiabilidade. Apesar do sucesso inicial, a Overland enfrentou uma crise financeira em 1907, resultado de problemas de gestão, o que levou à venda de seu controle acionário a John North Willys. Tradicional comerciante e fabricante de bicicletas, Willys trouxe uma abordagem ousada e inovadora, pavimentando o caminho para a revitalização da empresa. Em 1912, a companhia foi reorganizada como Willys-Overland Motor Company, com sua base transferida para Toledo, Ohio, que se tornaria o coração de suas operações. Nos anos seguintes, a empresa concentrou-se na produção de automóveis acessíveis, posicionando-se como uma concorrente direta de gigantes como a Ford. Modelos como o Overland Model 38 e o Willys-Knight, equipado com um sofisticado motor de válvulas de manga, ganharam destaque pela qualidade e preço competitivo, conquistando a confiança de consumidores em um mercado em rápida expansão. Sob a nova gestão, a Willys-Overland lançou um carro de passeio com motor de quatro cilindros, que obteve sucesso moderado, seguido por dois modelos de luxo com motores de seis cilindros. Contudo, o verdadeiro marco veio em 1914 com o lançamento do Model 79, um automóvel com custo inferior a US$ 1.000,00. Esse modelo tornou-se um fenômeno de vendas, com 80.000 unidades comercializadas no primeiro ano, consolidando a Willys-Overland como uma das maiores fabricantes de automóveis dos Estados Unidos na década de 1910, rivalizando com a Ford e a General Motors. Durante a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), a Willys-Overland desempenhou um papel vital no esforço de guerra, produzindo veículos e componentes para o Exército dos Estados Unidos. Embora ainda não tivesse criado um veículo militar tão icônico quanto o jipe, que marcaria sua história na década seguinte, a experiência na fabricação de automóveis leves e duráveis lançou as bases para suas futuras contribuições no cenário militar. Nesse período, a empresa também expandiu sua presença global, exportando veículos para mercados na Europa e na América Latina, incluindo o Brasil, onde a marca começou a construir uma reputação de confiabilidade e versatilidade.

A Grande Depressão, desencadeada em 1929, impôs severos desafios à Willys-Overland Motor Company, uma das principais fabricantes de automóveis dos Estados Unidos. Com a drástica queda nas vendas de veículos, a empresa enfrentou dificuldades financeiras que culminaram em sua falência em 1933. Contudo, sob a liderança visionária de Ward Canaday, um executivo experiente, a Willys-Overland foi reorganizada e revitalizada, demonstrando resiliência em meio à adversidade. A estratégia adotada focou na produção de veículos econômicos, com destaque para o Willys Model 77, um automóvel acessível com preço médio de apenas US$ 445,00. Esse modelo conquistou consumidores que buscavam opções práticas e econômicas durante a crise, garantindo a sobrevivência da empresa até o início da Segunda Guerra Mundial, quando a Willys-Overland escreveria um capítulo indelével na história militar. O momento mais emblemático da trajetória da Willys-Overland ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial, com a criação do jipe, um veículo utilitário leve com tração 4x4 que se tornaria um ícone global. Em 1940, o Exército dos Estados Unidos lançou um edital exigindo um veículo leve, robusto e versátil, capaz de operar em terrenos adversos. A Willys-Overland, em colaboração com a American Bantam Car Company e a Ford Motor Company, respondeu ao desafio com determinação. A Bantam desenvolveu o protótipo inicial, conhecido como Bantam Reconnaissance Car (BRC), mas sua capacidade de produção era limitada. A Willys-Overland, por sua vez, aprimorou o conceito com o Willys MA e, posteriormente, o Willys MB, equipado com o confiável motor de quatro cilindros “Go-Devil” de 60 cavalos, célebre por sua potência e durabilidade. A Ford, sob licença, produziu uma versão semelhante, o Ford GPW. Entre 1941 e 1945, a Willys-Overland fabricou aproximadamente 360.000 jipes MB, enquanto a Ford contribuiu com cerca de 280.000 unidades GPW. Esses veículos foram essenciais para os Aliados, operando em todos os teatros da guerra, desde as areias do norte da África até os campos da Europa e as selvas do Pacífico. Sua versatilidade e resistência transformaram o jipe em um símbolo de mobilidade e determinação, apoiando as tropas em missões de reconhecimento, transporte e apoio logístico. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Willys-Overland soube capitalizar a fama do jipe, lançando em 1945 o Willys CJ-2A (Civilian Jeep), o primeiro modelo civil baseado no MB. Adaptado para uso agrícola, industrial e recreativo, o CJ-2A manteve a tração 4x4 e a robustez que consagraram o jipe militar, conquistando rapidamente o mercado. O sucesso desse modelo abriu caminho para uma linha de veículos civis, incluindo os CJ-3, CJ-4 e CJ-5, que alcançaram popularidade global, consolidando a marca Jeep como sinônimo de aventura e resistência. A presença da Willys-Overland no mercado latino-americano, particularmente no Brasil, teve início na década de 1920, por meio de representações comerciais estabelecidas por importadores independentes nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. O término da Segunda Guerra Mundial, em 1945, trouxe desafios significativos para a empresa, com o cancelamento de inúmeros contratos militares com o governo dos Estados Unidos. Essa decisão impactou diretamente o faturamento da Willys-Overland, que dependia fortemente do mercado militar.

Diante dos desafios econômicos impostos pelo cancelamento de contratos militares após a Segunda Guerra Mundial, a Willys-Overland Motor Company voltou seu olhar para mercados internacionais emergentes, buscando novas oportunidades para manter sua relevância e sustentabilidade financeira. O Brasil, com seu mercado consumidor em ascensão e políticas governamentais de incentivo à industrialização, destacou-se como um dos principais destinos estratégicos da empresa. Esse foco culminou na criação da Willys-Overland do Brasil na década de 1950, um marco que consolidou a presença da marca no país e contribuiu para o fortalecimento da nascente indústria automotiva brasileira. Para estruturar sua operação no Brasil, a diretoria da Willys-Overland elaborou uma estratégia dedicada, nomeando representantes comerciais de peso, como a Jeepsa Ltda e a Agromotor Ltda, ambas em São Paulo, e a Gastal Ltda, no Rio de Janeiro. Essas parcerias fortaleceram a rede de distribuição e estabeleceram uma base sólida para a expansão da marca, atendendo à crescente demanda por veículos robustos e versáteis no mercado brasileiro. Paralelamente, nos Estados Unidos, a Willys-Overland lançou em 1946 um veículo inovador: a Willys Station Wagon, uma perua desenvolvida a partir da plataforma do jipe militar CJ-2A. Esse modelo preservava o conjunto mecânico do CJ-2A, incluindo o confiável motor a gasolina Go-Devil de 4 cilindros, 2,2 litros e 64 cavalos de potência, transmissão de três marchas e a incomparável tração integral 4x4. A Station Wagon, no entanto, oferecia uma carroceria significativamente mais ampla e confortável, com teto rígido, espaço interno para até seis ocupantes e isolamento termoacústico superior. Seu design marcante e funcional, aliado a uma personalidade única, diferenciava-se de qualquer outro veículo disponível no mercado, conquistando rapidamente a preferência de consumidores que buscavam praticidade e robustez. Em 1950, a Willys-Overland aprimorou a Station Wagon ao substituir o motor Go-Devil pelo novo Hurricane, que mantinha a mesma potência e deslocamento, mas incorporava válvulas de admissão no cabeçote, resultando em melhor desempenho e eficiência. Essa inovação reforçou a reputação da empresa como referência em engenharia automotiva. No Brasil, o crescimento do mercado consumidor incentivou a Willys-Overland a planejar a produção local, um passo ousado que se concretizou em 1952 com a fundação da Willys-Overland do Brasil S/A. A primeira planta industrial foi estabelecida em São Bernardo do Campo, São Paulo, marcando o início de uma nova era para a indústria automotiva nacional. Inicialmente, a produção seguiu o sistema CKD (Completely Knocked Down), no qual os componentes eram importados e montados localmente. O primeiro modelo produzido, o “Jeep Universal” (baseado no CJ-2A), teve sua montagem iniciada em maio de 1954. Esse processo foi essencial para capacitar a empresa na estruturação de processos produtivos, na seleção de fornecedores locais e no aumento gradual do índice de nacionalização de componentes.

Diante dos desafios econômicos impostos pelo cancelamento de contratos militares após a Segunda Guerra Mundial, a Willys-Overland Motor Company voltou seu olhar para mercados internacionais emergentes, buscando novas oportunidades para manter sua relevância e sustentabilidade financeira. O Brasil, com seu mercado consumidor em ascensão e políticas governamentais de incentivo à industrialização, destacou-se como um dos principais destinos estratégicos da empresa. Esse foco culminou na criação da Willys-Overland do Brasil na década de 1950, um marco que consolidou a presença da marca no país e contribuiu para o fortalecimento da nascente indústria automotiva brasileira. Para estruturar sua operação no Brasil, a diretoria da Willys-Overland elaborou uma estratégia dedicada, nomeando representantes comerciais de peso, como a Jeepsa Ltda e a Agromotor Ltda, ambas em São Paulo, e a Gastal Ltda, no Rio de Janeiro. Essas parcerias fortaleceram a rede de distribuição e estabeleceram uma base sólida para a expansão da marca, atendendo à crescente demanda por veículos robustos e versáteis no mercado brasileiro. Paralelamente, nos Estados Unidos, a Willys-Overland lançou em 1946 um veículo inovador: a Willys Station Wagon, uma perua desenvolvida a partir da plataforma do jipe militar CJ-2A. Esse modelo preservava o conjunto mecânico do CJ-2A, incluindo o confiável motor a gasolina Go-Devil de 4 cilindros, 2,2 litros e 64 cavalos de potência, transmissão de três marchas e a incomparável tração integral 4x4. A Station Wagon, no entanto, oferecia uma carroceria significativamente mais ampla e confortável, com teto rígido, espaço interno para até seis ocupantes e isolamento termoacústico superior. Seu design marcante e funcional, aliado a uma personalidade única, diferenciava-se de qualquer outro veículo disponível no mercado, conquistando rapidamente a preferência de consumidores que buscavam praticidade e robustez. Em 1950, a Willys-Overland aprimorou a Station Wagon ao substituir o motor Go-Devil pelo novo Hurricane, que mantinha a mesma potência e deslocamento, mas incorporava válvulas de admissão no cabeçote, resultando em melhor desempenho e eficiência. Essa inovação reforçou a reputação da empresa como referência em engenharia automotiva. No Brasil, o crescimento do mercado consumidor incentivou a Willys-Overland a planejar a produção local, um passo ousado que se concretizou em 1952 com a fundação da Willys-Overland do Brasil S/A. A primeira planta industrial foi estabelecida em São Bernardo do Campo, São Paulo, marcando o início de uma nova era para a indústria automotiva nacional. Inicialmente, a produção seguiu o sistema CKD (Completely Knocked Down), no qual os componentes eram importados e montados localmente. O primeiro modelo produzido, o “Jeep Universal” (baseado no CJ-2A), teve sua montagem iniciada em maio de 1954. Esse processo foi essencial para capacitar a empresa na estruturação de processos produtivos, na seleção de fornecedores locais e no aumento gradual do índice de nacionalização de componentes.Em 1955, o “Plano de Manufatura” do governo federal brasileiro proporcionou incentivos fundamentais que impulsionaram a indústria automotiva nacional, permitindo à Willys-Overland do Brasil alcançar um marco significativo: a produção local do motor a gasolina Willys BF-161. A fabricação desse propulsor teve início em 1958, na recém-inaugurada unidade industrial da empresa em Taubaté, São Paulo, utilizando peças fundidas localmente. Esse avanço representou um passo decisivo rumo à autossuficiência da indústria automotiva brasileira, consolidando a presença da Willys no país e fortalecendo sua capacidade de atender às demandas do mercado interno. Em 1957, a Willys-Overland do Brasil lançou a Willys Station Wagon, comercialmente conhecida como Willys Rural, que se tornou o segundo veículo produzido localmente pela empresa. Com sua robustez, capacidade off-road e design funcional, a Rural rapidamente conquistou o segmento de utilitários no Brasil, atendendo às necessidades de agricultores, trabalhadores rurais e famílias urbanas. Durante seus primeiros anos, a Willys Rural dominou o mercado, estabelecendo-se como um ícone da primeira onda de nacionalização da indústria automotiva brasileira, simbolizando a versatilidade e a resiliência de uma nação em pleno desenvolvimento. Essa liderança, no entanto, foi desafiada na segunda metade da década de 1960 com o lançamento do Chevrolet Veraneio, introduzido pela General Motors do Brasil em 1966. O Veraneio, com seu design moderno e amplo espaço interno, atraiu muitos dos consumidores tradicionais da Willys Rural, ameaçando sua posição no mercado. Para enfrentar a concorrência, a Willys-Overland do Brasil implementou um ambicioso programa de modernização e reestilização da Rural. As mudanças incluíram uma nova frente com para-lamas envolventes, um capô mais baixo e uma grade de radiador trapezoidal dividida, conferindo ao veículo um visual mais leve e contemporâneo. A adoção de um para-brisa de peça única, substituindo o antigo formato duplo em “V”, reforçou ainda mais a estética renovada. No aspecto mecânico, a nova Rural manteve os componentes confiáveis da família Jeep, incluindo o motor BF-161 de 2.638 cm³ e 91 cavalos de potência, um propulsor de seis cilindros em linha com válvulas de admissão no cabeçote e escape no bloco (arranjo em “F”). Acoplado a uma transmissão manual de três velocidades e uma caixa de transferência reduzida, o veículo oferecia tração 4x4 em tempo parcial, ideal para operações em terrenos desafiadores. Em 1959, buscando ampliar seu portfólio e reduzir custos, a Willys lançou uma versão com tração simples 4x2, voltada para consumidores que não necessitavam da capacidade off-road. Nesse período, a Willys-Overland do Brasil consolidou-se como uma das principais montadoras do país, destacando-se pela adoção de tecnologias de vanguarda, como o sistema de alimentação elétrica de 12 volts, uma inovação significativa no mercado automotivo da época.

Apesar dos esforços da Willys-Overland do Brasil para manter sua liderança no segmento de utilitários, a empresa enfrentou desafios crescentes na década de 1960, com o Chevrolet Veraneio, lançado pela General Motors do Brasil em 1966, conquistando uma parcela significativa de seus consumidores tradicionais. Beneficiando-se de um design moderno e uma estratégia comercial agressiva, o Veraneio representou uma forte ameaça à Willys Rural. Em 1967, a aquisição do controle acionário da Willys-Overland do Brasil pela Ford do Brasil marcou o início de uma nova fase, trazendo renovação e esperança para a marca. Sob a gestão da Ford, foram implementadas melhorias substanciais no portfólio de produtos, com avanços nos processos de produção, padronização de ferramental e redução de custos. Essas mudanças, orientadas pelos rigorosos processos de aprovação de projetos (sign-off) da Ford, elevaram a qualidade e a competitividade dos veículos, permitindo que a Willys Rural continuasse a desempenhar um papel relevante no mercado automotivo brasileiro, mesmo em um cenário de concorrência acirrada. Atenta às demandas de um mercado consumidor que buscava maior desempenho, a Ford do Brasil lançou, em 1968, duas novas versões da Willys Rural, equipadas com motores a gasolina mais potentes: o M-2600, com 112 cavalos, e o M-3000, com 134 cavalos. Essas opções posicionaram a Rural como uma concorrente direta das versões topo de linha do Chevrolet Veraneio, oferecendo aos consumidores um equilíbrio entre potência, robustez e versatilidade. O sucesso dessas versões reforçou a fidelidade de uma legião de clientes, que viam na Rural um símbolo de confiabilidade e adaptabilidade às mais diversas necessidades, desde o trabalho rural até o uso urbano. No entanto, o cenário econômico global foi profundamente abalado pela crise do petróleo de 1973, que provocou um aumento drástico nos preços dos combustíveis. Esse evento transformou o comportamento dos consumidores, que passaram a priorizar a economia de combustível como fator determinante na compra de veículos novos. Essa mudança impactou diretamente os modelos de alto desempenho, incluindo a Willys Rural, cuja motorização potente, embora admirada, tornou-se menos atrativa em um contexto de maior preocupação com os custos operacionais. Apesar de contar com uma base sólida de clientes fiéis e preços competitivos, a Rural começou a exibir sinais claros de declínio em suas vendas, refletindo a exaustão natural de um modelo que, embora icônico, enfrentava dificuldades para se adaptar às novas demandas do mercado. Diante desse cenário, a diretoria da Ford do Brasil tomou a difícil decisão, em meados de 1976, de encerrar a produção da Willys Rural. Em janeiro de 1977, o último exemplar deixou as linhas de montagem da fábrica de São Bernardo do Campo, São Paulo, encerrando uma trajetória de duas décadas que marcou a história da indústria automotiva brasileira. Ao longo desse período, mais de 182 mil unidades da Rural foram comercializadas, um testemunho de sua popularidade e relevância cultural. A Willys Rural não apenas atendeu às necessidades práticas de gerações de brasileiros, mas também se tornou um símbolo de resiliência e versatilidade, deixando um legado que continua a inspirar entusiastas e colecionadores. O fim da produção da Willys Rural marcou o encerramento de uma era, mas também refletiu a capacidade da Ford do Brasil de se adaptar às mudanças do mercado. A transição para novos modelos e tecnologias abriu caminho para o futuro da indústria automotiva no país, enquanto a memória da Rural permanece viva como um ícone do progresso industrial e da identidade brasileira.

Apesar dos esforços da Willys-Overland do Brasil para manter sua liderança no segmento de utilitários, a empresa enfrentou desafios crescentes na década de 1960, com o Chevrolet Veraneio, lançado pela General Motors do Brasil em 1966, conquistando uma parcela significativa de seus consumidores tradicionais. Beneficiando-se de um design moderno e uma estratégia comercial agressiva, o Veraneio representou uma forte ameaça à Willys Rural. Em 1967, a aquisição do controle acionário da Willys-Overland do Brasil pela Ford do Brasil marcou o início de uma nova fase, trazendo renovação e esperança para a marca. Sob a gestão da Ford, foram implementadas melhorias substanciais no portfólio de produtos, com avanços nos processos de produção, padronização de ferramental e redução de custos. Essas mudanças, orientadas pelos rigorosos processos de aprovação de projetos (sign-off) da Ford, elevaram a qualidade e a competitividade dos veículos, permitindo que a Willys Rural continuasse a desempenhar um papel relevante no mercado automotivo brasileiro, mesmo em um cenário de concorrência acirrada. Atenta às demandas de um mercado consumidor que buscava maior desempenho, a Ford do Brasil lançou, em 1968, duas novas versões da Willys Rural, equipadas com motores a gasolina mais potentes: o M-2600, com 112 cavalos, e o M-3000, com 134 cavalos. Essas opções posicionaram a Rural como uma concorrente direta das versões topo de linha do Chevrolet Veraneio, oferecendo aos consumidores um equilíbrio entre potência, robustez e versatilidade. O sucesso dessas versões reforçou a fidelidade de uma legião de clientes, que viam na Rural um símbolo de confiabilidade e adaptabilidade às mais diversas necessidades, desde o trabalho rural até o uso urbano. No entanto, o cenário econômico global foi profundamente abalado pela crise do petróleo de 1973, que provocou um aumento drástico nos preços dos combustíveis. Esse evento transformou o comportamento dos consumidores, que passaram a priorizar a economia de combustível como fator determinante na compra de veículos novos. Essa mudança impactou diretamente os modelos de alto desempenho, incluindo a Willys Rural, cuja motorização potente, embora admirada, tornou-se menos atrativa em um contexto de maior preocupação com os custos operacionais. Apesar de contar com uma base sólida de clientes fiéis e preços competitivos, a Rural começou a exibir sinais claros de declínio em suas vendas, refletindo a exaustão natural de um modelo que, embora icônico, enfrentava dificuldades para se adaptar às novas demandas do mercado. Diante desse cenário, a diretoria da Ford do Brasil tomou a difícil decisão, em meados de 1976, de encerrar a produção da Willys Rural. Em janeiro de 1977, o último exemplar deixou as linhas de montagem da fábrica de São Bernardo do Campo, São Paulo, encerrando uma trajetória de duas décadas que marcou a história da indústria automotiva brasileira. Ao longo desse período, mais de 182 mil unidades da Rural foram comercializadas, um testemunho de sua popularidade e relevância cultural. A Willys Rural não apenas atendeu às necessidades práticas de gerações de brasileiros, mas também se tornou um símbolo de resiliência e versatilidade, deixando um legado que continua a inspirar entusiastas e colecionadores. O fim da produção da Willys Rural marcou o encerramento de uma era, mas também refletiu a capacidade da Ford do Brasil de se adaptar às mudanças do mercado. A transição para novos modelos e tecnologias abriu caminho para o futuro da indústria automotiva no país, enquanto a memória da Rural permanece viva como um ícone do progresso industrial e da identidade brasileira.

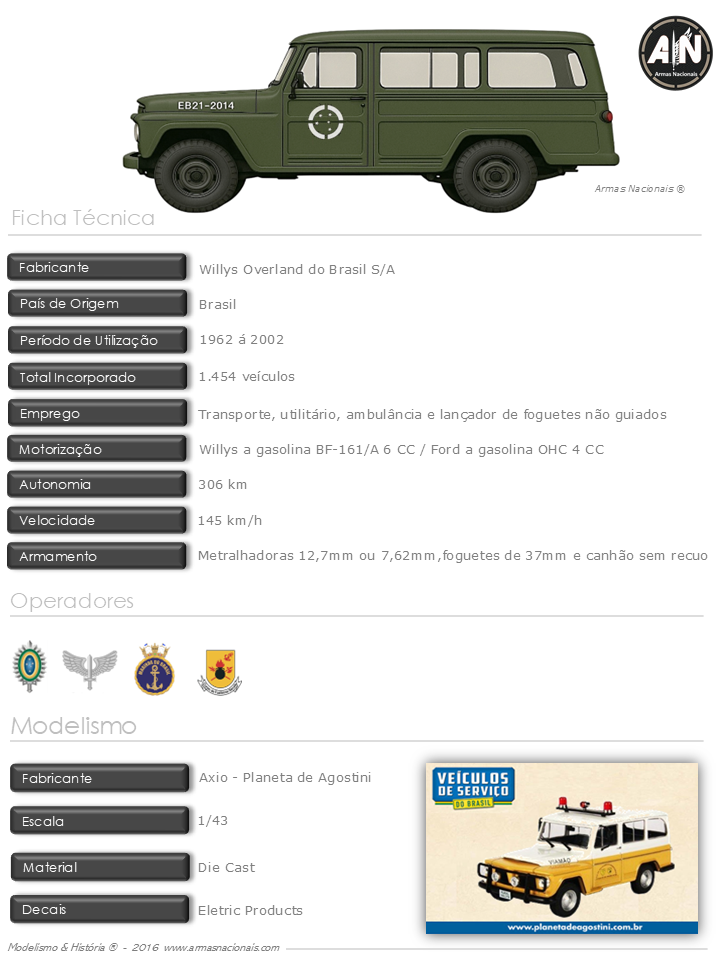

Emprego nas Forças Armadas Brasileiras.

No final da década de 1950, o Exército Brasileiro contava com uma robusta frota de mais de 1.500 utilitários militares com tração 4x4, composta majoritariamente por modelos da família Dodge, como os WC-51, WC-53, WC-54, WC-56 e WC-57. Esses veículos desempenhavam um papel essencial em uma ampla gama de missões, incluindo transporte de tropas, evacuação médica como ambulâncias, funções de comando e tração de peças de artilharia leve. Recebidos entre 1942 e 1945, por meio do programa de assistência militar norte-americano Lend-Lease Act (Lei de Empréstimos e Arrendamentos), esses utilitários foram fundamentais para a modernização da Força Terrestre durante e após a Segunda Guerra Mundial, reforçando a mobilidade e a capacidade operacional do Exército. Apesar de sua construção robusta e manutenção relativamente simples, o envelhecimento natural da frota começou a se manifestar de forma significativa a partir de meados da década de 1950. A disponibilidade operacional dos utilitários Dodge entrou em declínio, gerando crescente preocupação no comando do Exército Brasileiro. A principal causa desse problema era a dificuldade em obter peças de reposição no mercado internacional, uma vez que a Dodge Motor Company havia descontinuado a produção desses modelos em 1946. Ano após ano, esse cenário se agravava, comprometendo a mobilidade e a eficiência das unidades militares e desafiando a prontidão da Força Terrestre. A situação não era exclusiva do Exército. A Força Aérea Brasileira e a Marinha do Brasil enfrentavam dificuldades semelhantes com suas frotas de utilitários Dodge, o que levou as Forças Armadas a buscar, de forma conjunta, soluções para essa crise logística. Com a eficácia operacional em risco, o comando militar iniciou estudos minuciosos para identificar alternativas de curto prazo que atendessem às demandas críticas de mobilidade, enquanto se mantinham dentro das limitações orçamentárias impostas. A primeira solução considerada foi a aquisição de viaturas novas da família sucessora, composta pelos modelos Dodge M-37, M-43 e M-615, projetados para substituir os antigos WC. No entanto, a substituição de cerca de 1.300 viaturas, incluindo os modelos WC-51, WC-52, WC-53, WC-54, WC-56 e WC-57, revelou-se financeiramente inviável. O custo dessa renovação excedia a dotação orçamentária do Ministério do Exército, e as restrições financeiras também limitavam as possibilidades da Força Aérea e da Marinha, que compartilhavam o mesmo desafio. Nesse contexto, duas estratégias foram avaliadas com atenção: a repotenciação de parte da frota existente e a incorporação de veículos militarizados produzidos pela nascente indústria automotiva brasileira. A repotenciação foi liderada pela equipe técnica do Parque Regional de Motomecanização da 2ª Região Militar (PqRMM/2), em São Paulo, que investigou a substituição dos motores a gasolina Dodge T-214 por motores a diesel de fabricação nacional. Apesar do potencial dessa iniciativa, que prometia maior economia e durabilidade, o projeto não avançou além da fase de protótipo, devido a limitações técnicas e logísticas que inviabilizaram sua implementação em larga escala.

A retífica dos motores a gasolina dos utilitários Dodge WC-51, WC-52, WC-56 e WC-57, realizada na década de 1950, representou uma solução temporária para os desafios enfrentados pelo Exército Brasileiro. Esse esforço, que envolveu a recuperação de uma parcela significativa da frota, prolongou a vida útil desses veículos, garantindo a continuidade de operações essenciais em um momento de restrições logísticas e financeiras. A dedicação das equipes técnicas do Parque Regional de Motomecanização da 2ª Região Militar (PqRMM/2), em São Paulo, e o empenho em buscar alternativas refletem o compromisso inabalável do Exército Brasileiro em manter sua prontidão operacional, mesmo diante de adversidades. Contudo, essa iniciativa era apenas uma medida paliativa, que permitiu aos utilitários Dodge continuarem a servir com honra, prolongando seu legado de dedicação às Forças Armadas Brasileiras. Reconhecendo a necessidade de uma solução definitiva que se adequasse às limitações orçamentárias, o comando militar voltou seus olhares para a nascente indústria automotiva nacional. Nesse contexto, a Willys-Overland do Brasil (WOB) destacava-se como a principal montadora do país, consolidada por sua qualidade e confiabilidade. A empresa já gozava de grande prestígio junto ao Exército Brasileiro, fornecendo centenas de jipes militarizados de 1/4 tonelada, como os modelos CJ-2A, CJ-3 e CJ-5, que haviam substituído os antigos jipes recebidos na década de 1940 por meio do programa Lend-Lease Act. O lançamento da Willys Rural reestilizada, seguido pela introdução da picape Willys, despertou o interesse dos militares, que enxergaram nesses veículos uma alternativa viável e econômica para complementar e substituir a envelhecida frota de utilitários norte-americanos. O Exército Brasileiro buscava uma plataforma versátil, capaz de atender a diversas funções, incluindo transporte de carga e pessoal, operação como ambulância, suporte para morteiro e reboque de artilharia anticarro. Tanto a Willys Rural, na versão perua, quanto a picape, apresentavam características que se alinhavam perfeitamente a essas especificações, combinando robustez, capacidade off-road e acessibilidade financeira. Diante dessa oportunidade, a Willys-Overland do Brasil iniciou estudos preliminares para a militarização desses veículos, adaptando cada subvariante às exigências operacionais específicas do Exército. Em meados de 1961, os primeiros protótipos foram concluídos, dando início a uma série de testes de campo conduzidos em parceria entre a equipe técnica da Willys e o Exército Brasileiro. Esses ensaios rigorosos avaliaram o desempenho dos veículos em diferentes terrenos e condições, identificando ajustes necessários para a militarização final. Com a implementação de pequenas melhorias, o projeto alcançou sua forma definitiva, culminando na assinatura do primeiro contrato de produção no início de 1962. As entregas começaram no final do mesmo ano, marcando a integração oficial do novo modelo ao serviço ativo, sob a designação de Camioneta Militar Jeep Willys 3/4 toneladas com tração 4x4.

A confiança depositada pelo Exército Brasileiro nesses veículos, que já haviam substituído os antigos jipes Dodge e Willys MB da Segunda Guerra Mundial, abriu caminho para a militarização da Rural Perua e da picape Willys, adaptadas para atender às necessidades operacionais das Forças Armadas. Paralelamente, Portugal enfrentava o início da Guerra Colonial Portuguesa (1961-1974), também conhecida como Guerra do Ultramar, um conflito prolongado contra movimentos nacionalistas em suas colônias africanas, incluindo Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, além de Timor-Leste, na Ásia. As forças portuguesas, particularmente as unidades de paraquedistas, necessitavam de veículos leves, resistentes e com capacidade off-road para operar em terrenos adversos, como savanas, selvas e áreas montanhosas. As camionetas foram empregadas em Angola e Moçambique, onde as forças portuguesas enfrentavam movimentos como o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), a Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA) e a Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO). A tração 4x4, a capacidade de carga de 3/4 toneladas e a robustez do veículo eram ideais para operações em terrenos difíceis, transportando tropas, suprimentos e equipamentos leves. Em Guiné-Bissau, o terreno pantanoso e densamente florestado pode ter restringido o uso das camionetas em comparação com veículos mais leves, como jipes tradicionais. Este modelo apresentou-se como uma solução prática e econômica, comparável aos utilitários Dodge que equipavam unidades da OTAN, conforme destacado pelo chefe do Estado-Maior português, General Luís Maria da Câmara Pina, em novembro de 1961: "Os jeepões militares brasileiros, que têm grande interesse sob o ponto de vista militar e econômico, são comparáveis aos Dodges que equipavam as unidades SHAPE". Essa exportação representou o primeiro veículo militar brasileiro a ser comercializado no exterior, um feito que destacou a qualidade da indústria nacional e reforçou o orgulho das Forças Armadas Brasileiras. Como previsto inicialmente, ao longo de sua carreira no Exército Brasileiro a “Camioneta Militar Jeep Willys 3/4 ton 4x4” seria customizada para o atendimento a uma variada gama de missões, recebendo a designação de Viatura de Transporte Especializado (VTE), com uma grande parte da frota sendo equipadas com suporte para o emprego de metralhadoras de 12,7 mm ou 7,62 mm. Este movimento liberaria o desenvolvimento de uma nova versao especializada, pois a introdução de canhões sem recuo no Exército Brasileiro alinhava-se com uma tendência global de modernização das forças armadas, especialmente após a Guerra da Coreia (1950-1953), quando armas como o M040 106 mm recoilless rifle, de fabricação norte-americana, demonstraram eficácia contra blindados e fortificações. No Brasil, a necessidade de equipar unidades de infantaria e cavalaria com armamento anticarro leve e móvel levou à adaptação de veículos nacionais, como a Rural Willys VTE CSR, para suportar essas armas, maximizando a mobilidade e a flexibilidade tática.

A confiança depositada pelo Exército Brasileiro nesses veículos, que já haviam substituído os antigos jipes Dodge e Willys MB da Segunda Guerra Mundial, abriu caminho para a militarização da Rural Perua e da picape Willys, adaptadas para atender às necessidades operacionais das Forças Armadas. Paralelamente, Portugal enfrentava o início da Guerra Colonial Portuguesa (1961-1974), também conhecida como Guerra do Ultramar, um conflito prolongado contra movimentos nacionalistas em suas colônias africanas, incluindo Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, além de Timor-Leste, na Ásia. As forças portuguesas, particularmente as unidades de paraquedistas, necessitavam de veículos leves, resistentes e com capacidade off-road para operar em terrenos adversos, como savanas, selvas e áreas montanhosas. As camionetas foram empregadas em Angola e Moçambique, onde as forças portuguesas enfrentavam movimentos como o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), a Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA) e a Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO). A tração 4x4, a capacidade de carga de 3/4 toneladas e a robustez do veículo eram ideais para operações em terrenos difíceis, transportando tropas, suprimentos e equipamentos leves. Em Guiné-Bissau, o terreno pantanoso e densamente florestado pode ter restringido o uso das camionetas em comparação com veículos mais leves, como jipes tradicionais. Este modelo apresentou-se como uma solução prática e econômica, comparável aos utilitários Dodge que equipavam unidades da OTAN, conforme destacado pelo chefe do Estado-Maior português, General Luís Maria da Câmara Pina, em novembro de 1961: "Os jeepões militares brasileiros, que têm grande interesse sob o ponto de vista militar e econômico, são comparáveis aos Dodges que equipavam as unidades SHAPE". Essa exportação representou o primeiro veículo militar brasileiro a ser comercializado no exterior, um feito que destacou a qualidade da indústria nacional e reforçou o orgulho das Forças Armadas Brasileiras. Como previsto inicialmente, ao longo de sua carreira no Exército Brasileiro a “Camioneta Militar Jeep Willys 3/4 ton 4x4” seria customizada para o atendimento a uma variada gama de missões, recebendo a designação de Viatura de Transporte Especializado (VTE), com uma grande parte da frota sendo equipadas com suporte para o emprego de metralhadoras de 12,7 mm ou 7,62 mm. Este movimento liberaria o desenvolvimento de uma nova versao especializada, pois a introdução de canhões sem recuo no Exército Brasileiro alinhava-se com uma tendência global de modernização das forças armadas, especialmente após a Guerra da Coreia (1950-1953), quando armas como o M040 106 mm recoilless rifle, de fabricação norte-americana, demonstraram eficácia contra blindados e fortificações. No Brasil, a necessidade de equipar unidades de infantaria e cavalaria com armamento anticarro leve e móvel levou à adaptação de veículos nacionais, como a Rural Willys VTE CSR, para suportar essas armas, maximizando a mobilidade e a flexibilidade tática.O sucesso da Willys Rural militarizada, especialmente na versão equipada com o canhão sem recuo, abriu caminho para o desenvolvimento de outras configurações baseadas na plataforma Willys, como a versão picape Willys Fv-108R , equipado com o lançador de foguetes não guiados F-108R que utilizada munição de 108 mm com tubeiras (sem empenas) com um sistema elétrico de disparo. A quantidade de tubos lançador do sistema era de 10 e 16 tubos montados em um lançador giratório. Já as versões derivadas da versão civil station wagon (peruas) foram empregados como viatura de Polícia do Exército (PE), transporte de oficiais e ambulância de campanha. Uma parte da frota seria composta ainda pela versão de cabine dupla com teto de lona para transporte de pessoal. Ambas as versões militares estavam equipadas com o motor Willys BF-161 6 cilindros a gasolina e 2.600cc, sendo equipadas a partir de fins de 1967 com o motor Willys BF-16A de 3.000 cc, com as duas configurações de motorização sendo acopladas a uma caixa de câmbio manual Clark de 3 marchas (com a primeira marcha seca). Em 1964, algumas unidades chegaram provisoriamente a ser equipadas com o motor diesel Perkins 4 cilindros, visando uma futura padronização da frota com este tipo de combustível mais econômico. Porém este processo não lograria êxito pois o novo motor se mostrou inadequado ao câmbio original, resultando em constantes quebras devido ao seu torque elevado. Em 1975 todos os novos veículos adquiridos passariam a contar com o novo motor Ford OHC 4 cilindros 2.300 cc, muito superior em desempenho e consumo. Em termos de acabamento interno, destacava-se o painel que diferia da versão civil, por ser muito semelhantes ao empregado nos Jeeps, a remoção do teto de aço proporcionou a instalação de um para brisas rebatíveis com a adoção novas portas, bancos, alavanca de marchas e tração no assoalho, características comuns em um veículo militar. As principais modificações estruturais implementadas nos modelos Rural Willys militarizados em uso no Brasil, se referiam ao chassis e para-choques reforçados (para o uso em terrenos adversos), uso de pneus 750x16 em conjunto com aros de roda 2 polegadas mais largos, inclusão de sistema de guincho mecânico marca Ramsey (opcional), ganchos dianteiros, grade de proteção dos faróis, farol de aproximação instalado sobre o para-lamas dianteiro esquerdo, chave militar de iluminação de 3 estágios, para-choques militares tipo "meia lua" na traseira, duas lanternas militares traseiras, duas anilhas traseiras, gancho “G” militar para reboque, tomada elétrica para reboque militar, seis refletores na caçamba. As versões do tipo picape, eram despojadas das portas, teto e para-brisas originais, sendo equipadas com capota militar de lona, bancos de madeira na caçamba na versão de transporte, bancos dianteiros individuais revestidos em lona, kit de ferramentas, incluindo pá e machado militar fixados atrás dos bancos na cabine.

A transição da marca Willys para Ford, consolidada em 1969 após a aquisição da Willys-Overland do Brasil pela Ford do Brasil em 1967, marcou uma nova fase para a picape militar Willys. Anteriormente conhecida como Camioneta Militar Jeep Willys 3/4 toneladas com tração 4x4, o veículo foi redesignado como Camioneta Militar 3/4 ton 4x4 Ford F-85, refletindo a unificação da identidade corporativa da Ford. No Exército Brasileiro, no entanto, a camioneta conquistou apelidos carinhosos que ecoavam sua potência e versatilidade: “Cachorro Louco”, pela sua agilidade em terrenos adversos, e “Jipão Militar 3/4 ton”, em alusão à sua robustez herdada dos jipes Jeep. Esses nomes, nascidos da convivência diária dos militares com o veículo, testemunham o impacto cultural e operacional dessa plataforma nas Forças Armadas Brasileiras. O desenvolvimento da F-85, iniciado pela Willys-Overland do Brasil e continuado pela Ford do Brasil em colaboração com as Forças Armadas nas décadas de 1960 e 1970, foi um marco na história da motomecanização militar brasileira. Essa parceria, baseada na confiança mútua e na busca por soluções adaptadas às necessidades operacionais do país, lançou as bases para futuros projetos bem-sucedidos no setor de defesa. A dedicação conjunta de engenheiros, técnicos e militares resultou em um veículo que não apenas atendeu às demandas imediatas do Exército, mas também se tornou um símbolo de inovação e resiliência, consolidando a indústria automotiva nacional como parceira estratégica das Forças Armadas. A versatilidade da Camioneta Militar Ford F-85 permitiu sua adoção não apenas pelo Exército Brasileiro, mas também pela Força Aérea Brasileira, pela Marinha do Brasil e pelo Corpo de Fuzileiros Navais (CFN). O veículo foi empregado em praticamente todas as suas configurações, desempenhando funções como transporte de tropas, ambulância de campanha, viatura da Polícia do Exército (PE), transporte de oficiais e suporte para armamentos pesados, como o canhão sem recuo M40 106 mm. Sua capacidade de operar em terrenos variados, da Amazônia às regiões montanhosas do Sul, aliada à robustez de seu chassi e à confiabilidade mecânica, tornou a F-85 uma ferramenta indispensável em missões logísticas, táticas e administrativas. A colaboração entre a indústria e as Forças Armadas durante o desenvolvimento da F-85 foi essencial para adaptar o veículo às especificidades do contexto brasileiro. Desde os protótipos testados em 1961 até sua produção em série, iniciada em 1962, a camioneta incorporou melhorias que refletiam as lições aprendidas em campo, como reforços no chassi, suspensão otimizada para terrenos acidentados e adaptações para equipamentos militares. Essa sinergia não apenas garantiu a eficácia operacional do veículo, mas também pavimentou o caminho para parcerias futuras, como o desenvolvimento de blindados pela ENGESA e outros projetos de motomecanização. A produção da Ford F-85 e de outros modelos derivados da plataforma Willys foi descontinuada na década de 1990, com a introdução de veículos mais modernos, como o Agrale Marruá e o Land Rover Defender, que ofereciam tecnologias avançadas e maior conforto. No entanto, a robustez e a durabilidade do projeto original da F-85 garantiram sua longevidade.

A transição da marca Willys para Ford, consolidada em 1969 após a aquisição da Willys-Overland do Brasil pela Ford do Brasil em 1967, marcou uma nova fase para a picape militar Willys. Anteriormente conhecida como Camioneta Militar Jeep Willys 3/4 toneladas com tração 4x4, o veículo foi redesignado como Camioneta Militar 3/4 ton 4x4 Ford F-85, refletindo a unificação da identidade corporativa da Ford. No Exército Brasileiro, no entanto, a camioneta conquistou apelidos carinhosos que ecoavam sua potência e versatilidade: “Cachorro Louco”, pela sua agilidade em terrenos adversos, e “Jipão Militar 3/4 ton”, em alusão à sua robustez herdada dos jipes Jeep. Esses nomes, nascidos da convivência diária dos militares com o veículo, testemunham o impacto cultural e operacional dessa plataforma nas Forças Armadas Brasileiras. O desenvolvimento da F-85, iniciado pela Willys-Overland do Brasil e continuado pela Ford do Brasil em colaboração com as Forças Armadas nas décadas de 1960 e 1970, foi um marco na história da motomecanização militar brasileira. Essa parceria, baseada na confiança mútua e na busca por soluções adaptadas às necessidades operacionais do país, lançou as bases para futuros projetos bem-sucedidos no setor de defesa. A dedicação conjunta de engenheiros, técnicos e militares resultou em um veículo que não apenas atendeu às demandas imediatas do Exército, mas também se tornou um símbolo de inovação e resiliência, consolidando a indústria automotiva nacional como parceira estratégica das Forças Armadas. A versatilidade da Camioneta Militar Ford F-85 permitiu sua adoção não apenas pelo Exército Brasileiro, mas também pela Força Aérea Brasileira, pela Marinha do Brasil e pelo Corpo de Fuzileiros Navais (CFN). O veículo foi empregado em praticamente todas as suas configurações, desempenhando funções como transporte de tropas, ambulância de campanha, viatura da Polícia do Exército (PE), transporte de oficiais e suporte para armamentos pesados, como o canhão sem recuo M40 106 mm. Sua capacidade de operar em terrenos variados, da Amazônia às regiões montanhosas do Sul, aliada à robustez de seu chassi e à confiabilidade mecânica, tornou a F-85 uma ferramenta indispensável em missões logísticas, táticas e administrativas. A colaboração entre a indústria e as Forças Armadas durante o desenvolvimento da F-85 foi essencial para adaptar o veículo às especificidades do contexto brasileiro. Desde os protótipos testados em 1961 até sua produção em série, iniciada em 1962, a camioneta incorporou melhorias que refletiam as lições aprendidas em campo, como reforços no chassi, suspensão otimizada para terrenos acidentados e adaptações para equipamentos militares. Essa sinergia não apenas garantiu a eficácia operacional do veículo, mas também pavimentou o caminho para parcerias futuras, como o desenvolvimento de blindados pela ENGESA e outros projetos de motomecanização. A produção da Ford F-85 e de outros modelos derivados da plataforma Willys foi descontinuada na década de 1990, com a introdução de veículos mais modernos, como o Agrale Marruá e o Land Rover Defender, que ofereciam tecnologias avançadas e maior conforto. No entanto, a robustez e a durabilidade do projeto original da F-85 garantiram sua longevidade.

Em Escala.

Para representarmos a VTE PE F-85 Rural Willys - Overland 4X2 "EB21-2012" pertencente a Policia do Exército , empregamos como ponto de partida um modelo em die cast produzido pela Axio na escala 1/43, pertencente a coleção Veículos de Serviço do Brasil" da Editora Altaya. Procedemos a customização para a versão militar empregada como viatura da Policia do Exército . Empregamos decais confeccionados pela decais Eletric Products pertencentes ao set “Exército Brasileiro 1942 - 1982".

O esquema de cores (FS) descrito abaixo representa o padrão de pintura do Exército Brasileiro aplicado em todos seus veículos militares desde a Segunda Guerra Mundial até a o final do ano de 1982, quando foram alteradas com inclusão de um esquema de camuflagem tático de em dois tons. Com este padrão se mantendo este até sua gradativa desativação no início da primeira década do ano 2.000. Os carros em uso pela Força Aérea Brasileira e Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil fizeram uso de outros esquemas de pintura e marcações.

Bibliografia :

- F-85 Camioneta Militar Jeep Willys - http://jeepguerreiro.blogspot.com.br

- Veículos de Serviço do Brasil – Chevrolet Veraneio, editora Altaya

- Willys-Overland do Brasil Wikipedia - https://pt.wikipedia.org/wiki/Willys-Overland_do_Brasil

- Veículos Militares Brasileiros – Roberto Pereira de Andrade e José S Fernandes

.png)

Em agosto de 1991, a Mercedes-Benz do Brasil marcou um momento histórico com a inauguração do Centro de Desenvolvimento Tecnológico na planta de São Bernardo do Campo. Reunindo 400 engenheiros, esse centro tornou-se o maior da empresa fora da Alemanha e o único no Brasil dedicado exclusivamente ao desenvolvimento de veículos comerciais. A iniciativa simbolizou o compromisso da montadora com a inovação e a liderança tecnológica, consolidando sua posição como referência no setor automotivo nacional e internacional. Mais do que um marco de infraestrutura, o centro representou a aposta da Mercedes-Benz no talento brasileiro para impulsionar avanços que atenderiam às necessidades de mercados em todo o mundo. Paralelamente, a empresa intensificava o aprimoramento de sua linha de produtos, introduzindo inovações como os freios antiblocantes (ABS) como item opcional em alguns modelos, um avanço significativo em segurança e desempenho. Contudo, o ano de 1991 também trouxe uma mudança estratégica inesperada. Contrariando sua defesa histórica das cabines semiavançadas, a Mercedes-Benz apresentou, durante a VII Feira Nacional de Transportes (Transpo), uma nova linha de caminhões médios e semi-pesados equipados com cabine sobre o motor. Essa decisão marcou o retorno a um conceito abandonado pela montadora no Brasil havia mais de duas décadas, refletindo a pressão da concorrência e a necessidade de se adaptar às tendências do mercado. A nova linha, comercializada a partir de 1992, introduziu a primeira cabine basculante produzida pela Mercedes-Benz no Brasil, com design harmonizado entre os caminhões leves, médios e pesados da marca. Composta por seis modelos MB 1214, MB 1218, MB 1414, MB 1418, MB 1714 e MB 1718 — e quatro versões adaptadas para aplicações basculantes, a gama trouxe uma inovação na nomenclatura: pela primeira vez, a empresa abandonou os prefixos tradicionais, como “LP”, que identificavam o conceito do veículo. A mecânica permaneceu alinhada com os modelos MB L e MB LK, mas os chassis foram encurtados entre 60 e 97 cm no entre-eixo, enquanto eixos e suspensões dianteiras foram reforçados, facilitando o uso em ambientes urbanos e operações logísticas específicas. Nesse contexto, o MB LAK-1418, com tração integral 4x4, consolidou-se como um marco no portfólio da Mercedes-Benz. Em um mercado onde a montadora dominava o segmento de caminhões com tração total, o modelo encontrou aplicação estratégica nas Forças Armadas Brasileiras e nas Brigadas de Incêndio do Departamento de Aviação Civil (DAC), presentes nos aeroportos do país. Além do sucesso doméstico, o MB LAK-1418 abriu portas no mercado militar sul-americano, com contratos de exportação firmados com o Exército Chileno e o Exército Uruguaio, entre outros. Essas parcerias reforçaram a posição da Mercedes-Benz como fornecedora confiável de veículos robustos e versáteis, capazes de atender às exigências de operações táticas e emergenciais.

Em agosto de 1991, a Mercedes-Benz do Brasil marcou um momento histórico com a inauguração do Centro de Desenvolvimento Tecnológico na planta de São Bernardo do Campo. Reunindo 400 engenheiros, esse centro tornou-se o maior da empresa fora da Alemanha e o único no Brasil dedicado exclusivamente ao desenvolvimento de veículos comerciais. A iniciativa simbolizou o compromisso da montadora com a inovação e a liderança tecnológica, consolidando sua posição como referência no setor automotivo nacional e internacional. Mais do que um marco de infraestrutura, o centro representou a aposta da Mercedes-Benz no talento brasileiro para impulsionar avanços que atenderiam às necessidades de mercados em todo o mundo. Paralelamente, a empresa intensificava o aprimoramento de sua linha de produtos, introduzindo inovações como os freios antiblocantes (ABS) como item opcional em alguns modelos, um avanço significativo em segurança e desempenho. Contudo, o ano de 1991 também trouxe uma mudança estratégica inesperada. Contrariando sua defesa histórica das cabines semiavançadas, a Mercedes-Benz apresentou, durante a VII Feira Nacional de Transportes (Transpo), uma nova linha de caminhões médios e semi-pesados equipados com cabine sobre o motor. Essa decisão marcou o retorno a um conceito abandonado pela montadora no Brasil havia mais de duas décadas, refletindo a pressão da concorrência e a necessidade de se adaptar às tendências do mercado. A nova linha, comercializada a partir de 1992, introduziu a primeira cabine basculante produzida pela Mercedes-Benz no Brasil, com design harmonizado entre os caminhões leves, médios e pesados da marca. Composta por seis modelos MB 1214, MB 1218, MB 1414, MB 1418, MB 1714 e MB 1718 — e quatro versões adaptadas para aplicações basculantes, a gama trouxe uma inovação na nomenclatura: pela primeira vez, a empresa abandonou os prefixos tradicionais, como “LP”, que identificavam o conceito do veículo. A mecânica permaneceu alinhada com os modelos MB L e MB LK, mas os chassis foram encurtados entre 60 e 97 cm no entre-eixo, enquanto eixos e suspensões dianteiras foram reforçados, facilitando o uso em ambientes urbanos e operações logísticas específicas. Nesse contexto, o MB LAK-1418, com tração integral 4x4, consolidou-se como um marco no portfólio da Mercedes-Benz. Em um mercado onde a montadora dominava o segmento de caminhões com tração total, o modelo encontrou aplicação estratégica nas Forças Armadas Brasileiras e nas Brigadas de Incêndio do Departamento de Aviação Civil (DAC), presentes nos aeroportos do país. Além do sucesso doméstico, o MB LAK-1418 abriu portas no mercado militar sul-americano, com contratos de exportação firmados com o Exército Chileno e o Exército Uruguaio, entre outros. Essas parcerias reforçaram a posição da Mercedes-Benz como fornecedora confiável de veículos robustos e versáteis, capazes de atender às exigências de operações táticas e emergenciais.