História e Desenvolvimento.

As embarcações de desembarque, veículo e pessoal (Landing Craft, Vehicle, Personnel – LCVP), conhecidas como “Higgins Boats”, desempenharam um papel indispensável nas operações anfíbias aliadas durante a Segunda Guerra Mundial (1939–1945). Projetadas para transportar tropas e equipamentos diretamente às praias sem a necessidade de infraestrutura portuária, essas embarcações foram fundamentais em operações como o Dia D (Operação Overlord, 6 de junho de 1944) e as campanhas do Pacífico, incluindo Guadalcanal, Tarawa e Iwo Jima. A criação dos LCVP, liderada pelo engenheiro naval norte-americano Andrew Jackson Higgins, marcou um avanço significativo na doutrina anfíbia, consolidando a capacidade dos Aliados de projetar poder militar em territórios hostis. O conceito do LCVP teve origem na década de 1920, com o desenvolvimento do barco Eureka por Andrew Higgins, um empreendedor de Nova Orleans, Louisiana. Fundador da Higgins Industries na década de 1930, Higgins inicialmente focou na construção de embarcações de calado raso para pescadores, caçadores e perfuradores de petróleo que operavam na costa do Golfo do México e no baixo rio Mississippi. Lançado em 1926, o Eureka foi projetado com uma hélice embutida em um semitúnel no casco, permitindo navegação em águas rasas repletas de obstáculos submersos, como troncos e bancos de areia, sem danificar a propulsão. O arco em forma de “colhereiro” (spoonbill bow) facilitava o acesso às margens dos rios e a retirada sem encalhar, características que se tornariam fundamentais para operações anfíbias. Especula-se que Higgins visava comercializar o Eureka para contrabandistas de bebidas alcoólicas durante a Lei Seca nos Estados Unidos (1920–1933), aproveitando sua capacidade de operar em águas rasas para escapar das autoridades. No entanto, a revogação da Lei Seca em 1933 frustrou esses planos, levando a Higgins Industries a redirecionar seus esforços para o mercado civil, produzindo lanchas, rebocadores e barcaças para clientes privados e para a Guarda Costeira dos Estados Unidos (US Coast Guard). Apesar desse revés, a expertise de Higgins na construção de embarcações leves e versáteis abriu portas para oportunidades no setor militar. Na década de 1930, o Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos (USMC) intensificou esforços para desenvolver uma doutrina anfíbia eficaz, motivado pela necessidade de realizar desembarques em praias hostis. O Departamento de Construção e Reparação da Marinha (Bureau of Construction and Repair) conduziu experimentos para criar uma embarcação dedicada a essa missão, mas os protótipos iniciais não atenderam às exigências operacionais. Em maio de 1938, o projeto Eureka de Andrew Higgins chamou a atenção da Marinha dos Estados Unidos (US Navy) devido às suas características únicas, e ele foi convidado a apresentar oficialmente a sua embarcação.

Em janeiro de 1939, testes operacionais realizados pelos militares norte-americanos comprovaram a superioridade do Eureka em relação aos modelos experimentais desenvolvidos pela Marinha dos Estados Unidos (US Navy). Redesignado como Landing Craft, Personnel (LCP), o barco foi aprovado para produção, com as primeiras unidades entregues ao Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha dos Estados Unidos (USMC) no início de 1940. Apesar do modelo agora designado como Embarcação de Desembarque de Pessoal - LCP (Landing Craft Personnel), ter sido homologado, ficava como ponto de indagação seu processo de descarga, com homens e equipamentos desembarcando sobre seus lados, o que os exporia ao fogo inimigo em uma situação de combate. tornando ainda este processo demorado e complexo. No entanto, este era no momento, o melhor projeto de embarcação disponível e assim seria decidido colocá-lo em produção, com as primeiras embarcações sendo entregues a marinha no início do ano de 1940. No início da Segunda Guerra Mundial, o Reino Unido enfrentava desafios significativos para realizar operações anfíbias contra as forças do Eixo, especialmente após a evacuação de Dunquerque em maio de 1940, que expôs a necessidade de embarcações especializadas para desembarques rápidos e táticos. Os comandos britânicos, unidades de elite criadas em 1940 sob a liderança do primeiro-ministro Winston Churchill, foram concebidos para executar incursões rápidas, sabotagens e ataques costeiros contra alvos alemães na Europa ocupada. Essas operações exigiam embarcações ágeis, capazes de operar em praias fortificadas sob fogo inimigo, características que os LCVP atendiam plenamente. A partir de 1941, no âmbito do Lend-Lease Act (Lei de Empréstimos e Arrendamentos), os Estados Unidos começaram a fornecer centenas de LCP ao Reino Unido. Essas embarcações, redesignadas localmente como R-Boats (Raiding Craft), foram integradas às forças navais britânicas, incluindo a Royal Navy e os comandos, que as utilizaram em missões de alto risco. O aperfeiçoamento do LCP veio com a incorporação de um conceito observado em embarcações japonesas. Durante a Segunda Guerra Sino-Japonesa (1937–1945), o Exército Imperial Japonês utilizava barcos de desembarque com rampas frontais, permitindo o desembarque rápido e seguro de tropas e equipamentos. Esses barcos foram minuciosamente estudados por observadores militares norte-americanos em Xangai, incluindo o então tenente-coronel Victor H. Krulak, que produziu relatórios detalhados com documentação fotográfica. Esse relatórios foram apresentados a Andrew Higgins, que imediatamente instruiu sua equipe a adaptar o conceito japonês ao Eureka. O resultado foi a criação de uma maquete com uma rampa frontal de aço, que transformava o LCP no LCVP. Essa inovação permitia o desembarque direto na praia, reduzindo a exposição ao fogo inimigo e agilizando as operações anfíbias.

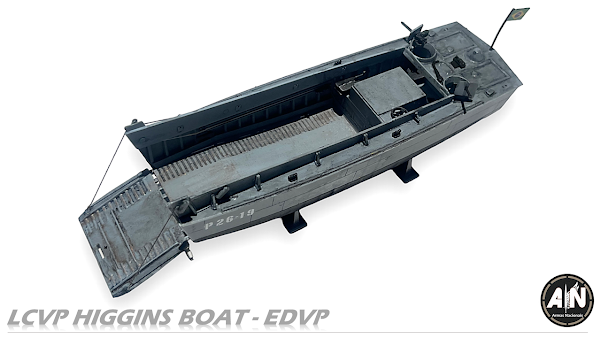

Fazendo uso de recursos próprios, seriam concluídas três embarcações, que seriam cedidas ao Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha dos Estados Unidos (USMC) em maio de 1941. Estes seriam intensivamente testados no Lago Pontchartrain no estado da Louisiana, com este programa sendo acompanhado por altos oficiais do Departamento Naval – BuShip (Bureau of Ships). Este programa obteria êxito no processo de embarque e desembarque de trinta e seis funcionários da empresa, simulando tropas, cargas e veículos leves. As excelentes impressões causadas, levariam a celebração do primeiro, de muitos contratos de produção, sendo esta embarcação designada como Embarcação de Desembarque de Pessoal e Veículo - LCVP (Landing Craft, Vehicle, Personnel), que posteriormente seria popularmente denominado como barco “Higgins”. Sua produção teria início em fevereiro de 1942, nas instalações da Higgins Industries localizada na cidade de Nova Orleans, e curiosamente para a época, por uma exigência do próprio empresário, todos os colaboradores envolvidos no processo brancos, negros, masculinos ou femininos, receberiam o mesmo salário com base em sua posição profissional. Apresentando pouco mais de onze metros de comprimento e menos de três metros e meio de largura, o LCVP – Higgins Boat, não era uma embarcação de grande porte. Engenhosamente suas partes laterais e traseiras eram compostas por uma estrutura de metal e placas de madeira compensada, proporcionando certo nível de proteção contra o fogo inimigo, reduzindo também seu custo de produção, economizando aço, material tão importante naquele período. A embarcação era propulsionada por um motor a diesel Gray Marine 671 com 71 cv de potência (versão marinizada do General Motors Detroit Diesel 6-71), que proporcionava uma potência a 12 nós. Quando operada em mar agitando, a embarcação tendia a balançar muito, causando desagradáveis enjoos a seus tripulantes, mesmo em curtos deslocamentos. Seu calado raso com dimensões de 3 pés na popa e 2 pés e 2 polegadas à frente, permitiria que a embarcação pudesse subir a costa, um semi-túnel embutido em seu casco na posição traseira protegia a hélice da areia e outros detritos. A rampa de acesso configurada em aço disposta na parte frontal, podia ser baixada rapidamente melhorando as operações de desembarque. Era possível para a embarcação, desembarcar rapidamente homens e suprimentos, dar ré na praia e voltar ao navio de suprimentos para outra carga em três a quatro minutos. O LCVP Higgins Boat podia compor três modais básicos de transporte, envolvendo um pelotão de trinta e seis homens completamente equipados, três toneladas e meia de carga ou uma combinação de doze homens e um jipe Willys MB - Ford GPW. Em operação real, seu sistema de blindagem representaria um grave problema, causando a morte de muitos fuzileiros durante as operações de desembarque, porém posteriormente seriam identificadas outras importantes falhas conceituais de projeto, como por exemplo a impossibilidade de o barco não poder atravessar águas rasas e recifes. Este cenário levaria a necessidade de criação de outras embarcações ou veículos para o atendimento as demandas das operações anfíbias.

Seu batismo de fogo se daria em fevereiro de 1942, durante a realização da Operação Biting, também conhecida como Raide de Bruneval, os comandos britânicos, apoiados pela Royal Navy, realizaram uma incursão na costa norte da França para capturar componentes de um radar alemão Würzburg em Bruneval. Os LCVP foram empregados para transportar o 2º Batalhão de Paraquedistas e elementos do Comando nº 1 até a praia, permitindo um desembarque rápido e discreto. Após a captura do equipamento e a coleta de informações de inteligência, os comandos foram evacuados pelos mesmos LCVP, demonstrando a capacidade das embarcações de operar em missões de infiltração e extração sob pressão. O primeiro grande teste dos “Higgins Boats” em combate ocorreu durante a Operação Watchtower, a invasão de Guadalcanal, nas Ilhas Salomão, em 7 de agosto de 1942. Essa foi a primeira ofensiva anfíbia em larga escala liderada pelos Estados Unidos contra o Império do Japão, marcando o início da campanha do Pacífico. Aproximadamente 19.000 fuzileiros navais da 1ª Divisão de Fuzileiros Navais (USMC) foram transportados para as praias de Guadalcanal e da vizinha Tulagi, utilizando cerca de 100 LCVP, além de outras embarcações anfíbias, como os Landing Craft, Mechanized (LCM). Os “Higgins Boats” enfrentaram condições desafiadoras, incluindo recifes de coral, correntes fortes e fogo de metralhadoras e artilharia japonesa. Apesar disso, sua capacidade de desembarcar tropas rapidamente diretamente na praia foi crucial para estabelecer cabeças de praia. Em Guadalcanal, os LCVP transportaram fuzileiros e equipamentos leves, como morteiros e suprimentos, permitindo que as forças americanas superassem as defesas iniciais japonesas. A operação, que durou até fevereiro de 1943, resultou na captura do estratégico aeródromo de Henderson Field, com os LCVP desempenhando um papel vital na logística de desembarque e reabastecimento. Vale ainda destaque para seu emprego em 19 de agosto de 1942 pelo comandos britânicos no "Raide de Dieppe", uma operação anfíbia de maior escala, envolvendo principalmente forças canadenses, mas com participação significativa dos comandos britânicos. Os LCVP foram utilizados para desembarcar tropas dos Comandos nº 3 e nº 4 em praias laterais, com o objetivo de neutralizar baterias costeiras alemãs. Embora a operação tenha sido um fracasso estratégico, com cerca de 60% das 6.000 tropas aliadas mortas, feridas ou capturadas, os “Higgins Boats” provaram sua capacidade de transportar tropas rapidamente sob fogo intenso. As lições aprendidas em Dieppe, incluindo a necessidade de melhor coordenação e suporte aéreo, foram cruciais para o planejamento do Dia D.

No Teatro do Mediterrâneo, os LCVP foram usados pelas forças americanas e britânicas durante a invasão do Marrocos e da Argélia. Cerca de 200 LCVP transportaram tropas aliadas para praias em Casablanca, Oran e Argel, enfrentando condições marítimas adversas e defesas costeiras do regime de Vichy. A capacidade dos “Higgins Boats” de operar em praias rasas foi essencial para o sucesso inicial da operação. Os Landing Craft, Vehicle, Personnel (LCVP), amplamente conhecidos como “Higgins Boats”, foram embarcações anfíbias que desempenharam um papel central na Operação Overlord, a invasão aliada da Normandia em 6 de junho de 1944, conhecida como Dia D. Cerca de 1.500 LCVsP foram utilizados em todas as cinco praias da Normandia, desempenhando funções variadas, desde o transporte de tropas de assalto até o desembarque de equipamentos e suprimentos. Estima-se que cada LCVP realizou entre 2 a 4 viagens nas primeiras 12 horas do Dia D, dependendo das condições marítimas (ondas de até 1,5 metro e ventos de 20 nós) e do fogo inimigo. Considerando esses fatores, historiadores estimam que os LCVP foram responsáveis por desembarcar entre 50.000 e 70.000 soldados no Dia D, representando cerca de 30% a 45% do total de 156.000 soldados desembarcados nas primeiras 24 horas. Já no teatro de operações do Pacífico as embarcações LCVP – Higgins Boat, tiveram grande importância, com seu primeiro envolvimento ocorrendo em durante a invasão das ilhas de Guadalcanal e posteriormente durante as invasões de Tarawa, Filipinas, Iwo Jima e Okinawa. O comandante supremo dos Aliados, general Dwight D. Eisenhower, declarou que o barco Higgins foi crucial para a vitória dos Aliados na Frente Ocidental Europeia, no Pacifico e nos combates anteriores no norte da África e na Itália.

“Andrew Higgins ... é o homem que ganhou a guerra por nós. ... Se Higgins não tivesse projetado e construído essas Embarcações de Desembarque de Pessoal e VeículoS – LCVP, nunca poderíamos ter desembarcado em uma praia aberta. Toda a estratégia da guerra teria sido diferente”

Até o começo do ano de 1945, mais de 23.528 embarcações do modelo LCVP Higgins Boat, seriam produzidas, sendo empregadas com grade êxito pelas forças aliadas em todos os teatros de operação durante a Segunda Guerra Mundial. Logo após o conflito milhares destas embarcações seriam retiradas para a reserva do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha dos Estados Unidos (USMC). Um grande número destes barcos seria cedido a vários países nos termos de programas de ajuda militar norte-americano, com França recebendo uma considerável quantidade, que seriam principalmente empregadas pela Marinha Francesa durante Primeira Guerra da Indochina para patrulhar o delta do rio Mekong. Em seu país de origem, os LCVP – Higgins Boats, passariam, a ser gradualmente substituídos por modelos de embarcações de desembarque mais novos, a partir de fins da década de 1950.

Emprego na Marinha do Brasil.

No início da Segunda Guerra Mundial (1939–1945), o governo dos Estados Unidos passou a considerar com grande preocupação a possibilidade de uma invasão do continente americano pelas forças do Eixo – Alemanha, Itália e Japão. A capitulação da França em junho de 1940 intensificou essas inquietações, uma vez que a Alemanha Nazista poderia estabelecer bases operacionais em territórios franceses, como as Ilhas Canárias e Dacar, no Senegal, criando pontos estratégicos para uma eventual incursão na América. Nesse contexto, o Brasil emergiu como o alvo mais provável para uma ofensiva do Eixo, devido à sua proximidade geográfica com a África Ocidental, que também figurava nos planos expansionistas alemães. A distância entre Recife, no Nordeste brasileiro, e Dacar, de aproximadamente 2.000 quilômetros, tornava o Brasil um ponto vulnerável e estratégico. Além disso, as conquistas japonesas no Sudeste Asiático e no Pacífico Sul, que interromperam o acesso aliado às plantações de borracha na Malásia e nas Índias Orientais Holandesas, transformaram o Brasil no principal fornecedor de látex para os Aliados. Em 1942, o país respondia por cerca de 90% da borracha natural utilizada pela indústria bélica norte-americana, essencial para a produção de pneus, vedações e outros componentes críticos. Esse papel econômico, aliado à sua posição geográfica, destacou a importância estratégica do Brasil no esforço de guerra aliado. Diante desse cenário, o governo brasileiro, sob a liderança de Getúlio Vargas, intensificou a aproximação política e econômica com os Estados Unidos, resultando em uma série de investimentos e acordos de cooperação militar. Um marco dessa parceria foi a adesão do Brasil ao Lend-Lease Act (Lei de Empréstimos e Arrendamentos), promulgado em março de 1941. Esse programa destinava-se a fornecer assistência militar a nações aliadas, e o Brasil foi um dos primeiros países da América Latina a se beneficiar. Em 1942, o país recebeu uma linha de crédito inicial de US$ 100 milhões (equivalente a cerca de US$ 2 bilhões em 2025, ajustado pela inflação), destinada à aquisição de armamentos modernos, aeronaves, veículos blindados e carros de combate. Essa assistência foi crucial para modernizar as Forças Armadas Brasileiras, que, até então, operavam com equipamentos obsoletos. A Marinha do Brasil, em particular, enfrentava desafios significativos para proteger suas águas territoriais contra os submarinos alemães (U-Boots) e italianos que, entre os anos de 1941 e 1943, afundaram mais de 30 navios mercantes brasileiros, resultando na perda de cerca de 1.000 vidas. Esses ataques, que impactaram diretamente o comércio exterior brasileiro, especialmente o transporte de látex e outros recursos estratégicos para os Estados Unidos, reforçando assim a urgência em se fortalecer a capacidade naval do país, que neste momento não apresentava significativa capacidade de guerra antissubmarino (ASW).

No âmbito do Lend-Lease Act, a Marinha do Brasil recebeu uma quantidade significativa de meios navais, com ênfase quase exclusiva na guerra antissubmarino (ASW), o fato deste modal ser priorizado com concentração de recursos, acabaria por limitar o desenvolvimento de outras capacidades navais, como operações anfíbias. A estrutura de combate anfíbio, essencial para desembarques em praias e projeção de poder em ambientes costeiros, permaneceu subdesenvolvida durante o conflito. O Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil, criado em 1808, ainda não dispunha de embarcações especializadas, como os Landing Craft, Vehicle, Personnel (LCVP), ou “Higgins Boats”, amplamente utilizados pelos Aliados em importantes operações de invasão durante todo o conflito. O sucesso das operações anfíbias aliadas, particularmente na Normandia, onde cerca de 1.500 LCVP transportaram entre 50.000 e 70.000 soldados no primeiro dia, despertou grande interesse na Marinha do Brasil. A capacidade de realizar desembarques rápidos em praias, superando fortificações e obstáculos naturais, era vista como um componente essencial do poder naval moderno. Neste momento o comando da Marinha do Brasil daria os primeiros passos para o estabelecimento de uma doutrina operacional que deveria resultar na constituição de uma força de combate anfíbia nos moldes do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos (USMC). Seu grande êxito durante o conflito passaria a servir de farol para a criação de uma força anfíbia inspirada nos moldes norte-americano. A criação de uma força anfíbia inspirada exigiria grandes mudanças nos paradigmas do Corpo de Fuzileiros Navais (CFN), haja vista a tendência que os preceitos da força de infantaria eram oriundos do aprendizado obtido nos cursos de aperfeiçoamento de oficiais, realizados, naquela época, no Exército Brasileiro. A partir de 1946, a Marinha do Brasil intensificou programas de intercâmbio, enviando grupos de oficiais aos Estados Unidos para participar de cursos e estágios no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos (USMC) Esses programas, realizados em bases como Quantico, na Virgínia, e Camp Pendleton, na Califórnia, proporcionaram aos militares brasileiros acesso à doutrina operacional anfíbia americana, que enfatizava a coordenação entre forças navais, aéreas e terrestres, o uso de embarcações especializadas e a execução de desembarques sob fogo inimigo. Os oficiais retornavam ao Brasil como multiplicadores, disseminando os conhecimentos adquiridos nas escolas de formação da Marinha, como a Escola Naval e o Centro de Instrução e Adestramento do CFN, na Ilha do Governador, Rio de Janeiro. Além disso, ainda faltava ao Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) meios para executar os desembarques, não apenas meios para ser empregados em terra que possuíssem características anfíbias, mas principalmente os meios navais para que se pudesse cumprir uma ação essencial dessa natureza, quais sejam os navios e embarcações de desembarque.

Contudo ainda havia alguns obstáculos a serem vencidos, sendo impositivo colocar em pratica os ensinamentos aprendidos, mesmo fazendo uso improvisado dos meios de desembarque que estavam à disposição naquela época. Em agosto de 1948, a Marinha do Brasil realizou seu primeiro exercício de desembarque anfíbio, marcando um marco inicial na formação de sua doutrina anfíbia. O exercício teve como alvo as praias da Ilha de Pombeba, na Baía de Sepetiba, litoral do Rio de Janeiro. Uma Companhia de Desembarque reforçada, composta por fuzileiros navais da Guarnição Central e elementos do Exército Brasileiro, foi mobilizada. Notavelmente, a companhia incluiu militares do Exército operando lança-chamas, um equipamento não pertencente ao arsenal do CFN à época, evidenciando a necessidade de improvisação devido à escassez de recursos especializados. As tropas foram transportadas pelos contratorpedeiros de escolta Beberibe (Be-2) e Bocaina (Be-8), enquanto o desembarque foi realizado por lanchas conhecidas como “Bois”, pertencentes aos encouraçados Minas Geraes e São Paulo. Essas lanchas, originalmente destinadas a tarefas de apoio, foram adaptadas para simular embarcações de desembarque, destacando as limitações materiais do Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) A preparação das praias foi conduzida com tiro real pelo contratorpedeiro Greenhalgh (M-3), da classe Marcílio Dias, com apoio aéreo da Força Aérea Brasileira (FAB), que forneceu cobertura e reconhecimento. Apesar de sua natureza improvisada, o exercício demonstrou o compromisso da Marinha em aplicar os ensinamentos adquiridos em intercâmbios com o Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos (USMC), realizados a partir de 1946, e marcou o início da transição para uma doutrina anfíbia. Em meados de 1950, a Marinha do Brasil aprovou uma nova regulamentação para o Corpo de Fuzileiros Navais, que representou uma mudança significativa de orientação. Essa regulamentação redefiniu a missão do CFN, enfatizando a preparação para operações anfíbias e estabelecendo as bases para uma força com plena capacidade operativa. Como resultado, foi criada a Força de Fuzileiros da Esquadra (FFE), uma estrutura organizacional dedicada ao planejamento e execução de missões anfíbias. Embora o regulamento não determinasse o início imediato das operações, ele formalizou a necessidade de desenvolver uma frota de navios e embarcações especializadas, além de treinar pessoal para atuar em ambientes costeiros e ribeirinhos. No entanto, a ausência de embarcações de desembarque, como os Landing Craft, Vehicle, Personnel (LCVP), continuou a limitar a capacidade do CFN de realizar exercícios realistas. Um avanço significativo ocorreu em março de 1952, com a celebração do Acordo Militar Brasil-Estados Unidos, no âmbito do Mutual Defense Assistance Program (MDAP). Esse acordo garantiu ao Brasil acesso a uma ampla gama de equipamentos militares, incluindo aeronaves, embarcações, veículos blindados, carros de combate e equipamentos individuais, em condições econômicas vantajosas. Para a Marinha do Brasil, o MDAP abriu caminho para a aquisição de meios navais especializados, essenciais para consolidar a capacidade anfíbia do Corpo de Fuzileiros Navais (CFN). A década de 1950 marcou um período de transformação para a Marinha do Brasil, com a consolidação de uma doutrina anfíbia inspirada no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos (United States Marine Corps – USMC).

Contudo ainda havia alguns obstáculos a serem vencidos, sendo impositivo colocar em pratica os ensinamentos aprendidos, mesmo fazendo uso improvisado dos meios de desembarque que estavam à disposição naquela época. Em agosto de 1948, a Marinha do Brasil realizou seu primeiro exercício de desembarque anfíbio, marcando um marco inicial na formação de sua doutrina anfíbia. O exercício teve como alvo as praias da Ilha de Pombeba, na Baía de Sepetiba, litoral do Rio de Janeiro. Uma Companhia de Desembarque reforçada, composta por fuzileiros navais da Guarnição Central e elementos do Exército Brasileiro, foi mobilizada. Notavelmente, a companhia incluiu militares do Exército operando lança-chamas, um equipamento não pertencente ao arsenal do CFN à época, evidenciando a necessidade de improvisação devido à escassez de recursos especializados. As tropas foram transportadas pelos contratorpedeiros de escolta Beberibe (Be-2) e Bocaina (Be-8), enquanto o desembarque foi realizado por lanchas conhecidas como “Bois”, pertencentes aos encouraçados Minas Geraes e São Paulo. Essas lanchas, originalmente destinadas a tarefas de apoio, foram adaptadas para simular embarcações de desembarque, destacando as limitações materiais do Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) A preparação das praias foi conduzida com tiro real pelo contratorpedeiro Greenhalgh (M-3), da classe Marcílio Dias, com apoio aéreo da Força Aérea Brasileira (FAB), que forneceu cobertura e reconhecimento. Apesar de sua natureza improvisada, o exercício demonstrou o compromisso da Marinha em aplicar os ensinamentos adquiridos em intercâmbios com o Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos (USMC), realizados a partir de 1946, e marcou o início da transição para uma doutrina anfíbia. Em meados de 1950, a Marinha do Brasil aprovou uma nova regulamentação para o Corpo de Fuzileiros Navais, que representou uma mudança significativa de orientação. Essa regulamentação redefiniu a missão do CFN, enfatizando a preparação para operações anfíbias e estabelecendo as bases para uma força com plena capacidade operativa. Como resultado, foi criada a Força de Fuzileiros da Esquadra (FFE), uma estrutura organizacional dedicada ao planejamento e execução de missões anfíbias. Embora o regulamento não determinasse o início imediato das operações, ele formalizou a necessidade de desenvolver uma frota de navios e embarcações especializadas, além de treinar pessoal para atuar em ambientes costeiros e ribeirinhos. No entanto, a ausência de embarcações de desembarque, como os Landing Craft, Vehicle, Personnel (LCVP), continuou a limitar a capacidade do CFN de realizar exercícios realistas. Um avanço significativo ocorreu em março de 1952, com a celebração do Acordo Militar Brasil-Estados Unidos, no âmbito do Mutual Defense Assistance Program (MDAP). Esse acordo garantiu ao Brasil acesso a uma ampla gama de equipamentos militares, incluindo aeronaves, embarcações, veículos blindados, carros de combate e equipamentos individuais, em condições econômicas vantajosas. Para a Marinha do Brasil, o MDAP abriu caminho para a aquisição de meios navais especializados, essenciais para consolidar a capacidade anfíbia do Corpo de Fuzileiros Navais (CFN). A década de 1950 marcou um período de transformação para a Marinha do Brasil, com a consolidação de uma doutrina anfíbia inspirada no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos (United States Marine Corps – USMC). Em 1954, a Marinha do Brasil deu um passo significativo na modernização de sua capacidade anfíbia com a incorporação dos navios de transporte de tropas Custódio de Mello (G-20) e Barroso Pereira (G-16), seguidos, em 1957, pelos Ary Parreiras (G-21) e Soares Dutra (G-22). Construídos pelo estaleiro japonês Ishikawajima Heavy Industries Company Ltd., esses navios foram projetados especificamente para missões de transporte de tropas e operações anfíbias. Com um deslocamento de aproximadamente 4.800 toneladas, cada navio podia transportar até 600 fuzileiros navais, além de veículos, peças de artilharia e suprimentos, funcionando como bases flutuantes para lançamentos anfíbios em larga escala. A aquisição desses navios marcou um avanço em relação aos meios improvisados utilizados anteriormente, como as lanchas “Bois” dos encouraçados Minas Geraes e São Paulo, empregadas no primeiro exercício anfíbio brasileiro em 1948, na Ilha de Pombeba, Baía de Sepetiba. Os novos navios proporcionaram ao Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) a capacidade de realizar operações mais complexas, coordenando desembarques com apoio naval e aéreo, e estabeleceram as bases para uma doutrina anfíbia robusta. A plena operacionalização da capacidade anfíbia exigia, além de navios de transporte, embarcações de desembarque capazes de levar tropas e equipamentos diretamente às praias. Em 1955, no âmbito do Mutual Defense Assistance Program (MDAP), a Marinha do Brasil negociou com o Departamento de Estado dos Estados Unidos a aquisição de um lote de 34 LCVP “Higgins Boats”, provenientes da reserva estratégica do USMC. Apesar de serem embarcações usadas, estavam em bom estado de conservação, tendo sido amplamente empregadas durante a Segunda Guerra Mundial em operações como Guadalcanal (1942) e Normandia (1944). Os LCVP foram transportados ao Brasil em navios de transporte de tropas da Marinha, chegando ao porto do Rio de Janeiro no final de 1956. Redesignados como Embarcações de Desembarque de Viaturas e Pessoal (EDVP), esses barcos, com capacidade para transportar 36 soldados equipados, um jipe com 12 homens ou 3,6 toneladas de carga, foram integrados à Força de Transporte da Força de Fuzileiros da Esquadra (FFE), criada no mesmo ano. Operando em conjunto com as Embarcações de Desembarque de Viaturas e Material (EDVM), os EDVP fortaleceram a capacidade do Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) de realizar desembarques anfíbios, superando as limitações dos meios improvisados utilizados anteriormente. A incorporação dos navios de transporte e dos LCVP permitiu ao CFN intensificar seu ciclo de adestramento, focado em operações anfíbias de baixa a média complexidade. Em 1959, dois exercícios marcaram o avanço da doutrina anfíbia brasileira: Operação Brisa (outubro de 1959): Realizada no litoral do Rio de Janeiro, essa operação envolveu o desembarque de tropas, veículos leves e peças de artilharia, utilizando os LCVP e os navios de transporte Custódio de Mello e Barroso Pereira. O exercício testou a coordenação entre unidades navais e terrestres, com apoio aéreo da Força Aérea Brasileira (FAB). Operação Corvina (novembro de 1959): Também conduzida no litoral fluminense, a Operação Corvina foi notável pela ativação do primeiro Destacamento de Praia, uma unidade especializada responsável por coordenar desembarques e preparar praias para a chegada de tropas e equipamentos. Os LCVP desempenharam um papel central, transportando fuzileiros e suprimentos diretamente às praias.

Em setembro de 1960, a Operação Arfagem representou um marco no adestramento do CFN, testando a integração de unidades anfíbias em cenários de maior complexidade. Realizada no litoral do Rio de Janeiro, a operação envolveu a Força de Fuzileiros da Esquadra (FFE), criada em 1950, e utilizou os navios de transporte Custódio de Mello (G-20) e Barroso Pereira (G-16), além de 34 LCVP “Higgins Boats”, redesignados como Embarcações de Desembarque de Viaturas e Pessoal (EDVP). Esses barcos, capazes de transportar até 36 soldados equipados ou 3,6 toneladas de carga, operaram em conjunto com Embarcações de Desembarque de Viaturas e Material (EDVM), demonstrando a capacidade do CFN de coordenar desembarques com apoio naval e aéreo. Simultaneamente, a FFE participou de manobras interaliadas com forças dos Estados Unidos e outros aliados, sob acordos de cooperação militar estabelecidos pelo MDAP. Esses exercícios proporcionaram aos oficiais e praças brasileiros a oportunidade de aprimorar técnicas de guerra anfíbia, aprendendo com a experiência do USMC, que desembarcou cerca de 50.000 a 70.000 soldados no Dia D (1944) utilizando LCVP. As manobras interaliadas fortaleceram a interoperabilidade e permitiram ao CFN acumular experiência prática, essencial para operar em ambientes costeiros e fluviais, alinhando-se às necessidades estratégicas do Brasil. O esforço contínuo em exercícios de pequena escala, como a Operação Brisa (outubro de 1959) e a Operação Corvina (novembro de 1959), criou as condições operacionais para a realização de manobras de maior porte. Em 1964, a Operação Dragão, conduzida no litoral do Espírito Santo, marcou a primogênita de uma série de exercícios anfíbios de grande escala. A operação envolveu o desembarque de 800 militares, 20 viaturas leves e quatro obuseiros M-2A3 de 105 mm em uma cabeça de praia, em um período de 10 horas, incluindo a movimentação navio-terra por superfície. Pela primeira vez, a operação contou com uma tropa percussora helitransportada, lançada a partir do porta-aviões ligeiro Minas Gerais (A-11), adquirido em 1956 do Reino Unido. O desembarque principal foi realizado por 14 LCVP “Higgins Boats”, apoiados por pelo menos 20 embarcações adicionais do tipo EDVP e EDVM, transportadas pelos navios Custódio de Mello e Barroso Pereira. Os LCVP “Higgins Boats” continuaram a desempenhar um papel relevante nos anos seguintes, destacando-se na Operação FAIBRAS (Força Armada Interamericana Brasileira), conduzida entre 1965 e 1966 na República Dominicana. Sob o comando da Organização dos Estados Americanos (OEA), cerca de 4.000 militares brasileiros, incluindo fuzileiros do CFN, foram enviados para “assegurar a paz” em meio a uma crise política e conflitos internos no país caribenho. Apesar de seu papel crucial, os LCVP “Higgins Boats” começaram a apresentar sinais de obsolescência na década de 1960, devido à idade da frota – fabricada durante a Segunda Guerra Mundial – e aos avanços tecnológicos em embarcações anfíbias. A partir de meados da década de 1970, a Marinha do Brasil iniciou um processo de substituição gradual, incorporando embarcações mais modernas, algumas produzidas nacionalmente. Esse processo foi acelerado com a aquisição de veículos anfíbios sobre esteiras, como os FMC LVTP-7A1 (Clanf), na década de 1980, que ofereceram maior mobilidade e proteção em desembarques.

Em Escala.

Para representarmos o LCVP “Higgins Boat” ou Embarcação de Desembarque de Viaturas e Pessoal (EDVP), pertencente ao Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil (CFN), empregamos o kit básico da Airfix na escala 1/72. Para se compor a versão operada pelo Marinha do Brasil não é necessário proceder qualquer alteração, com o modelo podendo ser montado diretamente da caixa. Empregamos decais originais do modelo em conjunto com uma bandeira nacional impressa em papel normal.

O esquema de cores (FS) descrito abaixo, representa o primeiro padrão de pintura empregado nas embarcações de desembarque de pessoal e veículos – LCVP “Higgins Boat”, quando de sua incorporação na Marinha do Brasil quando do seu recebimento. Posteriormente seriam alteradas as marcações de identificação, ocorrendo também a inclusão de uma singela faixa em verde e amarelo, a exemplo a aplicada nas demais embarcações de desembarque de pessoal (EDVP).

Bibliografia :

- LCVP Higgins Boats Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/LCVP_(United_States)

- Revista da FFE – Edição Comemorativa de aniversário da Força de Fuzileiros da Esquadra

- Poder Naval por Alexandre Galante - www.naval.com.br

- Poder Naval por Alexandre Galante - www.naval.com.br

- Marinha do Brasil - https://www.marinha.mil.br/